大河ドラマ『青天を衝け』では、明治新政府で休む間もなく働く政治家や官僚たちの姿が描かれていました。

倒幕後に立ち上げた新政府だけに、やることは山積。

猫の手も借りたいぐらい働きまくった――確かにそんなイメージはありますが、現実はさにあらず。

明治初期の政府では、何もすることがなく、煙管をボーッと吹かしているような者も大勢いたとか。

なぜ、そんなバカなことが起きていたのか?

というと、岩倉や薩摩藩上層部なども反対していた強引な武力倒幕を西郷らが進めてしまったため、公務員(幕臣)も一斉に追い出され、国の土台までが破壊されてしまったからです。

キチッとした引き継ぎが必要なのは、今も昔もどんな業種も変わりません。

では、このとき追い出されてしまった幕臣たちは、どうやって生活したのか?

その後の幕臣たちを見てみましょう。

※以下は西郷らによる武力倒幕の記事です(記事末にもリンクあり)

-

なぜ西郷は強引に武力倒幕を進めたのか?岩倉や薩摩藩は“下策”として反対だった

続きを見る

国家ビジョンがないままの倒幕

天皇を中心とした新政府を作るのだ――。

そんな風に描かれる明治維新だけに、当然ながら、明確な国家ビジョンがあったと思われがちです。

歴史の授業からしても、そんな印象をお持ちになられるでしょう。

しかし実態を見てみればそうではありません。

そもそも諸外国の事情をよく知っていたのは圧倒的に江戸幕府であり、国として機能させるためには彼等の力が不可欠でした。

ところが、です。

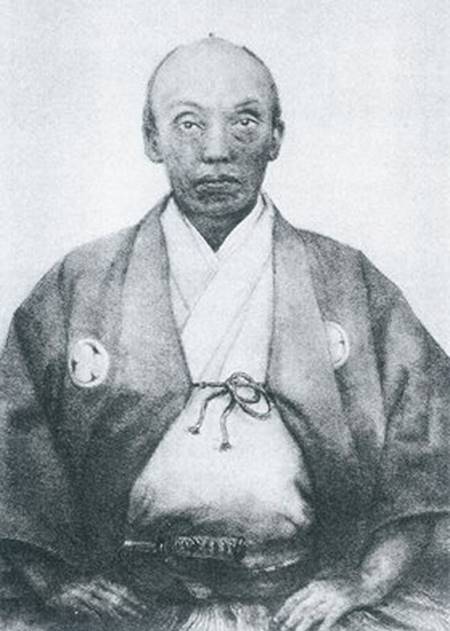

例えば、戊辰戦争の中で、新政府軍は有能な幕臣・小栗忠順を冤罪で処刑しています。

小栗は、大隈重信が「明治の近代化はほとんど小栗の構想の模倣に過ぎない」と評したぐらいの傑物。

小栗忠順/wikipediaより引用

彼だけでなく、日本各地に小栗に準ずるような優秀な幕臣・佐幕派の者たちもいました。

これは明治新政府の元藩士たちが無能ということではありません。

政権を握っていた上級官僚・役人たちに、それだけの情報やシステムが浸透していたということ――だったら明治新政府も幕臣を雇えばよかったではないか?

そう思われるでしょう。

そこで、いったん視点を変えて、将軍サイドに目を向けてみたいと思います。

徳川への忠義があるために

勝海舟と山岡鉄舟が、西郷隆盛との間で進めた交渉により、徳川慶喜の首はつながりました。

明治維新後は、徳川家先祖伝来の土地とされた駿河藩70万石へ移住。

慶喜本人は趣味と女中との子作りに悠々と生きておりましたが、家臣はそれどころではありません。

隠居生活で狩猟を楽しんでいた慶喜/wikipediaより引用

将軍様のお膝元、直接徳川家に仕えていた幕臣には選択肢が示されました。

1. 主である徳川慶喜と共に駿河へ移住する

2.朝臣(朝廷の家臣)として新政府に仕える

3.武士の身分を捨て、農業や商業等を始める

「1」は、苦しい生活が待ち受けていました。

なにせ70万石まで石高を減らされたのですから、食べていくだけでも相当苦しい。一家揃って餓死するような悲惨な例もありました。

現実的に食い扶持を稼ぐためには「2」を選ぶしかありません。

ところが、です。この「2」を選ぶのが幕臣には辛かった。

そもそも幕府随一の頭脳とされた小栗忠順が冤罪でいきなり処刑されてしまい、明治新政府に対して何ら信用が持てません。

そして幕臣には徳川への忠誠心もあった。

新政府軍が無益な内戦(戊辰戦争)などに持ち込まず、選択肢「2」を選ばせるような政治的展開にしていればよかったかもしれません。

ともかく幕臣には江戸時代に醸成された忠誠心があり、江戸城で拳銃自害を遂げた川路聖謨や、はるばる函館まで転戦した幕臣を考えれば簡単に「2」など選べません。

川路聖謨/wikipediaより引用

しかも、そうした状況は彼らだけの問題でもありませんでした。

幕府と新政府の二君に仕えた者に対しては、出入りの商人も失望し、生活必需品すら買えなくなったこともあったといいます。

それでも「2」を選んだ場合、勝海舟や榎本武揚のように、旧幕臣から筆誅を加えられることもありました。

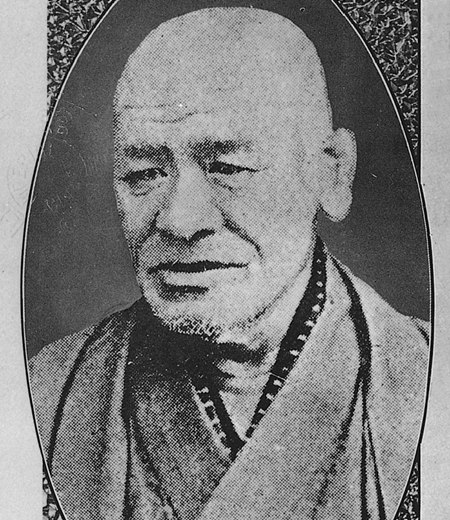

「3」は、実力があれば選ぶことができる道であり、福沢諭吉や栗本鋤雲が代表格です。

栗本鋤雲/wikipediaより引用

文才がある者たちは、外から国作りを見てやるのだという気概に溢れていました。

ただし、現実的に食べていくことは難しく、福地桜痴のように、新政府に都合よく使われる御用記者となってしまうケースもあります。

そもそものスキルがない場合、家財道具を売りに出して食い繋ぎ、慣れぬ仕事をする他ありませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!