こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【倒幕で放り出された幕臣たち】

をクリックお願いします。

名もなき者たちの再就職

では大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一は、どうか?

当初は駿府で慶喜の元にいながら、政府に出仕。

そのあと民間人となり「資本主義の父」にまで上り詰めます。

左(1866年)と右(1867年)の渋沢栄一/wikipediaより引用

そもそも渋沢は、反幕府の志士から、逮捕されそうになって幕臣に鞍替えしたこともありますが、そこから今度は新政府の長州閥へ乗り換えるなど、かなり節操ないところがあります。

引き換えに得たのが経済的成功であり、そのような例はごくわずか。

ほとんどが苦境に落とされていました。

そんな中で一つの成功例が当時できたばかりの警察かもしれません。

幕臣は武士だから、武芸ができる――犯罪者の取り締まりにこうした技術が使えないだろうか?

そう思いつき、実行したのが初代警視総監・川路利良でした。

川路利良/wikipediaより引用

川路の発案により、警視庁では士族を多く雇用し、彼らは西南戦争にて「警視庁抜刀隊」として威力を発揮しています。

5代目・古今亭志ん生の父・美濃部戍行もこうした旗本出身の巡査です。

軍人と警官は、廃刀令後も武器携帯ができる仕事ですから、士族の登用は優れた発想といえましょう。

給料の安い巡査であっても、採用されるだけマシ。

まだまだ下はおりました。

五千円札の顔でもある作家・樋口一葉の父・則義は、かつて旗本の家に仕えていました。そのころの同僚が樋口家をおとずれ、暗い口調でこう語っていたといいます。

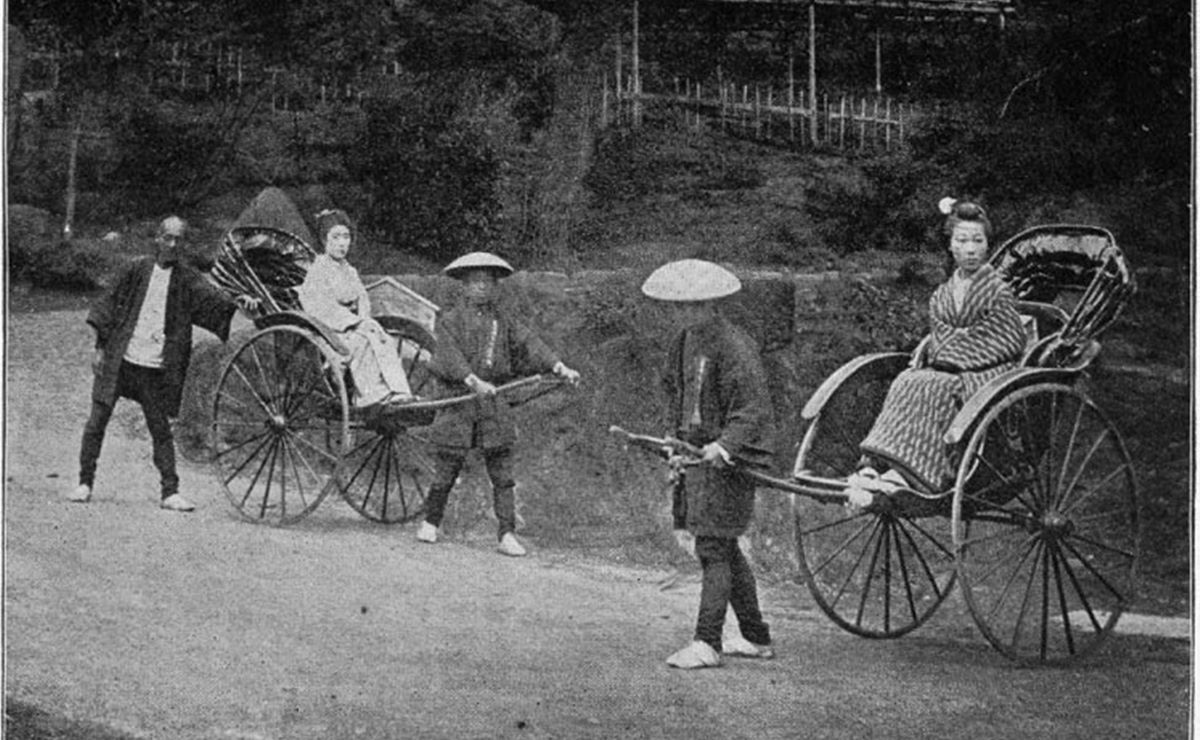

「いよいよ落ちぶれたら、車でも引くしかない……」

車を引くとは「車夫」になるという意味です。

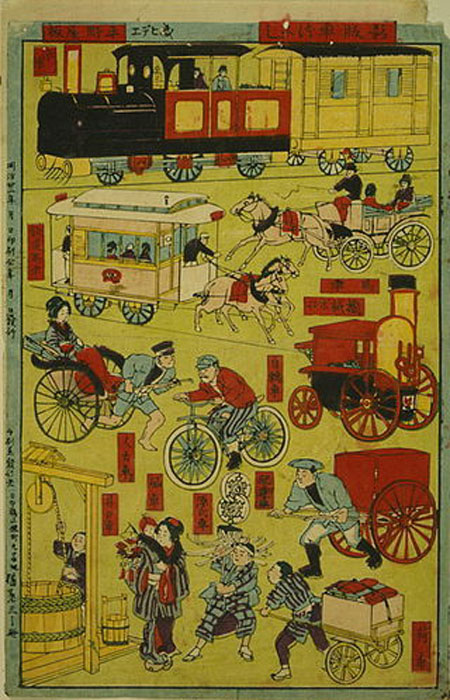

人力車や馬車など、様々な車の描かれた明治期の浮世絵/Wikipediaより引用

このころ「車夫馬丁」という言葉がありました。

人力車を引っ張る。馬車馬の世話をする。単純な肉体労働者であり、否定的な意味合いで使われます。

例えばこんな感じ。

「こんなものは車夫馬丁ならば喜ぶだろうが……」

「車夫馬丁の女房ならば言いふらすだろうよ」

都市部の最下層民と言いましょうか。

なんのスキルもなく、力仕事しかできない――こうした肉体労働者の家が、東京府士族となると、当時の人々はため息をつきます。

これぞ武士の没落典型例だと。

女性の場合は、こうした肉体労働はつとまりません。

代わりに選ばれたのは、芸者となることでした。

芸者として芸だけを売るのならばともかく、年齢が高いなどの悪条件となると、遊女に身を落とすことを婉曲的に表現していることも多い。

妹を芸者にしたという士族の悲話も、人々の胸を打つものでした。

彼女らが侍る屋敷に、薩長閥の政治家がいたのだとすれば、なんとも無残としかいいようがありません。

作家たちが残す明治の悲哀

明治が生んだ作家・樋口一葉。

彼女はその優れた文才で貧しさに苦しむ市井の暮らしを描きました。

名主であったとはいえ、夏目漱石の子孫である夏目氏も徳川家ゆかりの武士とされています。

-

家康の身代わりとなり三方ヶ原で討死した夏目広次(吉信)その壮絶な最期とは?

続きを見る

漱石は福地桜痴に対し、「死んだら忘れられる」と辛辣な言葉を残しています。

福地が政府に都合のよいことばかりを書き、渋沢栄一と徳川慶喜の顕彰に努めていたからです。

福地桜痴/wikipediaより引用

福沢諭吉や栗本鋤雲といった現役幕臣世代の後も、幕府ゆかりの作家たちは、その才能を用いて明治の姿を残しました。

幕臣の四男として生まれた幸田露伴は、その文才をみこまれ『渋沢栄一伝』を執筆しています。

しかし伝記を書き終えた後、渋沢栄一の話題が出ると不機嫌になり、話したがらなかったとか。

なぜ幸田が不機嫌になったのか?

こうした幕臣の苦労を振り返るとわかるでしょう。

渋沢はかつて倒幕を志していた。それが保身のために幕臣となった。しかし倒幕後は、長州閥の政治家と懇意にして、贅沢な暮らし……と、生粋の幕臣からすれば、とんでもない話なのです。

それが福沢諭吉に代わり、シレッと最高額紙幣の顔になっている――当時の人々が知ったら目を白黒させそうな世の流れかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ西郷は強引に武力倒幕を進めたのか?岩倉や薩摩藩は“下策”として反対だった

続きを見る

-

将軍を辞めた慶喜は明治以降何してた?せっせと子作り&趣味に興じるハッピー余生

続きを見る

-

栄一と慶喜が残した自伝は信用できない?『徳川慶喜公伝』には何が記されてるのか

続きを見る

-

女性スキャンダルが痛すぎる徳川斉昭と慶喜の親子~幕府崩壊にも繋がった?

続きを見る

参考文献

- 樋口雄彦『幕臣たちは明治維新をどう生きたのか』(柏書房, 2017年, ISBN: 978-4760148872)

Amazon: 商品ページ - 安藤優一郎『幕末維新 消された歴史』(青春新書インテリジェンス, 青春出版社, 2019年, ISBN: 978-4413045616)

Amazon: 商品ページ - 半藤一利『幕末史』(新潮文庫, 新潮社, 2014年, ISBN: 978-4101344714)

Amazon: 商品ページ - 半藤一利『もう一つの幕末史』(文春文庫, 文藝春秋, 2019年, ISBN: 978-4167913344)

Amazon: 商品ページ