元亀3年(1572年)3月25日は鳥居忠吉の命日です。

かつては【伏見城の戦い】に散った鳥居元忠の父親として、現在では徳川家康を財政面で支えた人物として知られているでしょうか。

2023年の大河ドラマ『どうする家康』では倹約に励み、資金を蓄えるイッセー尾形さんの姿が印象的でした。

そんな鳥居忠吉とは史実でどんな人物だったのか。

生涯を振り返ってみましょう。

主君のために蓄財していた老忠臣

江戸幕府を開いた神君家康公――その伝説に欠かせないものとして、彼の帰還を待ち侘びていた“三河武士団”の姿があります。

おいたわしや、竹千代様。にくき今川の人質にされるとは。一日も早く戻られますよう……。

そう願いながら竹千代の帰りを待ち、いざ立ち上がるときのために備えていた忠義者たちで、その一人が鳥居忠吉です。

彼の役割はちょっと変わっていました。

文(行政)ではなく、武(軍事)でもなく、倹約と蓄財――つまりは経済面を請け負いながら、三河武士団の結束を高めていたのです。

そんな彼らの運命が、激変したのは永禄3年(1560年)5月19日のこと。

【桶狭間の戦い】で今川義元が討ち死にすると、

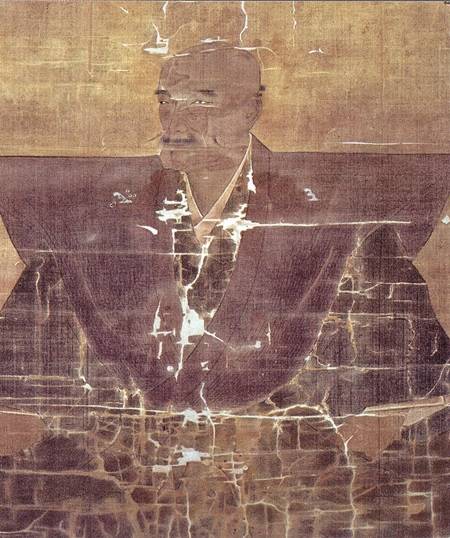

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

今川という籠から解き放たれた元康改め徳川家康は岡崎城へ入ります。

と、そこにあったのが鳥居忠吉が蓄財していた金銭でした。

いくら拠点となる城があっても、金がなければ戦はできない。

それだけに、よほど嬉しかったのでしょう。

家康は、鳥居忠吉の忠義ぶりを朝廷にも知らせていて、山科言継『言継卿記』にも「忠臣である」と記されているほどでした。

さらに忠吉には、こんな伝説も語り継がれています。

忠吉の倹約忠臣伝説とは

伝説とは、家康(松平元康)15才のときのものです。

今川家の人質だった松平元康が、当主の義元に申し出て、父祖の墓参りをした。

岡崎城に入った元康を家臣たちが出迎えると、鳥居忠吉が「お見せしたいものがございます」と囁く。

何事か?と元康がついていけば、そこには蔵があった。

扉を開けると、中には積み上げられた銭と武器の山。

「いつかきっとこの城にお帰りなされ。そうなったとき、この銭と武器で宿願を叶えれられよ」

これに元康はハラハラと涙を落とし、その忠誠心に感服する――。

いかがでしょう。

今回は『どうする家康』ではなく、同じく戦国期の東海地方を描いていた『麒麟がくる』と比較してみたいことがあります。

『麒麟がくる』における美濃の斎藤道三は、尾張の織田家をこう分析しました。

尾張の織田信秀は、駿河の今川義元よりも財力がある。

それは港で貿易ができるからだ。

道三は、海運による物流と実益の力を重んじていて、娘の帰蝶を織田信長に輿入れさせました。

斎藤道三/wikipediaより引用

質素倹約で貯まる金はたかがしれている一方、貿易は多いに儲かる――。

そこで考えたいのが鳥居忠吉の蓄財術です。

家康の再起に役立つほどの大金を、いったい彼はどうやって貯めたのか?

伝説に残るほどですから、おそらくや商才はあったのでしょう。

それを如何にして後世へ伝えていくのか。

※続きは【次のページへ】をclick!