1598年4月5日(慶長3年2月29日)は遠江の戦国武将・松下之綱の命日です。

いったい誰だ?という印象を持たれるかもしれません。

実は豊臣秀吉が最初に仕えた遠江の武将であり、後に秀吉に仕えて出世する、なかなか興味深い経歴の方。

秀吉と言えば、てっきり主君は信長だけで、なんだか勝手に裏切られたような気分にもなりそうですが、一方で松下之綱という人物が一体どんな方だったのか?というのも気になるところでしょう。

松下加兵衛之綱/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみたいと思います。

松下氏とは

松下之綱は、当時今川氏に属する武士。

遠江の頭陀寺城(ずだじじょう・浜松市中央区)の城主でもありました。

現在の頭陀寺城周辺は海岸線から5~6kmほどの立地ですが、当時はもう少し内側まで海が広がっていたと考えられています。

島国である日本で、海に近いことは商業的な拠点になれることとほぼ同義。

頭陀寺城の場合は天竜川にも近いため、水運の要所となるのはごく自然なことでした。

浜松自体が古来から東海道の要所でもありますし、陸海両方から人や物の出入りが多い土地であり、そこへ少年時代の秀吉がやってきたのもまた、自然な流れだったでしょう。

秀吉の少年~青年期についてはほとんど謎に包まれています。

仮に最初から武家奉公を目指していたら、いきなり今川のような強国に士官するより、まずは手頃なところで踏み台を……と考え松下氏に白羽の矢を立てた可能性も考えられそうですね。

秀吉と松下加兵衛の出会い

秀吉と松下氏がどこでどう知り合ったのか。

最初の出会いは何時だったのか。

その辺の詳細は不明ですが、『名将言行録』にはこんな出会いが描かれています。

秀吉が針売りをしながら東国へ旅していた頃、遠江の引馬の橋の上で休んでいたときに之綱が通りかかりました。

「お主は、どこの国の者か?」

「尾張ですが、これから東国へ働きに行きます」

「その見た目では誰も召し抱えまい」

之綱がそう言いながら笑うと、秀吉は言い返します。

「あなたが気に入らないからといって、他の者も気に入らないとは限らない。浅慮なお方だ」

この失礼な物言いに対し、怒るどころか興味を惹かれたのか。

之綱は驚くような言葉で返します。

「なるほど、それももっともな言い分だ。面白い奴め、わしが召し抱えてやろう」

そんな経緯で秀吉が松下氏に仕えたことになりますが、そもそも『名将言行録』は後年に成立した書物のため、とても史実だとは断定できません。

「そういう面白エピソードもあるんだな」ぐらいに見ておいたほうがよいです。

若き頃の秀吉を描いた月岡芳年『月百姿 稲葉山の月』/wikipediaより引用

二人の主従関係は、始まりが謎なら終わりも謎。

秀吉が松下之綱の元でどれぐらい働いたか? ということも不明であり、松下氏のもとを離れた時期や理由も判然としていません。

『甫庵太閤記』では、秀吉が尾張で具足を買ってくるよう命じられたとき「この金を元手にして出世し、親族を養えるくらいになってから具足を調達して松下殿に渡そう」と考え、之綱の元を離れたことになっています。

かなり無茶苦茶な展開ですが、そもそも『甫庵太閤記』自体がそういう本ですので、こちらも「そういう話があるんだな」というスタンスでご覧いただければ。

なお、之綱と秀吉は年齢が同じであり、出会った当時は10代半ばだったと思われるため、「秀吉が仕えたのは之綱の父・長則ではないか?」という見方もあります。

親子で同じ通称を使うことは珍しくありませんし、確定できる史料の発見が待たれるところです。

戦国を渡り歩き 秀吉の元へ

秀吉が松下氏の元を離れ、永禄三年(1560年)に【桶狭間の戦い】が勃発。

今川義元が討たれ、その後、息子の氏真に代替わりすると今川氏は衰退していきます。

松下之綱はどうしたのか?

というと徳川家康の傘下に入り、浜松に屋敷を構えました。立場としては国衆の一人といったところで、特に厚遇された様子はありません。

しかし、意外なところでその名が登場します。

天正二年(1574年)5月に起きた第一次高天神城の戦いで、籠城した者の中に松下氏の名が複数登場するのです。

高天神城は、徳川と武田の境界線にあった城。

高天神城図photo by お城野郎!

この時点では、高天神城と家康の本拠・浜松城を結ぶ位置にあった二俣城が武田方に落とされ、高天神城は孤立していました。

家康は信長に援軍を要請し、信長も要望に応じています。

しかし、その間に高天神城は西の丸を落とされた上に兵糧が不足し、耐えきれないと判断した城将・小笠原氏助(信興)が降伏して、城を明け渡しました。

この後、之綱は、武田からも徳川からも離れて秀吉の元へ向かったと考えられています。

秀吉は天正元年(1573年)に長浜城主になってから、積極的に人材登用を行っていたため、松下氏の誰かがその噂を聞き、

「かつての恩を感じてくれていれば召し抱えてくれるやも」

と考え、近江へ向かったのかもしれません。

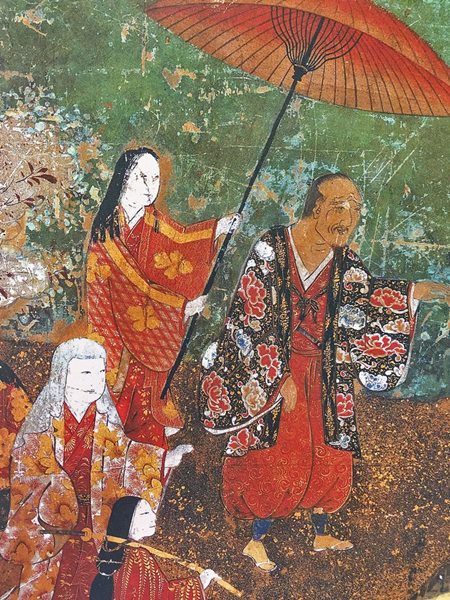

絵・富永商太

かつての部下に頭を下げて仕えるのは、かなり難しいことでしょう。

一族を養うためだから気にしなかったのか、もともと之綱が妙なプライドのない人物だったのか、あるいは秀吉の才能を見抜いてむしろ仕えたいと思ったか、これまた判断に迷うところです。

二人が再会した時のエピソードもありませんが、翌天正三年(1575年)5月に起きた【長篠の戦い】には之綱も参加。

秀吉から一定以上の信頼は得ていたと判断して良さそうです。

仕官後もトラブルの記録はないので、やはり松下之綱は温厚な人物だったかもしれません。

次男は加藤嘉明の娘を娶る

天正四年(1576年)というのは、秀吉の正室・ねねに対し、信長が励ましの手紙を送った年です。

之綱もこの手紙のことや、秀吉の家庭事情のことなどを耳にしたかもしれません。

では本人の結婚歴は?

というと、時期は不明ながら、松下氏の縁者から妻を迎えて多くの子宝に恵まれています。

長男は松下暁綱で生年は不明。

後に家を継いだ次男の松下重綱は天正七年(1579年)生まれです。

高天神城に籠城する前から秀吉を頼って長浜に落ち着いたあたりで、結婚したとみるのが妥当でしょうか。

後に重綱には、”賤ヶ岳七本槍”の一人である加藤嘉明の娘(星覚院)が嫁いできているので、豊臣家の中で松下之綱の立ち位置も良好だったのでしょう。

加藤嘉明/wikipediaより引用

重綱の次男・松下方綱は、山内康豊(山内一豊の弟)の養子になったこともあります。

康豊に実子が多く生まれたためか、後に離縁されているので、両家の関係はここで途切れてしまっているのですが、そもそも山内一豊と之綱はほぼ同時期に秀吉に仕え始めたので、親しき間柄だったのかもしれませんね。

となると気になるのは、松下之綱に対する秀吉の見方です。

いったいどう評価されていたのか?

秀吉からの評価は低からず高からず?

松下之綱の武勇や指揮能力等については記録が乏しく、この方面から人物像を描くのはなかなか厳しいところです。

しかし天正十年(1582年)の【本能寺の変】と【山崎の戦い】などを経て、秀吉は之綱に丹波2000石・伊勢1000石の領地を与えています。

大坂城普請の材木調達役も兼ねていたようで、この点からも松下氏は頭陀寺城時代から水運に慣れ親しんでいたのではないか?と推測されるところです。

天正十五年(1587年)には従五位下・石見守の官位と、さらに丹波3000石の加増がありました。

さらに天正十八年(1590年)、小田原征伐の後に遠江で久野(くの)城を与えられており、石高は1万6000石へ。

大身にあらずとも、立派な大名です。

徳川家康を関東へ移封した後、それを警戒するための人事の一環で配置されたものですが、秀吉としては少しでも故郷の近くに……という配慮はあったのかもしれません。

之綱が亡くなったのも久野城でした。

慶長三年(1598年)2月29日のことで、秀吉より半年ほど早く世を去っています。

ちなみに之綱が亡くなっておよそ半月後、秀吉は醍醐の花見を開催しました。

『醍醐花見図屏風』に描かれた豊臣秀吉と北政所/wikipediaより引用

久野城は高台に築かれていたと考えられるため、之綱も桜を見ながら永眠したのかもしれません。

之綱が亡くなった旧暦2月末は新暦の4月初旬ですし、久野で桜が咲いていたとしたら、死出の旅路が華やかな始まりになったことでしょう。

★

松下氏は之綱の孫・長綱の代に大名としては改易されてしまいましたが、旗本として家名は存続し、今も末裔の方々が存続しています。

派手な立ち位置ではないものの、戦国~江戸時代を生き抜いたのだから家としては万々歳でしょう。

あまり高い地位にならなかった故に、目立たない立場になった之綱。

「天下人と同じ年に生まれて死んだ、上司で部下だった男」と捉えれば、秀吉作品でもう少し目立っても良いような気がします。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?

続きを見る

-

加藤嘉明の生涯|賤ヶ岳の七本槍で秀吉子飼いの有力武将は水軍も操った

続きを見る

-

秀吉の妻ねね(寧々/北政所/高台院)の生涯|天下人を支えた女性の素顔

続きを見る

参考文献

- 冨永公文『松下加兵衛と豊臣秀吉 ― 戦国・松下氏の系譜』(東京図書出版, 2002年11月, ISBN-13: 978-4434023392)

出版社: 国立国会図書館サーチ |

Amazon: 商品ページ - 『日本人名大辞典』(講談社, 2001年12月, ISBN-13: 978-4062108003)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ