数多の逸話で知られる戦国大名の伊達政宗。

彼の下には主君と同様、興味深いエピソードを持った「伊達三傑」という三人の重臣がいます。

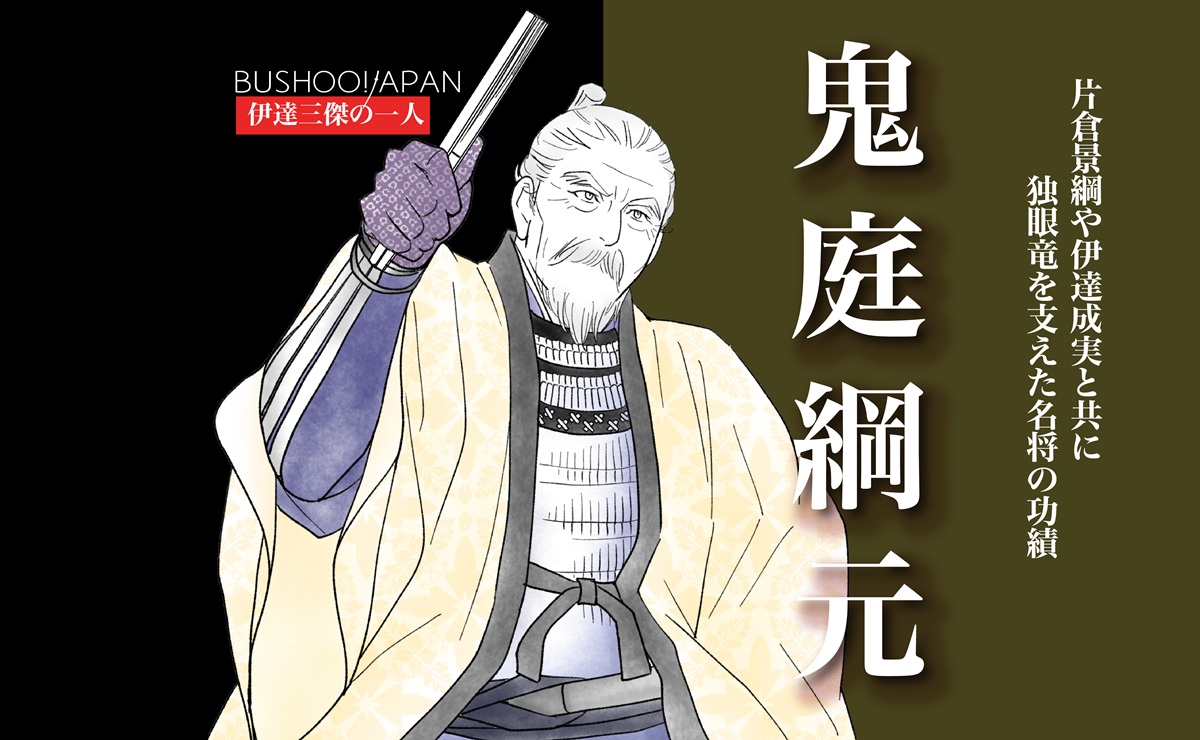

・鬼庭綱元

・片倉景綱

・伊達成実

という3名です。

彼らは【政宗が若い頃から仕え続け、一時的に出奔した・出奔しかけたことがある】という共通点の持ち主ですが。

今回は、最年長である鬼庭綱元に注目します。

名前からして、いかにも猛将なイメージも抱かれがちな綱元は、一体どんな人物だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

※名前の表記については、後に姓が変わったり、本人の死後に「延元」と改名されたりしますが「鬼庭綱元」で統一

長寿で重臣の一族・鬼庭家

鬼庭綱元は天文十八年(1549年)、伊達家の重臣・鬼庭良直の長男として生まれました。

良直は伊達家の武官トップといえる立場の人です。

そのため幼い綱元も自らの立場や職責について教わりながら育ったものと思われます。

幼少期の綱元については不明な点が多く、まずは当時の伊達家や東北地方の状況を確認しておきましょう。

綱元の少年時代当時、伊達家の当主は政宗の父である伊達輝宗でした。

伊達輝宗/wikipediaより引用

政宗と比べれば温厚ではありますが、そこは戦国大名。

文官のトップといえる立場につけた遠藤基信の勧めで、織田家に贈り物をしてパイプを作るなど、積極的に動いていました。

永禄十年(1567年)に長男の伊達政宗が誕生し、程なくして次男の小次郎も誕生(正確な生年は不明)。

幼少期の政宗がおとなしい性格だったことや、疱瘡(天然痘)の後遺症で右目を失明したことなどから、伊達家中では「家督は小次郎様へ」と考える者もいたとか。

そんな余計なトラブルを振り切るためか、輝宗は早めに政宗へ家督を継がせています。

当時18歳だった政宗は「まだ私は若すぎます」として辞退するも、輝宗はゴリ押ししたとされます。

伊達家の場合、天文11年(1542年)から6年間も続いた【天文の乱(洞の乱)】で勢力を落としていたので、そこはより慎重になったのかもしれません。

そもそも天文の乱の原因である伊達稙宗(政宗の曽祖父)が積極的に姻戚関係を進めていたため、

伊達稙宗/wikipediaより引用

東北はどこもかしこも縁戚だらけ、という状況。

A家で家督争いが起きると、縁戚のB家やC家が手と口を出そうとし、それぞれの援軍が出てきて問題が長引く――非常にややこしい環境でした。

縁戚が多いということは、いざというとき仲裁に動いてくれる。そのメリットを上回るほどです。

畠山に捕まった輝宗「ワシごと撃て!」

鬼庭綱元を含めた伊達家臣たちは、若き当主・政宗のもとで版図を広げていくようになります。

といっても輝宗は完全に引退したわけではなく、他家と文書を送り合ったり、要人の来訪を受けることもありました。

そんな天正十三年(1585年)のこと。

畠山(二本松)義継という大名が、伊達輝宗にこんな申し出をしてきました。

「政宗殿に領土を削られすぎて家中を養えません。ご隠居様からお口添えいただけませんか」

しかし、領土という重要案件は輝宗でも動かし難く、追い詰められた義継は思い切った行動に出ます。

輝宗を人質にとり、自領へ逃げようとしたのです。

政宗はこのとき鷹狩に出かけていて留守であり、伊達成実らの兵が急いで後を追いました。

伊達成実/wikipediaより引用

そして伊達領と畠山領の堺である阿武隈川の河原に至ります。

「川を渡られたらご隠居様が完全に人質にされてしまう……」

行く手を阻まれ、慌てる伊達成実に向かって、輝宗が叫びます。

「ワシごと義継を撃て!」

そして成実は兵たちに銃を撃たせ、輝宗は死亡……というのは、あくまで一説というのが悩ましいところでして。

指揮をしたのが成実なのか留守政景なのか、政宗はその場にいたのか後から来たのか、諸説あってハッキリしていません。

ともかく劇的な展開で輝宗が亡くなったと認識しておくしかないでしょう。

人取橋の戦いで敵の連合軍に囲まれ

伊達家と畠山家は、この一件で完全に敵対。

政宗は弔い合戦に臨むこととなりました。

天正十三年(1585年)いわゆる【人取橋の戦い】であり、この戦は、政宗最大のピンチとなります。

伊達政宗/wikipediaより引用

畠山家の跡継ぎがまだ幼かったことなどから、戦況は

伊達家

vs

畠山家と、蘆名や佐竹などの諸大名連合軍

という形になり、伊達家は兵数で圧倒的に不利な状況に追い込まれたのです。

鬼庭綱元は、父・良直と共にこの戦に参戦していました。

大軍を相手に風向きが悪いと悟った良直は、老骨に鞭打って殿(しんがり)を務めます。

そして討死――。

当時、勢いに乗っていた伊達軍といえども、大軍を前にはなすすべなく押されていくばかり。

良直の討死だけでなく、伊達成実も踏ん張り、追手を食い止め、総大将である政宗がなんとか命拾いできたという非常に厳しい状況でした。

時系列は不明なのですが、そんな綱元のもとには良直を討った窪田十郎という者が連れてこられたとされます。

鬼庭家の者たちは「綱元様は、お父上の仇を取るに違いない」と思いました。

しかし、綱元は全く逆の行動に出ます。

「捕虜を斬るのは人の道に外れる行いである」

そんな理由から、十郎を自由の身にしたというのです。

十郎はその寛大さに惚れ込み、鬼庭家に仕えるようになったとか……。

こうしたエピソードからは、いかにも剛毅な性格の人物像が浮かんできますが、実際はかなり違うタイプの武将でした。

※続きは【次のページへ】をclick!