こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【鬼庭綱元の生涯】

をクリックお願いします。

謎の出奔

大崎・葛西一揆の後、豊臣秀吉は、なにかにつけ政宗を厚遇しました。

秀吉の命で、豊臣秀次が政宗の宿を手配したこともあり、この頃から秀次と政宗の二人は親密になったと思われます。

豊臣秀次/wikipediaより引用

ただし、秀次事件に巻き込まれる遠因にもなってしまうのですが、それはさておき上方での弁明が好印象だったのか、鬼庭綱元もまた秀吉に注目されるようになりました。

文禄元年(1592年)、おそらく朝鮮への渡海を控えた伊達軍が、肥後の名護屋城に滞在していた頃のことです。

このとき綱元は秀吉との賭碁に勝ち、愛妾・香の前を賜ったとされます。

また、鬼庭家がもともとは”茂庭”を名乗っていたことを聞き「ワシが許すので茂庭に復するが良い」と言われたとか。

さすがに秀吉、やりすぎでは?

なにか嫌な予感が……と思ったら、案の定、政宗が「もしや豊臣の直臣になるつもりか」として、文禄四年(1595年)末に隠居を命じます。

同じ伊達家臣である屋代景頼からの讒言だったともされており、政宗と綱元が二人とも岩出山(当時の政宗の本拠地)に戻っていたときのことだったとか。

そしてその後、綱元は香の前を連れて伊達家を出奔します。

綱元は上方へ向かい、途中で江戸に立ち寄ると、徳川家康から仕官の誘いを受け、断ったとか。

家康の側近・本多正信に馬一頭を贈り、家康からは路銀の足しとして武具や銭をもらったそうで、随分な厚遇です。

隠居させられたとはいえ、徳川としては伊達家との関係を重視したのかもしれませんね。

本多正信/wikipediaより引用

また、綱元が隠居させられたのが文禄四年(1595年)の末であり、秀吉との賭碁から間が空いていることを考えると、何か別の理由がありそうにも見えます。

文禄四年といえば、秀次が自害し、その妻子がことごとく処刑された秀次事件のあった年です。

政宗もあやうく連座させられそうになったのをギリギリで逃れているほど差し迫った事件であり、秀次の妻子の処刑や聚楽第の破却など、その余波はまだ続いていました。

これは根拠のない私の想像の話ですが……。

もしかすると「綱元が秀次と接点があったので連座すべき」という流れになりかけたところで、政宗が先手を打って隠居させたのかもしれません。

その後、綱元は慶長二年(1597年)に帰参したとされ、この年には慶長の役が始まっています。

このときは伊達家に動員はかからず、慶長伏見地震で破損した伏見城の移築にかかりきりになっていました。

また、翌慶長三年(1598年)5月から秀吉の病状が悪化し、同年8月に亡くなることを考えると、慶長二年の時点で秀吉は他家を疑うような余裕もなくなっていたでしょう。

まとめるとこうです。

①綱元を一旦処罰したように見せて疑いを晴らす

②生活の支援をしながらほとぼりが冷めるのを待つ

③地震や慶長の役で秀吉の意識が逸れた頃合いを見計らって、綱元を呼び戻す

まんざら無い話でもないと思います。

隠居はカムフラージュ?

鬼庭綱元の出奔について『伊達世臣家譜』ではこう記されています。

政宗から「伏見に屋敷をやるのでそこで隠居しろ(意訳)」と言われた綱元がそれを不満に思い伊達家を去った。

これも妙な話でして。

秀吉との接点が気に入らなくて隠居させるのに、なぜ伏見を隠居先に指定するのか。

綱元の能力を買ってのことだとしても、長年、政宗が留守にせざるを得ない状況だった岩出山に留まらせ、家政の取り仕切りや後進の育成をさせるほうが現実的でしょう。

道中で家康を訪れているのも、秀吉の死が近いと見た政宗が

「次は家康が実権を握る可能性がある」

と見て、関係を深めておくために立ち寄らせたのかもしれません。

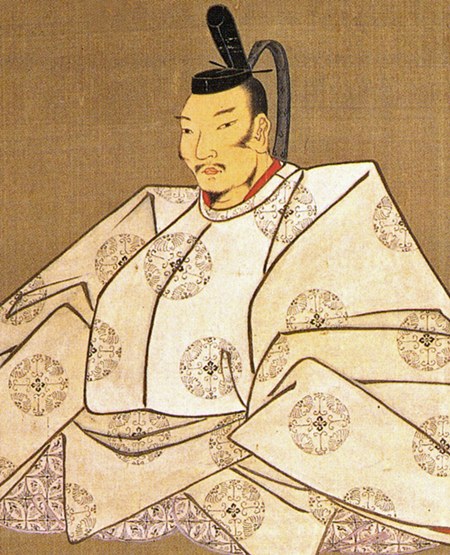

徳川家康/wikipediaより引用

さらに綱元の伊達家帰参については、こう記されています。

秀吉が『随分と綱元の顔を見ていないので、顔を出させるように』と政宗に命じたので、仕方なく帰参を許した。

もしこの時点で秀吉の認知能力に問題がなかったのだとしたら、

「綱元が何かの目的で上方にいるのはわかってるんだぞ。堂々と顔を出せ」

という意味だったかもしれませんね。こわっ!

経緯の真相については新史料の発見を待つしかありませんが、綱元が一年ほど出奔し、伊達家に復帰したことは事実でしょう。

同じ頃に伊達成実も一時的に出奔しています。

そして綱元同様、数年後に帰参しており、その後の政宗は以前と変わらず二人を信頼している様子。

なにか別の狙いがあったんじゃないの?と勘ぐってしまいたくなる状況です。

「家康と秀吉と出奔」といえば、石川数正という例もありますしね。

仙台藩の統治に関わる

帰参した鬼庭綱元は関ヶ原の戦いにも参加。

しかし綱元が目立つのはやはり政治的な場面です。

現代では伊達家といえば仙台、仙台といえば伊達家といった感がありますが、そうなったのは関ヶ原の後に本拠をそこへ移動したからです。

仙台城

領内はまだまだ未開発の土地が多く、それを問題視していることについて、政宗が綱元へ手紙で語っています。

また、この後、仙台藩では他家でいうところの「家老」を「奉行」と呼び、綱元の意見により6人任じられるようになりました。

2人ずつ仙台・江戸・非番の交代制を取っていて、これも綱元の発案だとか。

この時代としては労働環境が良さそうですね。

仙台城跡から眺める現代仙台の町並み

さらには 慶長八年(1603年)に生まれた政宗の五男・伊達宗綱の傅役も綱元が務めています。

宗綱は生来病弱だったようで、鬼庭家の長寿にあやからせるために綱元がつけられたのかもしれません。「綱」の字もそのためでしょうかね。

綱元は誠実に役目を務めましたが、病には勝てず……宗綱は元和四年(1618年)に亡くなってしまいました。

この一件を受けて、綱元は出家。

政宗の許可を得て高野山へ出向き、宗綱の菩提を弔ったといいます。

鬼庭家は長寿なことも特長であり、幼く若い頃に亡くなった人がほとんどいないド健康な一族でしたので、「少年の死」が殊更に堪えたのかもしれません。

しかも主君に任された若様ですから。

綱元は三年間、高野山で務めを果たし、その後、仙台へ戻って政務に復帰します。

完全に引退したのは、寛永十三年(1636年)のことであり、主君・伊達政宗に先立たれた後のことでした。

そして寛永十七年(1640年)5月24日、政宗の祥月命日とぴったり同じ日に綱元も世を去ります。

享年92。

ちなみに政宗の正室・愛姫はこの後承応二年(1653年)1月24日、政宗の月命日に亡くなっています。

愛姫は政宗幼少期の手習い(習字)の紙を取っておくなど、ものすごく愛情の深い人でしたので、愛のなせる業でしょう。

そしてその深い深い夫婦愛を凌駕する綱元の忠誠心ときたら「あっぱれ」の一言につきます。

あわせて読みたい関連記事

-

伊達政宗の生涯|奥州の独眼竜と呼ばれた70年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

片倉小十郎景綱の生涯|伊達家を支えた政宗の相談役 史実でも兄貴的存在だった?

続きを見る

-

最上家の危機を救った抜群の交渉術~義姫(よしひめ)は伊達政宗の母で義光の妹

続きを見る

-

伊達輝宗の生涯|外交名人だった勇将はなぜ息子の政宗に射殺されたのか

続きを見る

【参考】

佐藤憲一『素顔の伊達政宗~「筆まめ」戦国大名の生き様 (歴史新書)』(→amazon)

佐藤貴浩『「奥州の竜」伊達政宗 最後の戦国大名、天下人への野望と忠誠』(→amazon)

歴史群像編集部『戦国時代人物事典(学習研究社)』(→amazon)

佐藤正喜『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元』(→link)

佐藤正喜『伊達家関連史料に見る伊達政宗の三重臣らの出奔』(→link)