※本連載「日本史 今日は何の日」は、過去の出来事を一日早くピックアップしています

日本の歴史を振り返ったとき、9月16日には何が起きていたか?

今回は大河ドラマ『べらぼう』の松平定信と密接に関わってくる「棄捐令(きえんれい)」に特に注目。

さっそく振り返ってみましょう!

大河ドラマ

9月14日放送の大河ドラマ『べらぼう』第35回では、前週に引き続き松平定信の政治が描かれました。

実は黄表紙ファンでもあった定信が、朋誠堂喜三二らの新作を読んで勇気づけられ、ますます質素倹約や文武の奨励に励んでしまう――そんなアベコベな展開になってしまい、劇中では寛政元年を迎えています。

これが史実においても重要な年でして。

寛政元年9月16日(1789年11月3日)、困窮を極める旗本や御家人を助けるため「棄捐令(きえんれい)」が出されたのです。

松平定信/wikipediaより引用

棄捐令とは、早い話、借金をチャラあるいは減額にするというもの。

◆棄捐令

・天明4年(1784年)以前の借金 → チャラ

・天明5年(1785年)以降の借金 → 低利で年譜返済

なぜ旗本や御家人は、幕府が救済しなければらないほど貧乏だったのか。

というと、江戸時代の社会構造からして、武士の困窮は避けられないのが現実でした。

旗本にせよ、御家人にせよ、給料はお米です。

給料として受け取るお米のうち自分で食べる分を差し引き、残りは札差(ふださし)という商人を通じて現金に換金するのが常でした。

ゆえに『べらぼう』の蔦屋重三郎も、吉原人脈の札差に「米を安く売って欲しい」とお願いしてましたよね。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

米を換金しなけりゃいいじゃん……というご指摘は現実的ではありません。

旗本や御家人は将軍を守る兵隊ですから江戸在住が義務づけられており、その生活はどうしたって都市圏の経済システムに左右されます。

要は、米じゃなくお金が必要なんですよね。

しかも、米には大きな弱点がありました。

人口が増え消費も増大していけば、物価が値上がりしていくのは自然なことですが、米価の値上がり率は物価の上昇率に比べて低いため、どうしたって武士たちの金が足りなくなってしまうのです。

ならば江戸から出ていけばよい、というわけにもいきません。

前述の通り、旗本と御家人は江戸から離れられない。

逆に言うと、江戸にはそれだけ武士がいた。

参勤交代でやってくる全国の藩士たちもいる。

都市で暮らす人々のために商工業が発達するのは当たり前ですから、その税収を確保するなどして幕府の経済を「米から銭へ」転換していたのが、大河でも描かれた田沼意次でした。

田沼意次/wikipediaより引用

意次とは徹底的に逆を行こうとしている松平定信も結局、田沼の方針を引き継いでいたりします。

例えば棄捐令と同時に出された「貸金会所」は、その最たるものでしょう。

実はドラマの中でも田沼意次が取り組んでいた「低利貸し」の仕組みを覚えていらっしゃるでしょうか。

寺社や町人、農民から広く薄く金を集めて、大名などへ低利で貸し付ける仕組みのことですが、町人たちの反発なども招き、頓挫してしまいました。

松平定信は、この仕組みを受け継ぎ、旗本や御家人に低利で貸し出す「貸金会所」を設置したのです。

具体的には浅草猿屋町(現在の台東区浅草橋3丁目付近)に設置された猿屋町御貸付金会所(さるやちょうおかしつけきんかいしょ)などがありました。

◆松平定信「寛政の改革」全般については以下の記事をご覧ください

-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

◆旗本・御家人が貧乏という詳細については以下の記事をご覧ください

-

なぜ『べらぼう』に登場する旗本や御家人は総じて貧乏なのか?

続きを見る

飛鳥・奈良・平安

◆持統4年9月16日(690年10月24日)第1回式年遷宮が実施

伊勢神宮・内宮の宇治橋鳥居

以降20年毎に実施されてきたが、戦国時代を迎えると資金不足から一旦途絶えてしまい、それを復活させたのが織田信長でした。

-

信長が着手し秀吉と家康のリレーで繋げられた 戦国時代の伊勢神宮「式年遷宮」

続きを見る

-

伊勢神宮 七つの秘密をご存知?参拝前に押さえておきたい日本最大級聖地の歴史

続きを見る

◆正暦2年9月16日(991年10月26日)藤原詮子に「東三条院」の女院号が贈られる

藤原詮子/wikipediaより引用

大河ドラマ『光る君へ』では吉田羊さんが演じていた、藤原道長の姉であり、一条天皇の実母でもある皇太后の藤原詮子。

彼女が出家すると、女性としては初となる女院号「東三条院」が贈られた。

-

藤原詮子は道長の姉で一条天皇の母~政治力抜群だった「国母」の生涯を振り返る

続きを見る

源平・鎌倉・室町

◆文明10年9月16日(1478年10月11日)大内政弘が少弐政資と衝突

豊前や筑前へ進出の契機となる

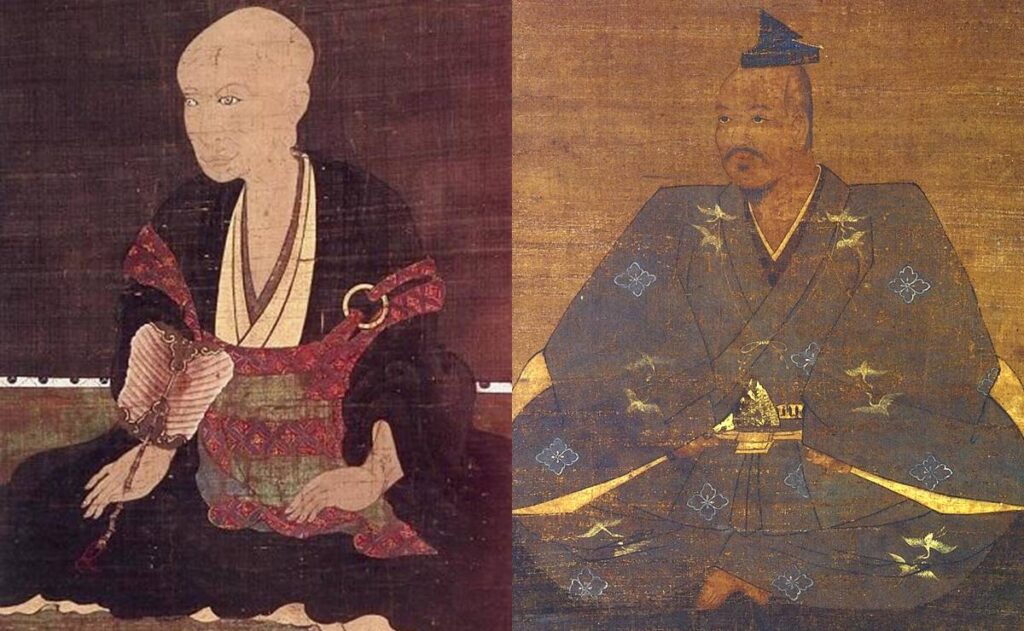

◆永正2年9月16日(1505年10月13日)武田信玄の曽祖父・武田信昌が死去

息子・武田信縄との抗争中の死だった。

なお、息子の武田信玄に追放された武田信虎は、武田信縄の子だった。

武田信虎(左)と息子の武田信玄/wikipediaより引用

◆慶長2年9月16日(1597年10月26日)慶長の役「鳴梁海戦」で来島通総が戦死

来島通総/wikipediaより引用

江戸

◆寛政元年9月16日(1789年11月3日)松平定信が棄捐令を発令

→困窮を極めていた旗本や御家人を救済するため、江戸幕府が札差らに借金の帳消しや軽減を命じた

◆寛政元年9月16日(1789年11月3日)松平定信が貸金会所を設置

→低利で旗本や御家人に貸し付ける金融機関であり、後に札差に対する監督機関としての機能も有するようになった

◆文久3年9月16日(1863年10月28日)新選組の頭取(局長)だった芹沢鴨が暗殺される

近現代

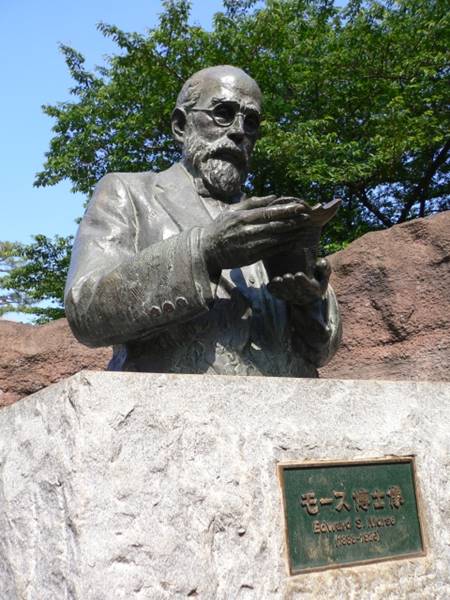

◆明治10年9月16日(1877年)モースが大森貝塚の発掘を始める

モース像

お雇い外国人として来日したモース。

横浜から新橋へ向かう汽車の中で大森貝塚を発見したとされます。

現在も大森貝塚遺跡庭園は京浜東北線の沿線沿いにあります。

-

大森貝塚を発見したモースの滞在記『日本その日その日』には何が書かれている?

続きを見る

-

大森貝塚で発掘されたのは貝殻だけじゃない モースが発見した縄文人の大切な物

続きを見る

◆明治二十三年(1890年)9月16日エルトゥールル号遭難事件

和歌山県沖で事故に遭ったエルトゥールル号/wikipediaより引用

和歌山県串本町沖でトルコ(当時はオスマン帝国)の軍船エルトゥールル号が遭難した。

参考文献

- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)

ジャパンナレッジ:公式ページ - 『日本史「今日は何の日」事典』(吉川弘文館, 2021年, ISBN: 978-4642083911)

出版社:吉川弘文館 |

Amazon:商品ページ