「維新十傑」の一人であり、その中では最後まで長生きした貴族出身の政治家――。

岩倉具視は幕末から頭角を現し、明治十六年(1883年)の7月20日まで享年59という天寿を全うしており、実は日本初の国葬が行われた方でもあります。

大河ドラマ『青天を衝け』では、朝ドラ『あさが来た』で大番頭の好演も話題になった山内圭哉さんがキャスティングされましたね。

そんな近代日本史には欠かせない重要キャラである岩倉具視は一体どんな人物だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

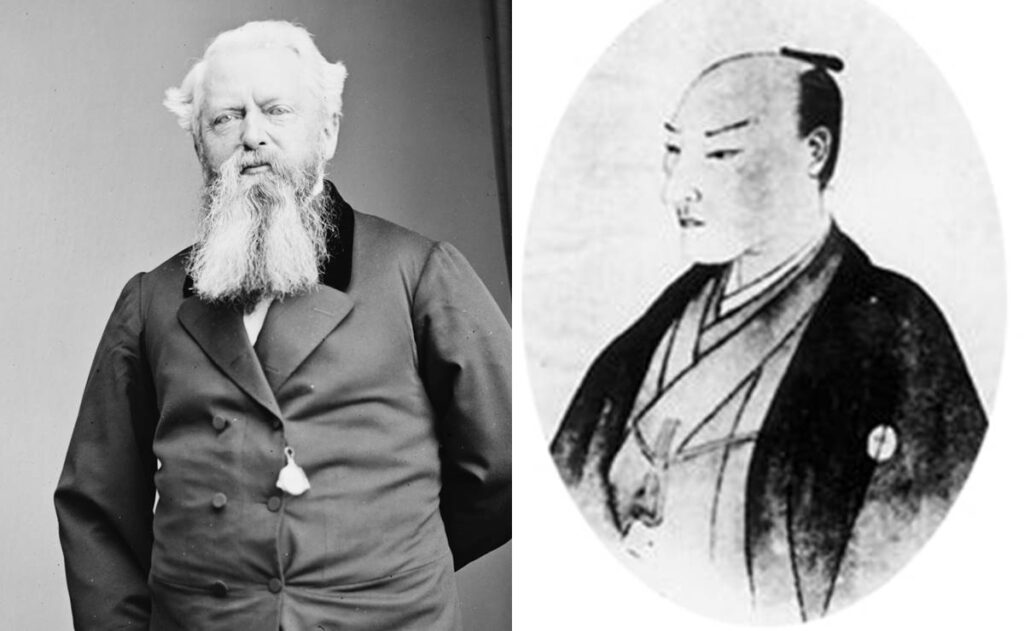

岩倉具視/国立国会図書館蔵

岩倉具視~奇抜な性格で身分は低い貴族だが

岩倉具視は文政8年(1825年)9月、堀河康親(やすちか)という公家の次男として生まれました。

幼少時から公家らしからぬ言動で浮いていたそうで。

本名で呼ばれるよりも、「岩吉」という少々小馬鹿にしたアダ名で呼ばれるほどだったそうです。

13歳のとき岩倉家へ養子入り。

岩倉家は公家とはいえ、江戸時代にできた分家だったため、多くの大名と同じ程度の家格でした。

つまり、公家の中では身分が低かったのです。

奇抜な性格・言動で身分が低い……となると、考えの足りない人であれば良からぬ方向へ行きかねません。

しかし、朝廷で儒学を教えていた伏原宣明(ふせはら のぶはる)が「こいつはただ者ではない」と見込んでくれたため、グレずに済みました。

公家だからと言って必ずしも温厚なわけではなく、ときに過激な行動に出る方もいるんですね。よろしければ以下の記事でその詳細をご確認ください。

-

実はかなり過激だった幕末の皇族&公家18名! 武闘派は自ら進んで戦争にも参加

続きを見る

ともかく岩倉具視は、ときの関白・鷹司政通に、

鷹司政通/wikipediaより引用

和歌の弟子にしてもらったことで朝廷にパイプができました。

政通を通じて、岩倉は学習院の充実や身分にとらわれず実力主義の教育を訴えるなど、なかなか大胆なことをしています。

当時の公家は生まれで99%人生が決まるようなものでしたので、朝廷の会議にも特に身分の高い家の人しか参加できませんでした。

岩倉はそれを打開したかったと思われます。

この時点では漠然としたものだったでしょうが、おそらくは今日の議会のように、もっと多くの人が政治に関する話し合いに参加できるようにするべきと考えていたのでしょうかね。

当時は既に黒船がやってきており、岩倉も風のうわさでアメリカのやり口などは聞いていたのかもしれません。

政通は即答は避けたものの、大筋には同意してくれました。

公家では日米の条約に絶対反対!

それから五年後、老中の堀田正睦が「アメリカと通商条約を結んでもいいでしょうか」という、お伺いを立てに京へやってきました。

堀田正睦/wikipediaより引用

このときの関白だった九条尚忠(ひさただ・後の貞明皇后のジーちゃん)は割と頭が柔らかい人でした。

孝明天皇に「勅許をお出しになって、異国とも付き合いをするべきです」という意見を出すのですが、岩倉を含むほとんどの公家がこれに大反対。

88人もの堂上公家が抗議をして【廷臣八十八卿列参事件】と呼ばれるまでになります。

さらに、地下家(じげけ)97人による反対の意見書も出されていました。

堂上公家は、天皇の住まいである清涼殿の殿上の間に入ることが許されている家のこと。大雑把に言えば、「公家の中でも特にエラい人たち」です。

地下家はそこに上がれない身分の公家をさします。

そんなわけで、このとき関白以外の公家は上から下まで「異国とオツキアイだなんて絶対反対!!!」という空気になっていました。

孝明天皇も条約締結には反対だったので、以降、条約に対する勅許を出さない方針を固めてしまいます。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用

しかし、こうした朝廷サイドの動きは、日本にとって国益を損ねるものばかりでした。

孝明天皇にせよ公家にせよ、世界の情勢や諸外国のことなど何一つ知らない。

雰囲気だけで否定しているのです。

外国は「とにかく排除せよ」というスタンスなのですから、単なるテロ行為に過ぎない攘夷を助長してしまった側面があります。

幕府は潰すのではなく上手に使って国防を

騒動から間もなく、岩倉は孝明天皇に意見書を出しました。

だいたいこんな感じです。

・あっちこっちの港を開くのは危険だが、一ヶ所だけ港を開いて付き合うのならいいのではないか

・ただし日本国内で異人が移動することと、キリスト教の布教は禁ずるべき

・向こうが何を考えているのか知るために、欧米各国に使節を派遣してはどうか

・徳川家を潰すのではなく、国を守る仕事をさせましょう

前半の二つはともかく、後半二つはさすがの慧眼というところでしょうか。そのまま現実にはなりませんでしたが。

そして幕府は朝廷の許可なく、独断で日米修好通商条約を締結します。

日米修好通商条約を交渉したハリス(左)と岩瀬忠震/wikipediaより引用

むろん孝明天皇は激怒です。

幕府を非難しながら水戸藩へ【戊午の密勅】を送り、諸藩へ攘夷を実行するよう訴えかけました。

しかし、この辺の政治的ゴタゴタが起きた後、井伊直弼が、将軍継嗣問題で幕政をかき乱す一橋派を粛清するため【安政の大獄】を強行。

幕府と朝廷の溝は深まってゆきます。

岩倉は上記の意見書の通り、幕府をうまく使って国を守るべきという考えだったので、朝廷vs幕府という構図はよろしくないと考えていました。

そして京都所司代や伏見奉行といった上方にいる武士と相談し、親しくなってなんとかしようとします。

※続きは【次のページへ】をclick!