会津の統治者と聞いて思い浮かべる一族は?

一般的には会津松平家――つまり保科正之や松平容保たちと答える方が多数派でしょう。

特に幕末における知名度は抜群で、

『新選組』や『白虎隊』の諸作品

『獅子の時代』

『新選組!』

『八重の桜』

など数多の映像コンテンツによって、日本人に与えたインパクトは非常に大きいものでした。

しかし、松平家以前にもこのエリアには数多の長がおり、その中でも際立って同地方に影響を与えてきたのは他でもありません。

蘆名一族です。

こんなに居た!会津に縁の深い戦国大名家

会津統治者の代表候補は蘆名――そう申し上げても皆さんの反応が薄いのはわかります。

『政宗に滅ぼされたところでしょ? 今更どうしたの?』

なんて受け止められ方かもしれません。

実際、このエリアは、戦国期において伊達政宗だけでなく、他にも多くのスター武将が関わってきました。

蘆名の名前が霞んで消えてしまうほど、存在感の大きな一族が現れ、そして歴史に名を残してきました。

あらためて、以下にリストアップしてみますと……。

・伊達家

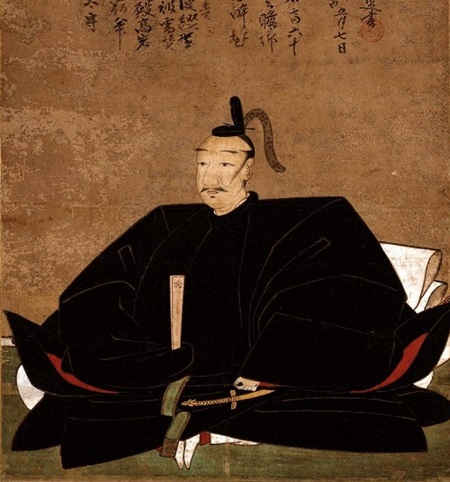

◆伊達政宗

→知名度は圧倒的。蘆名派にとってはあまりプッシュしたくない因縁と諸事情がある。

伊達政宗/wikipediaより引用

・蒲生家

◆蒲生氏郷

◆蒲生秀行

◆蒲生忠郷

→会津若松を発展させた人気武将のが氏郷であり、高潔な人柄もアピール性抜群。

キリシタン大名でもあり、今後はブレイクが期待される。

蒲生氏郷/wikipediaより引用

【関連サイト】

会津若松観光ナビ(→link)

本田屋継承米(→link)

・上杉家

◆上杉景勝

→東北の関ヶ原である【慶長出羽合戦】で主役の一人。アピール性はある。

上杉景勝/wikipediaより引用

・加藤家

◆加藤嘉明・加藤明成

→こちらは例外かもしれません。

せがわまさき氏の漫画『Y十M』(原作:山田風太郎氏『柳生忍法帖』)はじめ、「会津騒動」では悪役に。

ヒールとして認識され、お家取り潰しの憂き目に遭っています。

加藤嘉明/wikipediaより引用

・蘆名家

そして蘆名家です。

上記の彼らよりもずっと古く、しかも最長期間で会津を統治してきた。

数百年という長きに渡って同地方を統治し、会津の基礎を築き上げたのは蘆名一族であり、その偉大さは決して過小評価してはいけません。

ただ……とにかく知名度が低い!

信憑性のある史料も少なめで検証が大変であり、最大の痛手が、東北のスーパースター・伊達政宗に大敗を喫したことでしょう。

【摺上原の戦い(1589年)】において、政宗に生涯最大の勝利を献上してしまい、その反作用として蘆名にはどうしても残念なイメージがつきまとってしまう。

歴史の表層だけなぞると、それはそれは不遇の統治者であります。

もちろん蘆名家は決して凡庸な一族ではありません。

中興の祖である蘆名盛氏については、以下の記事でまとめさせていただきましたが、

-

会津随一の名将だった蘆名盛氏の生涯~伊達と組み武田や北条とも繋がる巧みな手腕

続きを見る

今回は、その興りについて注目。

蘆名一族は如何にして始まったのか?振り返ってみましょう。

会津は「出会いの地」

奥羽の歴史――。

それは蝦夷(えみし)が大和朝廷に征伐されたところから始まります。

古来より会津は、蝦夷討伐の玄関口として機能しており「出会い」の場所でもありました。

例えば蝦夷討伐の将軍たちが顔を合わせるエリアだったのです。

第10代崇神天皇(すじん)の時代――。

奥羽へと派遣された四道将軍のうち、北陸道を進んだ大毘古命(おおびこのみこと)および東海道を進んだ建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)は、この会津で出会いました。

福島県大沼郡会津美里町にある伊佐須美神社(いさすみじんじゃ)は、彼らが出会い祈ったことがルーツとされています。

伊佐須美神社/photo by Saigen Jiro wikipediaより引用

紀元前とされる神話の時代から、東北の入口としての歴史があったのですね。

※続きは【次のページへ】をclick!