天正十四年(1587年)12月12日、長宗我部信親が【戸次川の戦い】で戦死しました。

四国を統一した長宗我部元親の長男です。

母親が正室だったので、特に問題なく家督を継ぐはずだったのに……なぜこんなことになったのか。

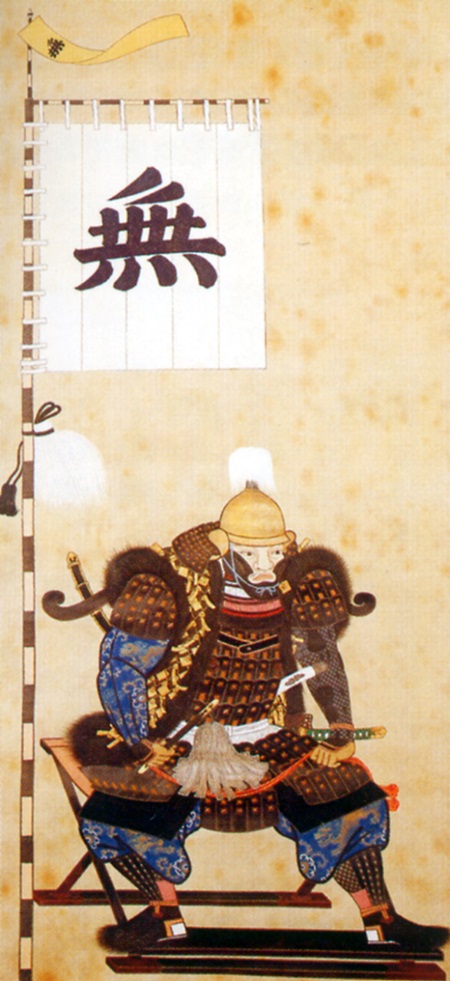

長宗我部信親(落合芳幾)/wikipediaより引用

ぶっちゃけて言えばセンゴクこと仙石秀久のせいなんですが、そこは後述するとして信親の生涯を見てみましょう。

長宗我部信親 信長から「信」の字貰う

長宗我部信親は永禄八年(1565年)生まれ。

「信」の字は当時の長宗我部家の外交関係から来ています。

織田信長へ近づく際、「ウチの息子が今度元服するんですけど、御運にあやからせたいんで一字いただけませんかね?」(超訳)とお願いしてもらったものでした。

普通こういうとき通字(先祖代々使っている字)は選ばないものなんですが、そこで「長」じゃなく「信」をあっさりあげちゃったNOBUさんマジ風雲児(40代)。

織田信長/wikipediaより引用

そんなわけで長宗我部家の通字「親」と合わせて「信親」と名乗るようになった彼は、元々頭がよく下々の者にも思いやりのある優しい若様だったそうで、父親にとっても自慢の息子です。

長宗我部家を描いた司馬遼太郎先生の『夏草の賦(→amazon)』でも、内外共にあらゆる意味でかなりのイケメンとして描かれていましたね。

ちょっとお坊ちゃんっぽくなっていましたけども、まぁそのくらいは欠点のけの字にもならないでしょう。

島津とは無理に戦わなくてもいいのに

長宗我部家は、はるか昔に中国から渡ってきた家の末裔だといわれています。

信親にはその血が濃く現れたのでしょうか。

六尺一寸(約184cm)の超高身長かつ色白だったという記録が残っています。ここだけ見ると三国志に出てきそうな感じですね。

上記の通り戦国武将としてはかなり若い世代のため、彼が成長した頃には既に豊臣秀吉へ天下が流れておりました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

それまで父の元親と共に四国統一に励んでいた身としてはさぞ悔しかったことでしょう。

一度負けてからは不穏な動きをすることもなく、秀吉の傘下で忠実に働きます。

しかし、それはたった一年後の九州征伐で終わりを告げることになりました。

戦が無くなったからではなく、彼の人生そのものが終焉を迎えてしまったからです。

後々九州征伐と呼ばれることになる島津家相手の一連の戦の緒戦。

それが【戸次川の戦い】でした。

この悲劇は秀吉と現地の司令官だったセンゴクこと仙石秀久の認識の違いにより起こったものです。

仙石秀久/Wikipediaより引用

一体どんな戦いだったのか?

事前に島津家の手強さはいろいろ聞いていた秀吉は、まず仙石や長宗我部ら四国の連中を近いから先行させておき「無理に戦わなくていいから」(意訳)という指示を出していました。

ところが、です。

何を焦ったのか。秀久は「何としても功績を上げなくては!」と不要なやる気を出してしまい、無謀にも程がある攻め方を強行します。

具体的には「敵の目の前で川を素早く渡って一気にぶっ潰そうぜ!」(超訳)というものでした。

※続きは【次のページへ】をclick!