天正十三年(1585年)11月17日、東北で人取橋の戦いという大規模な戦がありました。

現在の福島県本宮市にあった【安達郡人取橋】の周辺で起きた戦いのためそう呼ばれ、伊達政宗と「佐竹・蘆名・相馬・二階堂らを中心とする連合軍」が戦ったのです。

さすがにこれは政宗でも涙目では……?

と、思われる通り、伊達家にとっては悲惨な結果に終わります。

なんせ連合軍の兵数約35,000という大軍に対し、伊達軍は7,800だったのですから、下手すりゃ死んでいてもおかしくはありません。

実際、政宗もほうほうの体で逃げ延びるのですが、そもそもなぜ、そんな状況に陥ったのか?

伊達政宗/wikipediaより引用

当時を振り返ってみましょう。

畠山義継に父を拉致られ射殺(or刺殺)

なぜ伊達家はイジメみたいな展開を迎えてしまったのか。

戦の遠因としては、まず【小手森城の撫で斬り】が考えられます。

同年(1585年)閏8月に、小手森城(福島県二本松市)の大内定綱を攻めた政宗は、この城を陥落させると無慈悲な殺戮作戦を強行したばかりか、その様子を書状にしたため伯父の最上義光に送っているほどでした。

最上義光像

「Hey! おじさんよ! オイラ、定綱だけじゃなく女子供、犬も斬ってやったぜ! 斬って斬って斬りまくって1,000人以上を殺しちゃったよ。嘘じゃないよ、ホントだYO!」

このとき政宗19歳なので、かなり若気の至りがあったにせよ、それにしても東北では異常事態と言えました。

周辺の大名・国衆たちは親戚関係が複雑に入り組んでいて、そのため合戦にしてもホンキで相手を潰すような殺し合いに発展することは少なく、ある程度のところで互いに矛を収めるというのが同地方でのお作法だったのです。

小手森城の撫で斬りで、それを激しく破った政宗は、さらに「オレは関東までイケるぜ!」と宣言してしまうのですから周囲も黙ってはいられません。

しかも、そんな最悪のシチュエーションで、最悪の事件が起きてしまいます。

政宗のトーチャン・伊達輝宗のところに挨拶でやってきた畠山義継(二本松城主)が、その帰りぎわ、突如、輝宗を拉致して逃げようとし、追撃した政宗が父親の輝宗もろとも鉄砲隊に射殺させたのです。

輝宗を殺したのは政宗の指揮する鉄砲隊ではなく、逃亡を諦め、ヤケになった畠山義継が刺殺した――。

そんな説もあって混沌としておりますが、いずれにせよ両者が亡くなったことには間違いありません。

伊達家にとってはご隠居様。

畠山家にとっても大事な当主が突然殺されてしまったのですから、そりゃあお互いにブチキレますわな。

敵は超大軍! それでも退かぬ!

かくして伊達家と連合軍の間では各所の城を舞台とした戦が起こります。

政宗は怒りと力に任せて攻め込みますが、畠山家が篭城戦に持ち込み、なかなか決着がつきません。

その間に、周辺の大名はほとんど畠山家に味方することを決めます。

小手森城撫で斬りで不信感を募らせていた他の勢力(佐竹・蘆名・相馬・岩城・石川・白川・二階堂)たちが、打倒政宗の方針にしたのです。

二本松城・畠山家の跡継ぎは、まだ元服もしていないような子供であり、「か弱く若く可哀相な若様に味方する」という大義名分もありますし、うまく行けば畠山家を取り込んで自分の勢力圏を広げることもできたんですね。

前述の通り、この辺りは各家同士が親戚関係が複雑に絡み合っていたため、必ずしも戦をする必要はなく、若い跡取りを取り込んだり、新当主に身内を派遣するなどして政治外交で実質的な領地拡大が可能だったのです。

しかし、そんな彼らにとって政宗だけは話は別。

あんな危ないヤツは葬るしかない!ということで連合軍が出てきたのです。

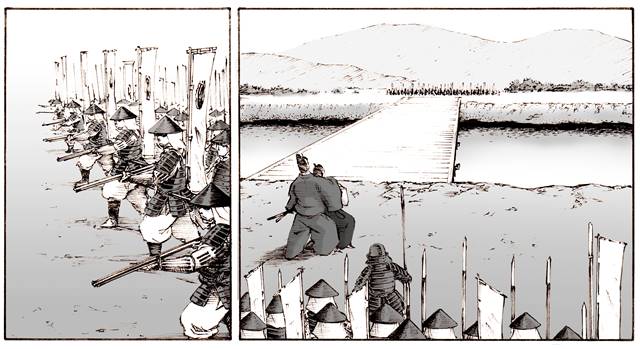

泥沼の最終決戦に選ばれた地は、阿武隈川の支流にかかる人取橋付近でした。

※続きは【次のページへ】をclick!