今川家の太原雪斎しかり。

北条家の板部岡江雪斎しかり。

はたまた毛利家の安国寺恵瓊しかり。

優れた大名のもとには優れた僧がいて、他国との交渉役をはじめ、ときには国の運営方針にも携わるなど、いわゆる「軍師」的な働きをしてきた。

それは大河ドラマ『おんな城主 直虎』で注目された井伊家も同様。

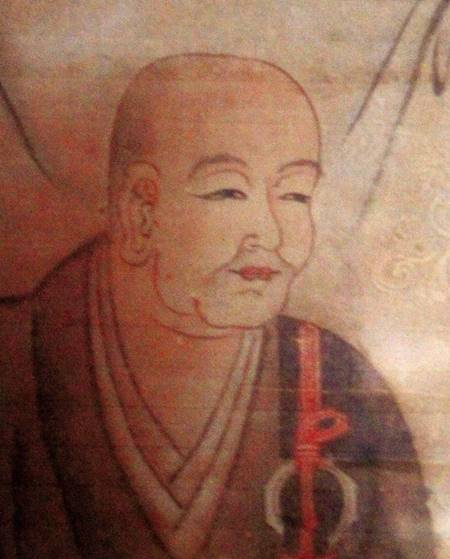

南渓瑞聞(なんけい ずいもん)――人呼んで南渓和尚という僧がいた。

南渓は、井伊直虎の曽祖父・井伊直平の次男である(ただし養子で詳細は後述)。

そして井伊家菩提寺・龍潭寺(りょうたんじ)の住職を務めた。

幼き頃は文武二道の達者であり、井伊家宗主の直平は「武士として育てたかった」ようだが、仏教や兵法などを学び、井伊家の相談役、つまりは軍師的存在となっている。

実際、井伊家の危機に際しても適切なアドバイスを提供してきた。

その一例が、井伊直虎の出家に際して「次郎法師」と僧扱いにしたことであろう。

もし彼女が“尼”として仏門に入っていれば還俗することができず、井伊家の実質的宗主に収まることはなかったハズだ。

そうなれば御家断絶の憂き目に遭っていた可能性も否めない。

さらに南渓は、今川家から命を狙われていた虎松(後の井伊直政)を鳳来寺に逃し、徳川方の松下家・養子として守り切るなど、後に井伊家を中興する直政を救っている。

いったいこの僧は何者なのか?

南渓瑞聞(南渓和尚)

直虎&直政という井伊家の柱を救い、天正17年(1589年)9月28日に亡くなった僧侶の生涯を追ってみよう。

井伊家20代宗主・直平の次男

南渓の生まれは詳細が不明で、おそらく永正4年(1507年)であろうと考えられている。

各史料を眺めてみると、『井家粗覧』では井伊家の次男、『寛政重修諸家譜』では三男、『系図纂要』では五男とあり、本稿では次男で進めていく。

彼が仏門に入ったことは当時の武家としては特段珍しいことではない。

武家の子息が僧侶となる理由をざっと挙げてみよう。

①兄弟間の相続争いを回避

②分家による勢力減退を避ける

③一族の菩提寺を世話するため

④「一人出家すれば九族天に生まる」「一子出家すれば七世の父母皆得脱す」という信仰があった

⑤当時の寺は最高学府であり、合戦や領地経営に役立つ高度な智恵を学ぶ

おおむね上記のような趣旨が多く、南渓については「キープ」という意味合いが強かったと思われる。

キープとはどういうことか?

井伊家の男たちはもともと今川家と戦い、敗れてその支配下におかれ、更には傘下として合戦に駆りだされて次々に命を落としていった。

かような状況ではいつ井伊直平の長男も亡くなるかわからず(実際、長男の井伊直宗は直平より先に死んでいる)、南渓も状況によっては井伊家を継ぐかもしれない――そんなポジションにいた可能性が考えられる。

-

子・孫・ひ孫の死を見届けた井伊直平~今川家に翻弄され続けた国衆の生涯に注目

続きを見る

ただし、『南渓過去帳』によると彼の両親の戒名は「父:実伝秀公居士/母:善室賢修大姉」となっている。

井伊直平夫妻の戒名とは異なるので、養子と考えたほうが自然のようだ(直平の子は、直宗以外は養子や側室の子だという)。

文武兼備の才人ながら学芸を選んで仏門へ

文武兼備だった南渓は、武芸(武事)の才能に恵まれてながらも、学芸(文事)を選んで仏門に入った。

通説では、井伊直平が享禄4年(1531年)に井伊谷八幡宮を遷座し、翌年その地に龍泰寺(りょうたいじ・自浄院の後身寺で後の龍潭寺)を建立。南渓は後にその住職となる。

天文13年(1544年)、井伊直平の子(南渓和尚の兄弟)である井伊直満・井伊直義兄弟が12月23日に誅殺されると、直満の子・亀之丞(後の井伊直親)にも殺害命令が出された。

-

今川家に誅殺された井伊直満(直政の祖父)最期の言葉は「呪い殺す」だった?

続きを見る

このとき南渓が動く――。

勝間田藤七郎が「今村」と名を変え、南渓の弟子が住職を務める東光院(渋川)へ亀之丞と一緒に逃げ込み、追手がそこまで迫ってきたので、一同は更に信州の松源寺(市田)まで逃亡。

現地では、国衆の松岡氏に保護され、市田郷で10年間を過ごすことになり、それも全ては南渓が差配した。

この亀之丞は、井伊直虎の許婚者であった。

-

徳川四天王・直政の父「井伊直親」が今川家に狙われ 歩んだ流浪の道とは

続きを見る

直虎の出家の理由については諸説あるが、亀之丞が逃亡先で『死んでしまった』と思い込んだのがキッカケだったとされる。

同家にとっては大きな分岐点となったのだ。

井伊家と南渓にも多大な影響を与えた桶狭間

永禄3年(1560年)は南渓にとっても井伊家にとっても大きな一年となった。

まずその年の元旦、井伊谷に戻ってきた井伊直親夫妻により「子授けの祈祷」を請われ、それが功を奏したのか、翌永禄4年(1560年)2月19日、虎松が生まれた。

-

井伊直政の生涯|武田の赤備えを継いだ井伊家の跡取り 四天王までの過酷な道のり

続きを見る

生誕の地は大藤寺。

ご本尊は「世継観音」で、直親夫妻が出生祈願をしたことから「子授けの寺」として有名になった。

ただし、同寺は龍潭寺に吸収されて廃寺となっており、現在の「世継観音」は龍潭寺「特別展」の時に一般公開される。

さらに永禄3年(1560年)には、日本史上にも残る一大転機を迎えている。

【桶狭間の戦い】だ。

この戦いで今川義元が織田信長に討たれたのはあまりに有名だろう。

-

桶狭間の戦い|なぜ信長は勝てたのか『信長公記』を元に合戦の流れを振り返る

続きを見る

この戦いで、井伊家宗主・井伊直盛(直虎の父)も追い腹し、龍泰寺(りょうたいじ)は龍潭寺(りょうたんじ)と改名して直盛の菩提寺となった。

-

井伊直盛(直虎の父)は無骨な武人だった 井伊家のために戦い続け桶狭間に散る

続きを見る

龍潭寺の由来は直盛の戒名の院殿号「龍潭寺殿」からであり、後に同寺は遠江井伊家の菩提寺ともなる。

ちなみに「龍潭」とは、「龍が棲む池」という意味があるという。

直盛は死して龍となり、井伊家を護ることになる一方、南渓は桶狭間の戦いで首を討たれた今川義元の葬儀で、安骨導師(遺骨を霊前に安置しての読経)も務めている。

他国からも存在を認められていた証左であろう。

※続きは【次のページへ】をclick!