永禄5年(1562年)2月4日は今川家の武将・鵜殿長照の命日です。

大河ドラマ『どうする家康』では服部半蔵を返り討ちにした場面がなかなか鮮烈なシーンだとして話題になりましたが、史実では一体どんな武将だったのか?

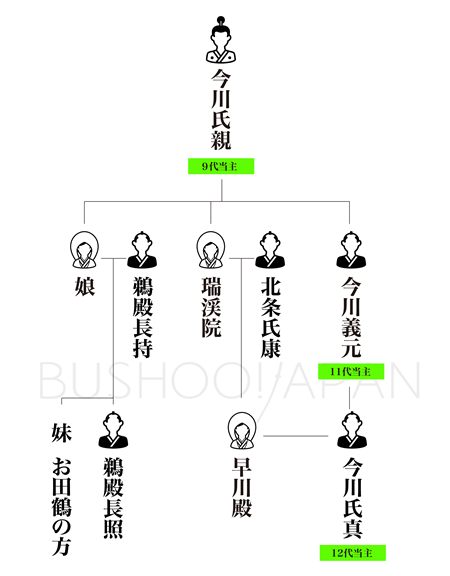

というと実は今川義元や北条氏康の甥にあたる、今川家では重要人物でした。

それだけに【桶狭間の戦い】があった永禄3年(1560年)5月19日から約2年後に亡くなっているのは、いかにも戦乱の渦中にあったことを予感させますね。

本記事で、鵜殿長照の生涯を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

三河の国衆・鵜殿氏

そもそも鵜殿長照の鵜殿氏とはどこの出身なのか?

紀伊国鵜殿村(三重県紀宝町)とされ、【応仁・文明の乱】の前に、熊野領竹谷・蒲形荘(愛知県蒲郡市)の荘官として三河へ移住したと伝わります。

場所は岡崎市と豊橋市の間。

名古屋市と浜松市から見ても、ほぼ中央に位置するような立地です。

彼の地で初代の鵜殿長善が文明11年(1479年)に没すると、その後、一族は

・上ノ郷

・下ノ郷

・不相

という三家に分かれて、所領を継承。

三河国の国衆となり、今川氏の支配下に入りました。

そんな鵜殿氏の最盛期を築いたのが長持です。

今川氏親(義元の父)の娘を正室に娶り、三河国宝飯郡上ノ郷城主(ほいぐん・かみのごうじょうしゅ)として、今川氏の三河支配を支える重要な役割を果たしています。

鵜殿長照は、そんな長持の子です。

『どうする家康』で瀬名一行の逃亡計画を密告したお田鶴の方も鵜殿長持の子という説があり、長照とはきょうだいの可能性もあります。実際、ドラマではその設定が採用されてましたね。

そればかりか二人は今川氏真と従兄弟の間柄であり、今川ではかなり重要なポジションにいたことがわかります。

いったん略式の系図で整理しておきましょう。

こうして見ると父の鵜殿長持も、今川義元や北条氏康など、有力大名に並ぶようにして名を連ねているんですね。

その父の死により長照が家督を継いだのは弘治2年(1556年)のこと。

義元も期待を寄せる武将の一人でした。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

桶狭間で暗転した命運

今川家の期待を背負っていた鵜殿長照には、重要な役割が課せられていました。

尾張にある大高城の城代を担っていたのです。

ここは三河から尾張へと進む対織田攻略の最前線。

同城が永禄3年(1560年)5月の【桶狭間の戦い】でも、非常に重要な拠点となったのはドラマでも描かれていました。

義元から松平元康(徳川家康)に命じられたのが、大高城への食糧搬入だったからです。

織田方の兵糧攻めにより、飢えに苦しんでいた長照と城兵たちは、首尾よく食糧を運び入れた元康に安堵したことでしょう。

このとき城主が鵜殿長照から松平元康へ交代しました。

しかし、想定外の恐るべき事態が起こります。

今川義元が織田方によって討たれてしまったのです。

襲撃に遭う今川義元(作:歌川豊宣)/wikipediaより引用

大高城を出ていた鵜殿長照は、三河へ戻るほかありませんでした。

そこで待っていたのは……。

※続きは【次のページへ】をclick!