吉原で、うつせみと新之助が松の井を描いた錦絵を見ています。うつせみの絵はないのか?と聞かれ、おずおずとこう返します。

「わっちなど、とてもとても……」

「それはよかった」

開きかけた花の蕾のような、うつせみの愛らしさに夢中な新之助。あまり世に知られても困るとしみじみと語りかけます。

ここで「ふふっ」と笑う、そんなうつせみはどこまで本気なのか?

花の井の手練手管にひっかかる長谷川平蔵は「バカじゃねえのか」と笑い飛ばせましたが、この二人には本物の純情が見えてくるようで、実に悩ましいものがあります。

しかし、この新之助も、何者なんでしょうねぇ……。

ちゃんとした教育を受けてきた、しっかりした武士に思えます。

吉原も当初は武士が太客であったものの、この頃はそうそう出入りはできません。ましてやこんな浪人ともなれば厳しい。

真面目な二人はどうなってしまうんでしょうねぇ。

布団の上で絵を見ながら、互いの手と手をそっとくっつき合わせる様も、あまりに可憐じゃねえですか。

嘘にまみれた廓なのに、泥の中で咲く蓮の花みてぇな風情があると言いますか。

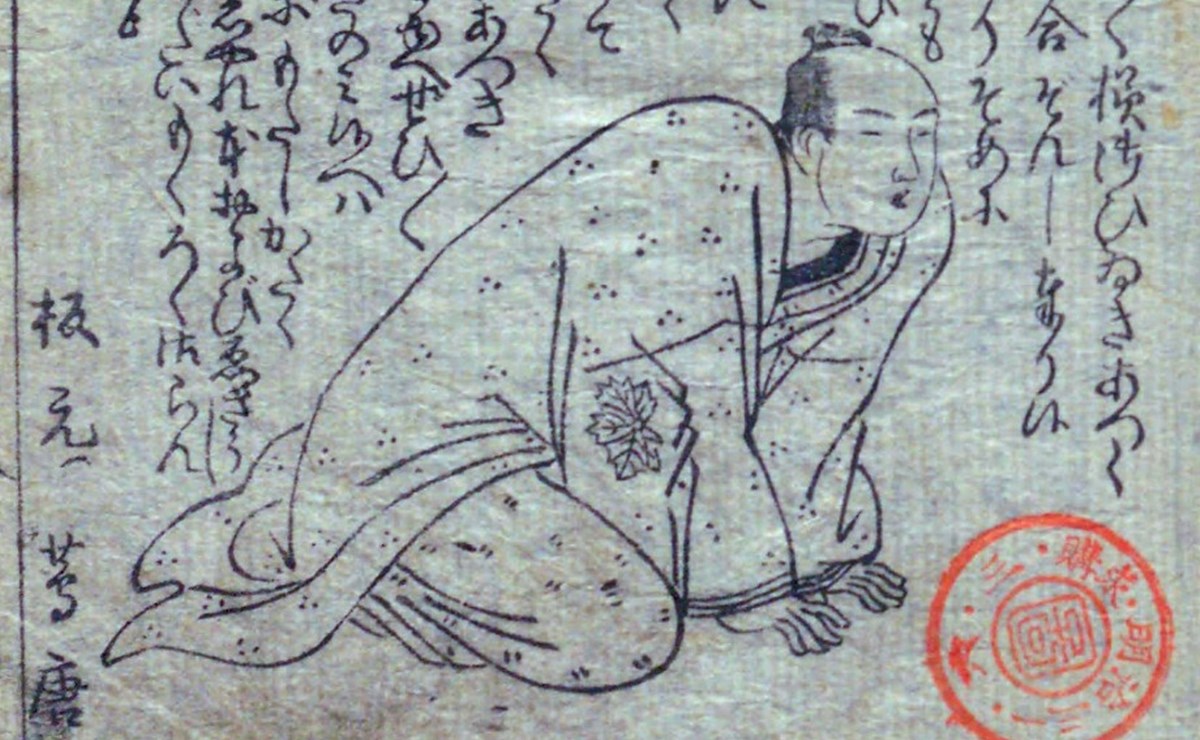

板元印を見た「耕書堂」は蔦重だと新之助は指摘します。

しかし、蔦重の名前が出るのはこれきりだそうで……。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

株仲間で仕事を回す江戸時代

さて、その蔦重は盛大に不機嫌そうな顔をしております。

花の井が「仲間に入らないと商いができないなんて当たり前だ、そこを見落とすなんてトンチキもいいところだ」とまで言うと、稲荷ナビが、この時代には「株仲間」があると補足説明します。

江戸時代は仲間内で商売を回すことが当然でした。

江戸だけでなく、ヨーロッパや中国にもギルド制度があります。

不自由なようで、そうして権益や流通を確保する仕組みだということです。

都市の形成が進むことで、それまでは村落や血族で分かち合っていた権益を、同業者でそうするようになっていくわけですね。

税制や田沼政治も関係があります。

田沼意次/wikipediaより引用

こういう商売に税をかけることで、為政者も潤う仕組みができてくる。

「どうせ、俺ァ、トンチキのべらぼうだよ!」

花の井に図星を指されて、蔦重は開き直るしかない。

頭の切れる花の井が、板元でなくても本は作れると言っても、蔦重は話を逸らし「あいつらはズルい」と不貞腐れるばかり。

花の井の指摘はごもっともで、『一目千本』を作る作業が楽しかったころの蔦重とは別の何かが顔に出始めていますね。

ウダウダとうるさい蔦重に、花の井はピシャリ!

「あんただって吉原以外は取り締まれって、言いに行ったじゃないか!」

不満を全く隠せない蔦重だけど、そう指摘されて納得するしかない。反論はできません。

これも先ほどの税の話と関係があります。

『光る君へ』の最終回に出てきた“ちぐさ”こと菅原孝標女の『更級日記』には遊女を目撃した話が出てきます。

『平清盛』で大暴れをしていた「悪源太」こと源義平。

『鎌倉殿の13人』でおなじみの源範頼。

この兄弟は源義朝と遊女の間に生まれた子とされます。『鎌倉殿の13人』でも、落魄した静御前の姿を遊女の宿で見たという目撃談が出てきました。

遊女は古来から日本の歴史に散見され、大河ドラマも無縁ではありません。西洋史だと、娼婦の子となればそれだけで蔑まされるものですが、日本史ではそうではない。

こうした遊女と、江戸の吉原は何が違うか?

金の問題です。

遊女に使われる金に課税すれば、為政者にとってはうまい話ではないか?

そう気づいた室町幕府の頃から定住する遊女には税が課されるようになりました。その京都由来の制度を江戸に大々的に持ち込んだものが、吉原となる。公認と非公認の差ですね。

鋭い花の井はそこを突いてきた。

あんただって公認を振り翳してどうにかしようとしたじゃない。立場の違いしかないんじゃないか。

そうビシッと切り込んできた花の井の頭の回転は尋常じゃねえもんを感じますぜ。

すると松葉屋が「改」の注文を入れてきた。蔦重としては引き受けざるを得ない場面ですが、不満気で腰も重い。それを察知した唐丸が松葉屋のおつかいを引き受け、出かけてゆくのでした。

向こう傷の浪人、唐丸にからむ

店でおつかいを済ませた唐丸は、向こう傷が顔にある浪人に「よう、久しぶりだな」と声を掛けられます。

何もかも忘れていて、あなたが誰だかわからない――そうシラを切ろうとしても、そうは簡単に済むはずもなく、男は「あの日何をしたのか教えてやる」と脅してきました。

そして人気のいない場所に連れていく浪人です。

浮かぬ顔で戻ってきた唐丸に対し、蔦重は「耕書堂」と書かれた紙を見つめてきもそぞろ。文を預かってきたと言われ、その辺に置いて置いて欲しいと背を向けたまま返します。

蔦重の脳裏には、平賀源内の言葉が焼き付いて離れません。彼はこの名によって何かが変わろうとしているのです。

『光る君へ』では、「男は位によって変わる」と言う藤原北家の独占人事を踏まえた言葉を、藤原道綱が母から言われたと引き、高い位をおねだりしていました。

それから時が流れ、江戸中期。

吉原生まれの男が、立派な号をもらい、悩んでしまうことになっている。

平賀源内は、こんな男にまで「才で国を豊かにする」という意識を持たせてしまったのです。

そこには近代の芽生えがありました。

労働者、苦労を知らない外道テックリーダー・源内に怒る

そのころ平賀源内は、秩父の中津川鉱山で坑夫たちに詰め寄られていました。

もう製鉄はやめにしたい! 10年もやっていてクズ鉄しかできねぇ!

そう詰められる源内は、製鉄の吹子の使い方が悪いと指摘し、新しいやり方を教えたそうなのですが……その手法を試している最中に、あの人が燃えてしまう事故があったそうです。

死人は出ないものの、潮時となったそうで。

やはり源内、労働安全性については何も考えちゃいねぇな。

吉原ばかりが労働環境の悪どさとして注目を集めがちなのですが、鉱山も劣悪です。

潮時どころか今が踏ん張りどころ、ここを超えりゃいい鉄ができる! ここを超えりゃザブンザブンと小判の波が押し寄せる。

と、悪徳テックリーダーじみたことまで言い出します。

激務でフラフラの時にこういうことを言われると、相手の頭をカチ割りたくなりますよね。

平賀源内/wikipediaより引用

確かに江戸っ子にとっての源内は、インフルエンサーとして愛すべき存在かもしれない。

しかし、現場にしてみれば、こいつはどうしようもねえべ! しかも、人の気持ちに疎いのか、こんなことまで言ってしまう。

「こうしてね、めでたく災難も起こったことですし!」

「めでたく災難?」

相手が血相を変えると、司馬遷の『史記』にも「災い転じて福となす」だなんだの言い出しましたぜ。「塞翁が馬」は前漢の『淮南子』(えなんじ)か。

思えば『光る君へ』では藤原為時やその娘であるまひろ(紫式部)が引用していたものです。

それが時代が下り、江戸時代になると、ここまで知識が降ってきている。

本草学者である平賀源内は当然わかっています。彼の文人仲間や武士階級も理解できることでしょう。

源内は才気走っておりますので、当時の現代中国語である「唐語」もある程度理解できます。長崎で清人から学んだと思われます。

じゃあ、江戸の町人はどうか?

暇と金のある商人には「読みたい」という需要が生じております。

そういうインテリ町人がこれから出てくることでしょう。この知識が武士から町人にまでジワジワと降りてきている点が、実に重要といえるのです。

ドラマ後半には漢籍に通暁し、明清直送の白話小説までも把握している博覧強記、陰キャの極みといえる曲亭馬琴も出てきます。

ただね、そんなインテリの話は労働者に刺さらねえんだわ。

源内先生への返事は、相手の“拳”でした。

“Think Different”とか言われても現場の労働者は動かねえんだよ!

どうかしていると言われるものの、源内はどうかしているのはそっちだという。

経営者マインドで、現場の苦しみが全然わかってねえ――その他人事みたいな言い方に、相手は怒るばかりなのです。

しかし源内は、ろくに米も取れねえ、金を稼ぐタネが欲しいと始めたのはそっちだと反論。

相手には当然通じず、5年で10倍にすると言って募った初期投資を返せと言い出しました。

そしてついに源内は言っちまいます。

「あのクソのことですか? 金なんてクソみてえなもんですよ。どこの世界に放り出したのに腹に戻るクソがありますか!」

いや、もう、最低ですね……。

さすがにマズイと平秩東作が割って入り、江戸に戻って金を返す算段に取り掛かるとフォローするのですが、源内は「返してどうすんだそんな金!」と無反省です。

すると、今度はレスラー体型をした船頭が乗り込んできました。なにせ演じるのが元プロレスラーのの佐々木健介さんですからね。これ、生きて帰れんのか?

なんでも源内が鉄を運ぶために、と大型船を作らせたそうで、怒り心頭の船頭は東作を捕まえ、源内が江戸で金策してくるまでの人質にすると言い出します。

源内、まるっきり悪徳テックエンジニアの親玉じゃねえか!

TwitterをXにして治安最悪にしたアイツのツラが思い浮かんだぞ!

本物の作品というのは時代を切り取ってしまうのかもしれません。

倫理を度外視、労働者を無視して理論先行させるエンジニア。

そのエンジニアが政治家に取り入って思うがままに世を動かすというのはどういうことか?

大河ドラマからアメリカ大統領選のことまで思い起こすことになるたぁ、思いもよらぬ事でしたぜ。すごいドラマだ。

さて、同行者が人質に取られてしまった源内にアテはあるのか?

ちなみに大河舞台地巡礼ですが、この秩父中津川の鉱山はご注意ください。近年でも毒ガスが出て深刻な事故が起きています。

※続きは【次のページへ】をclick!