こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第5回蔦に唐丸因果の蔓】

をクリックお願いします。

国を開いたから世は変わったのか? 開く前から変わっていたのか?

ここの場面は非常に重要だと思えます。

明治維新は薩長、西国の雄藩が主導してできたとされる。江戸の幕閣なんて古臭い連中だとされます。

しかし、そう単純なことではない。

源内が挙げたような“逞しく動きの素早い商人”たちは実在します。

幕臣の小栗忠順は、急速に近代化を進めていました。

造船。製鉄。フランス式兵学校。ホテル。豚の飼育および食肉化。

凄いのはアイデアを出した小栗一人ではありません。

「築地にホテルを作るぞ」

そう号令をかけられ、せっせと洋式ホテルを作るために従事した建築業者は、どれほどフットワークが軽かったか。

幕末には、海外から持ち込まれた冷蔵庫までありました。

横浜の居留地で「日本産の氷があればいいのに」と言われ、ビジネスチャンスに開眼した中川嘉兵衛という商人がいます。彼は日本中を周り、ついには函館五稜郭まで出向きます。そうして氷ビジネスを軌道に乗せたのです。

-

『ゴールデンカムイ』最重要拠点の五稜郭には金塊より儲かる“函館氷”があった

続きを見る

こうした業績が私たちに伝えられているのも、記録が残されたからこそ。

蔦重の関わる出版業も、幕末には当時の先進性があらわれています。

江戸では規制もなんのその。蔦重の死後、むしろギリギリの政治批判ものが出回るようになります。

フランス革命は幕府からすれば、「農民一揆が公方様と御台を斬首した危険すぎる事件」となり、なるべく広めたくない。

それにもかかわらずナポレオン伝出版ブームが起き、町人も手に取る挿絵入り伝記まで出回っています。

明治維新前夜にも、当時の政治情勢を批判した瓦版や錦絵が大量に出回っています。

板元印や絵師の名前は伏せ、リスクを冒してまで彼らは世の動静を見守ったのです。

しかし、こうした絵や瓦版が、現在、我々の目に入る機会は少ない。それはなぜか?

薩長を「野暮で無粋な田舎モン」とさんざんコケにしているだけでなく、明治天皇を薩長に操られる赤ん坊として風刺画にまで描いているものがあります。

不都合な史実といえばそうですし、読み解きが難解かつ作者不明、芸術性が高いわけでもないためか、どうしても見る機会は限られているのです。

知名度が高いこの手の連作としては、月岡芳年『魁題百撰相』があります。

月岡芳年『秀頼公北之方(千姫)』/wikipediaより引用

鎌倉時代や戦国乱世に擬した、当時の人物を描いているのです。たとえば千姫を描いた絵は、当時の人からすれば「ああ、これは天璋院か、和宮か」と連想できるわけです。

最近はこうした幕末浮世絵も、展覧会で目にする機会が増えています。『魁題百撰相』は3月20日から町田市立国際版画美術館で「日本の版画1200年―受けとめ、交わり、生まれ出る」で展示予定です。

今年は浮世絵の展示も増えておりますので、ご興味があれば是非ともご覧ください。

つまり、近代化の萌芽は江戸時代にはある。この二人の対話はまさにそのことを示しているといえます。

日本の近代化は素早いとされるのはなぜか?

開国前に近代化への地ならしが進んでいたからではないだろうか?

これが、田沼意次を考える上で重要でしょう。彼が果たした近代化への地ならしは、実に興味深いところなのです。

江戸中期を大河にする意義がギッチリと詰まった秀逸なこの場面。

同時に暗部もあります。

意次の語る整備される宿場には「飯盛女」と呼ばれる性産業従事者がいました。

1話の時点で、意次はこうした従事者を放置することを是としていることが、蔦重との対話で明かされていたものです。

国を開くとなると、幇間だけでなく、外国人相手の性産業従事者もあらわれます。

唐人お吉や蝶々さんの悲劇はあくまで美化されたもの。幕末当時の日本人女性は、外国人の妾になることを特に恥とは思っていなかったようです。

お吉を拒んだハリスのようなお堅い外国人はさておき、羽目を外して複数の愛人を持ったヒュースケンや、僧侶でありながら遊郭に入り浸ったメルメ・カションもいました。

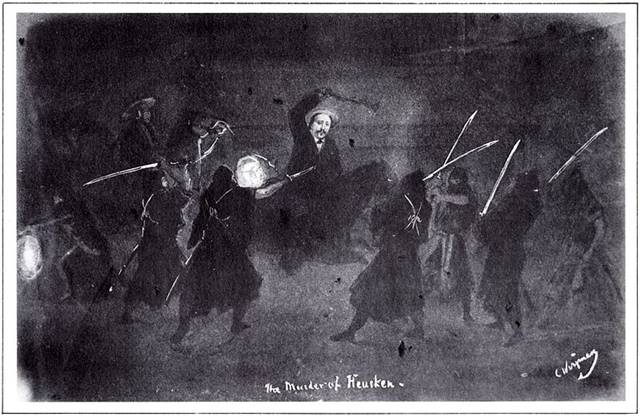

ヒュースケン襲撃の想像図(あくまで想像図です)/wikipediaより引用

なお、ここでは軍事力不足ゆえ日本が西洋列強の属国となるシナリオを危惧していることが伺えます。

果たしてこれは正解と言えるのかどうか?

江戸幕府が海禁政策、いわゆる鎖国を行ったのは確かに防衛の意図がありました。しかしそれは海外からの脅威というより、国内の脅威です。

戦国時代、各地の大名は自領で金銀を採掘し、それを用いて明経由で貿易を行い、武器を手にしていました。

そんなことを自由にされると非常に危険であるため、幕府は鉱山も管理下に置くようにしています。

ゆえに水軍力についても大型船建造に制限を設け、諸藩の動きを封じるようにしました。

幕末においてもこの政策は功を奏し、戊辰戦争での幕府海軍の戦績はほぼ不敗といえます。あまりに強過ぎて箱館戦争まで粘られ、海外から軍艦を譲ってもらい、やっとトドメを刺せたのです。

ちなみに幕府が国内反乱防止のために、海禁を行なっていたのは結果的に正解といえるでしょう。

薩摩藩は琉球経由の密貿易を収入源とする。そして幕末には、薩英戦争を契機にイギリスから武器を買い付け、これが戊辰戦争につながってゆきます。

日本の場合、戦国乱世に戻さぬようにした政策の数々が、発展を妨げてきたことは確かです。

しかし西洋列強の脅威は、ナポレオン戦争に絡んだフェートン号事件で顕在化し、阿片戦争での清の敗北がターニングポイントとなります。

ここでの意次と源内は、海外の脅威を曖昧模糊なものとしてしか認識できていなくてもおかしくはない。そのぼんやりとした危機感を抱く意次に、赤蝦夷ーーすなわちロシアというヒグマの像を示すことになるのが、工藤平助となります。

江戸幕府が対外戦争に巻き込まれることを危惧した契機は、日本乞師があります。

徳川家光時代、漢族の王朝である明が滅亡し、その残存勢力が満洲族の清に対し抵抗しました。この復明のための援軍派遣を求められ、幕府は断りました。

この日本乞師は今の情勢にも一致するといえる。明の残存勢力は台湾に拠点を持っていたのです。

そんな中国と台湾の戦いに駆り出されるなんて断る――日本はそう判断したのでした。ただし、その代わりに明からの亡命者は受け入れております。

海禁政策を行う清や朝鮮と軍事衝突することは考えにくいので、これも「属国」というのはどうなのでしょうか。

清相手に朝貢貿易をすることを「属国」とみなすことはあり得るとは思います。

歴史から学ぶ。大河で勉強する。そういうことを言い出すとなれば、実は対外関係が重要です。

たとえばの話、隣国と国土について話すとなれば、近代史知識は必須となります。

『SHOGUN』ブームもありますし、戦国時代の武士について意見を言えるとなれば、おしゃべりの種にはなるでしょう。

しかし、シリアスな話となれば江戸時代中期以降、歴史総合が扱うあたりが欠かせません。

その点、今年の大河ドラマは本当にためになる、ありがてぇモンなんですよ。

蔦重、決意を固め、唐丸に語る

蔦屋の店先に腰掛け、次郎兵衛はポッピンを吹いています。

現代人にとっては見慣れぬもので、それこそ喜多川歌麿の代表作『ポッピンを吹く女』くらいしか馴染みがないのではないでしょうか。

現物をこうして見られるなんて感無量です。

ポッピンを吹く女/wikipediaより引用

そこへ蔦重が戻ると「働きすぎておかしくなっちまいそうだよ」と言いつつ、店番を交代し去ってゆこうとします。

猫背になって、ポッピンをぺこぺこ吹きながら歩いていく姿が、まさにバカボンでいいですねぇ。

馬鹿野郎が、どこが働いてんだ、テメェ!

そう苛立った方もいるかもしれませんが、こんなもんでいいんじゃねえですか。現代人が働きすぎなんですよ。

なお、去り際に次郎兵衛が「銭箱の金が減っている、高い本でも買ったのか」と蔦重に聞きました。

「義兄さんがなんか高いモンでも買ったんじゃねえですか」

えっ、俺なのか?と言いくるめられる次郎兵衛が呑気だねぇ。

唐丸が身をこわばらせています。

拍子木が鳴り、吉原の扉も閉められます。

布団に入った蔦重は、鱗形屋の「改」になる話を引き受けることにしたと唐丸に決意を語ります。

暖簾分け狙いだ、鱗の旦那に認めてもらうと希望を語る蔦重。源内先生ほど我儘を通して生きる気概はないから、気が長い話になるな。

「おいらもそれがいいと思う」

そう澄み切った目で言われ、蔦重は思い出します。

「あっ、お前のことは約束通り当代一の絵師にすっからな!」

そう頭を撫でる蔦重。もう戦略は考え始めているんだとか。

まず唐丸の錦絵を鱗形屋から出す。最初は亡き春信の再来路線で花魁を描き、次は同じ花魁を湖龍斎風で……次は重政と、そっくりな画風を続けてゆく。

そうしていれば謎の絵師として話題になる。

そこでドーン!

こんなガキなのに、天下一の才だ!と、どんどん人気になり、あれよあれよという間に当代一の絵師になるって寸法だぁ。

そんなうまくいくわけないと返す唐丸も、嬉しそうにしています。

蔦重が、どうせなら目一杯楽しい話の方がいい!と返すと、唐丸も相槌を打つのですが……。

「お前、何か隠してねえか?」

蔦重の問いかけに対し、暗い顔になる唐丸。

「困っていることがあんなら言え。悪いようにはしねえし、力んなる。何せお前は俺の大事な相方だ!」

「ないよ、悩み事なんて」

「じゃあなんでそんな顔してんだよ」

「蔦重がおかしなこと言うからだよ」

「そうか。じゃあ寝るか、ふふっ」

「うん」

蔦重も、唐丸も、お互いの声音や顔色の変化を見て悟り、すぐに気づきます。

これぞソウルメイトってやつだな。こうして二人は眠りに落ち……と思いきや、唐丸は眠れないようです。

どこへ行った、唐丸!

翌朝、蔦重が目を覚ますと、隣に唐丸はいませんでした。

銭箱の引き出しも抜けている。

慌てて「眠たいよう」とぼやく次郎兵衛を連れてきて、寝ててもいいからと留守番を任せ、江戸の街を駆けてゆく蔦重。

主演が若いからか、身体能力が高いからか、なんか蔦重、毎週全力疾走してねえか? こんなに走る大河主人公はいねえよ。

そのころ、唐丸はあの浪人に銭箱を渡していました。

これでもうあの店に戻れないとキッパリ言い切る唐丸。だからもうあの店には構わないで欲しいと言います。

こうして身を遠ざけることで、蔦屋の連中を守っていると。偉いじゃねえか。

「じゃあ、今度はどこに倒れて拾われるかだ。いい手口考えたもんだよなぁ。何も覚えてねえってよ」

浪人はそう言うと、馴れ馴れしく肩を抱いてきます。

唐丸がキッと相手を睨みます。

「おしまいだよ、こんなの」

そう走ると、抱きつきながら浪人を突き飛ばし、川に二人で落ちるのでした。

蔦重が、道ゆく人に「縞模様の格好をしたガキを見かけませんでしたか?」と尋ねるも、唐丸は一向に見つかりません。

とぼとぼと吉原に戻ると、奉行所から同心がきていました。

なんでも土左衛門、つまりは水死体があがったんだとか。

顔に向こう傷があり、盗人の一味ではないかとされていた男で、その土左衛門の胸元から「つたや」と書かれた貸本が出てきたと言います。だからここまで来たんですかい。

蔦重はそいつと思われる客が一度冷やかしに来た、その時に持ち帰ったのではないかと言います。

「まことにそれだけか?」

疑う同心に対し、駿河屋市兵衛がこう返します。

「八丁堀の旦那。吉原は、お上に咎人を突き出す役目も負ってます。そんな輩と関わりがあるとなったら、私がこいつらを突き出しますんで、どうかお任せいただけませんでしょうか」

「庇い立てなどすれば、どうなるかわかっておろうな」

そう立ち上がりつつ言うと「もちろんにございます」と駿河屋は返します。

同心が去っていくと、駿河屋は舌打ちしつつ、向こう傷と揉めて川に共に落ちた子がいるという話も出ていることを告げます。

駿河屋はたかが痩せ浪人一人、大して調べもしねえだろうと楽観視しつつも、唐丸が絡んでたとすれば面倒くせえことになりかねないと警戒し、これ以上騒がないようにと釘を刺します。

これには吉原ならではの事情もありまして。

女郎逃亡防止のために警備が厳重な吉原に、犯罪者が入り込んだら面倒なことになります。

そもそもが公方様の権威あっての吉原であり、そこは厳重に警戒しなければならない。それが同心が取調べに来たとなったら、その時点でもう大迷惑でして。

しかし、人の口に戸は立てられぬもの。稲荷ナビがそう言います。

吉原では唐丸の悪い噂があっという間に広まり、悪党の手下としてすっかり広まってゆきました。

人間の認識は、記憶を改竄します。愛くるしい少年は消え去り、小賢しい小僧に書き換えられてゆきます。

※続きは【次のページへ】をclick!