武士たちが争った戦国時代――。

無骨ながら華麗で、ド派手な合戦譚は、後世の人間にとってロマンにあふれる存在です。

ただし、実際にそこで生きて暮らす人にとっては過酷そのもの。

「ヒャッハー!」行為が横行するリアル『北斗の拳』だったことは以下の記事で伝えさせていただきました。

-

戦国時代は恐怖のリアル北斗の拳ワールド 食料を奪い人身売買も日常だった

続きを見る

しかし……。

戦国時代の百姓たちは、為す術なくいいようにやられる、ただの“か弱き”存在ではありません。

彼等は彼等なりの知恵をもってコトにあたり、ときには自分たちで戦うことも辞さない存在でした。

今回は、一般的に脆弱な人々と思われがちな、農民たちの暮らしや自衛術にスポットを当ててみましょう。

力こそが正義……飢饉の中に求めた希望

戦国時代は武士が暴れ回るだけではなく、慢性的な飢饉に悩まされていました。

人々は春・夏、そして冬の終わりに亡くなることが多く、これは食料がちょうど尽きる時期にあたります。

つまり、餓死や栄養失調で命を落としたということです。

歴史の授業で習う「江戸時代の飢饉」のような危機的状態が、常に続いていたことになります。

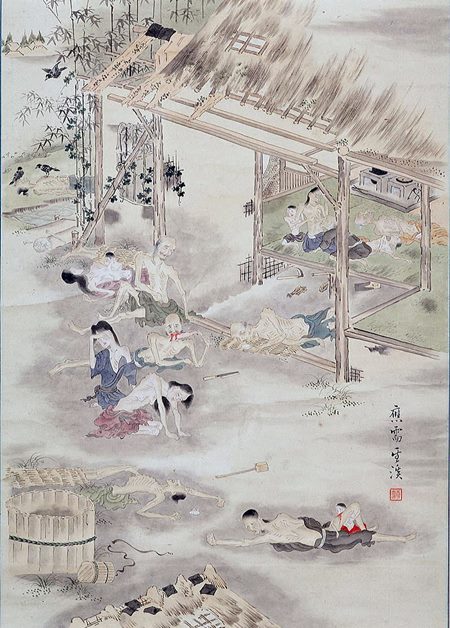

天明飢饉之図/wikipediaより引用

原因はハッキリしません。

小氷期(ミニ氷河期)であったとする説もあれば、政情不安や戦乱が続いていたからとする考え方もあります。

しかし、そもそも大名同士で敵の農地を破壊しあうようなことを続けていたら、そうなるのも無理がない気がします。

飢饉

↓

食料を求めて他国に攻め入る

↓

攻められた側が飢える

↓

飢饉

※以下繰り返し

こんな悪夢のようなループを繰り返していたら、そりゃあ太平の世が訪れるまで事態が改善しないのもやむなし。

武田信玄が人々に慕われた理由として、他国に攻め入り掠奪を繰り返すことで家臣領民を豊かにすることができたから、という例もありましたが、

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

これこそまさに人から水や食料を奪って「ヒャッハー!」する『北斗の拳』そのものですね。

合戦とは大名の権力拡大の手段としてだけではなく、飢えた民の食料を得るだめのサバイバル手段でもあったのです。

村人同士だろうと容赦しねえ!

黒澤明監督『七人の侍』は名作ながら

【時代考証的には前提からして間違っている】

というのは有名な話です。

戦国時代は、百姓でも成人男子は帯刀し、いざとなれば戦うことも辞さない存在。

来日した宣教師たちは、好戦的な日本人の様子を、驚きとともに書き留めています。

村に暮らす百姓たちは、刀、脇差、槍、弓、鉄砲を所持していました。

利害の対立や名誉毀損があった場合、死傷者を出すこともある「合戦」を行いました。

合戦とは武士だけではなく、村落に暮らす百姓たちも行っていたのです。

村同士で援軍=合力を送りあい、老人も武器を取り、女性も後方支援に駆り出される、本格的な戦いですので、戦費も莫大なものでした。

場合によっては数年がかりで戦費を返済しながら、百姓たちは互いに戦い、ときには領主にまで合力を請い、領主すら巻き込まれる存在となるのです。

◆領主vs領主の戦争

↑

百姓が呼ばれる

◆百姓vs百姓

↑

領主が呼ばれる

領主同士の戦いに百姓が巻き込まれるだけではなく、反対に百姓同士の争いに領主が巻き込まれる、ということもあったわけですね。

つまり戦国時代は、大名だけが争う時代ではなく、大名から百姓まで、全階層で争いあう時代。

ときに彼らは、領主の地位すらも脅かす存在でした。

これは一体どういうことか?

※続きは【次のページへ】をclick!