こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【戦国時代の百姓】

をクリックお願いします。

百姓を軽んじる大名に生きる資格ナシ

百姓が領主をも巻き込んだ戦国時代。

彼等は一方的に収奪されていただけではありません。

戦国の百姓たちは、しばしば「世直し」を求めました。

背景には、古代・中世にあった「天道思想」があります。「天道」にかなう者こそが世を統治する、というものです。

天変地異や災害が続発するということは、為政者が「天道」に背いているということ。

そうしたことが起こったら、改元する、主君を変更して「天道」にかなう者に交替せねばならない、という思想です。

怖いものなしであるかのように思える戦国大名も、領内で深刻な飢饉が起こり、その対策が不十分だと、百姓たちは世直しを求めます。

その声は時に世論となり、政権交代を後押しするのです。

その一例が、武田晴信(信玄)が父・武田信虎を追放したクーデターです。

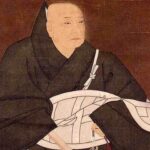

武田信虎/wikipediaより引用

妊婦の腹を裂いた等、信虎の悪行の数々は脚色されて伝わっていますが、実際のところ彼は飢饉に際して適切な処理を行えませんでした。

そのため信虎への厳しい世論は高まっており、晴信はそれに乗じてクーデターを成し遂げたわけです。

百姓の期待を背景にした政権交代劇は、子が親を追い落とす悪事としてではなく、若い当主による世直しとして、領国の百姓から歓迎されたのでした。

一揆、そして逃散

もっと直接的な手段で不満を訴えることもできます。

一揆、そして逃散です。

不作の場合、百姓は年貢の減免を要求しました。それが通らないと「逃散」、つまりは山などへ逃げ込み、年貢納入や農地を放棄してしまうわけです。

厳しい飢饉と戦乱の中、日本中どこの国でも耕す者のいない荒れ果てた地がありました。

こうした土地を眠らせておくと、そこから収穫できるはずの農作物も手に入らず、年貢もおさめられない。結果的に大名にとっては損となるわけです。

「逃散」とはそれを見越した百姓側のストライキでした。

タフでなければ生きていけない。

単なる可哀想な存在でもない。

戦国時代の百姓たちは、知恵をしぼり、時に領主にも渡り合いながら、厳しい時代を生き抜いていたのです。

戦国大名だけでなく、彼らから学べることも多い気がしてなりません。

あわせて読みたい関連記事

-

戦国時代は恐怖のリアル北斗の拳ワールド 食料を奪い人身売買も日常だった

続きを見る

-

戦国大名を苦しめた「一向一揆」10の事例~原因となったのは宗教か権力者か

続きを見る

-

山城の国一揆|国衆たち“三十六人衆”が蜂起 畠山軍を山城から追い出す

続きを見る

-

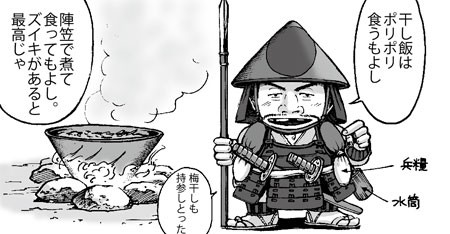

戦国時代のミリメシ事情 兵士たちは何を食ってた?ご馳走は「縄」です

続きを見る

-

100年にわたり戦国大名を排除し続けた加賀一向一揆~柴田勝家と対峙した結果は?

続きを見る

【参考文献】

黒田基樹『百姓から見た戦国大名 (ちくま新書)』(→amazon)