こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

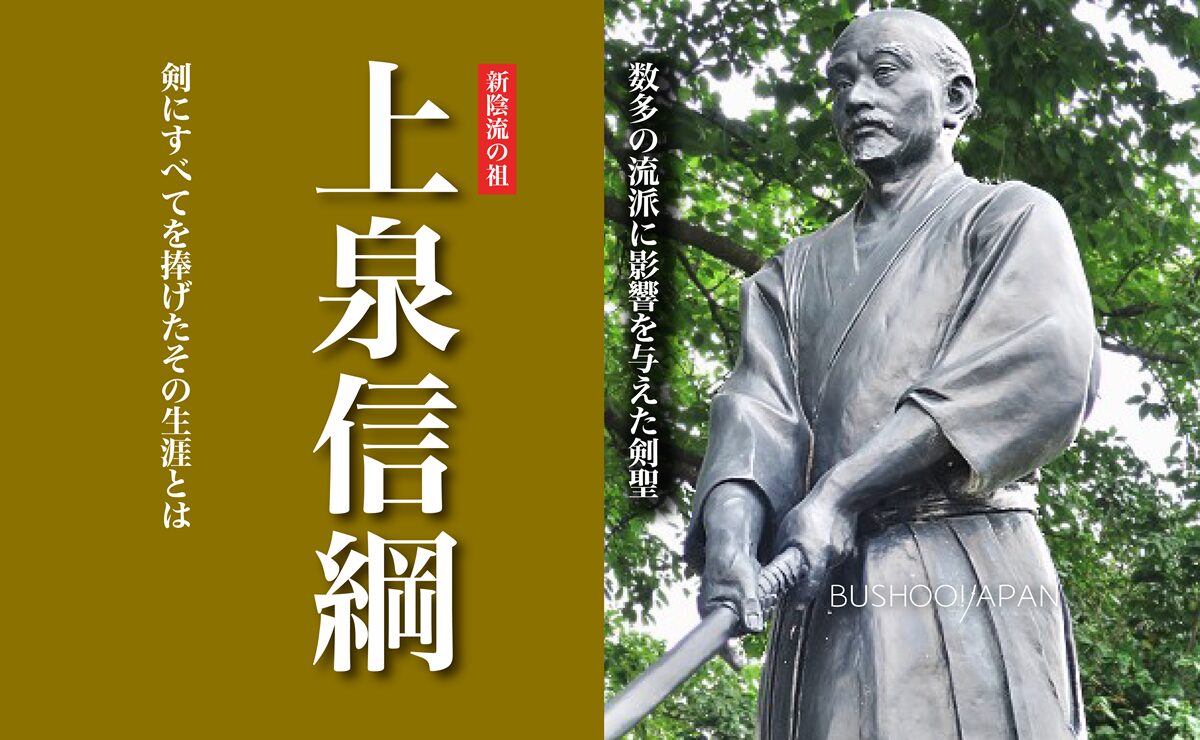

【上泉信綱の生涯】

をクリックお願いします。

柳生の他にもズラリと並ぶ著名な門弟たち

上洛して(京都に出て)剣術家として生きよう――。

そう決意した信綱は、伊勢の北畠具教を訪ねました。

北畠具教/wikipediaより引用

名門一族として知られる北畠具教ですが、同時に剣術家として知られており、これまた剣豪として著名な塚原卜伝から【一之太刀】を習得しております。

北畠の館「太の御所」には多くの武芸者が集まっており、信綱が柳生宗厳と知遇を得るのもこの場所でした。

というかお互い剣術家らしく3日間も仕相(しあい)をしております。

後に竹刀(蟇肌撓・ひきはだしない)を発明する信綱ですが、このときは木刀が使われていたのでしょうか。

結果は、上泉信綱の完勝――こうした経緯を経て、柳生が信綱の新陰流を学ぶに至ります。

では他に弟子は?

というと、これが非常に多くいたとも考えられ、以下のような門弟がずらり。

・疋田豊五郎(疋田陰流)

・神後伊豆守(神後流)

・上泉秀胤(上泉軍法)

・上泉主水正(会津一刀流)

・宝蔵院胤舜(宝蔵院流槍術)

・奥山休賀斎(神影流)

・丸目蔵人佐(タイ捨流)

・駒川太郎左衛門(駒川改心流)

・松田織部之助(松田新陰流)

・狭川甲斐守(狭川新陰流)

漫画やゲームにも登場するメンツばかり揃っていて凄まじいですね。

そう考えると、上泉信綱はやはり実質的な剣術の始祖と言って差し支えないかもしれません。

『言継卿記』に幾度も登場 その記録とは?

彼の名は同時代の人間にはよく知られていたようで、これまた剣豪将軍として名高い足利義輝に講義をしたという記録もあります。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

一番よく出てくるのは、意外にも山科言継(やましなときつぐ)という公家の日記『言継卿記(ときつぐきょうき)』です。

この人、公家にしてはかなりアグレッシブというかイレギュラーというか、この時代に仕事でとはいえ自ら尾張まで行って織田信秀(信長のトーチャン)と親睦を深めたり、京では庶民と一緒に風呂に入ったりとなかなか面白い人です。

ついでに、気に入った人とはとことん付き合う質だったのか。

信綱の名前はなんと三十回以上も日記に出てくるようで、いくらなんでも好きすぎです。

まるで吉田兼見と明智光秀のような関係ですね。

※『兼見卿記』という日記に、光秀の名前が何度も出てきております

この言継卿記に信綱が初めて出てくるのは永禄十二年(1569年)のこと。

長野家が滅亡して、上野国を出てから3年後ですね。

どうやら信綱がお寺に出かけるとき、言継にお供をしてもらうとか、そんな関係だったようです。

公家の面々に剣術を披露することなどもありました。

※続きは【次のページへ】をclick!