天正九年(1581年)10月25日、鳥取城の城主だった吉川経家が、城内にいた兵と民の無事と引き換えに切腹をしました。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)による徹底的な兵糧攻めで、城の中は餓死者多発。

戦国ファンにはお馴染み【鳥取城の渇え殺し】と呼ばれる戦いの結末ですね。

以前、この城に籠り、餓死寸前となった住民のイメージイラスト【かつ江さん】で有名になったのを覚えていらっしゃるでしょうか。

幻となった鳥取城のかつ江さん

作者は「鳥取城の悲劇を後世に伝えるため」として描いたという素晴らしい志でしたが、残念ながらR15的な理由で不採用になったものです。

個人的には良い試みだと思ったんですけど……。

この手の秀吉の苛烈な行為についてはなぜか伏せられる傾向がありますので、一体かつ江さんがなぜあのデザインになったのか、城主・吉川経家の動向と共に見ていきましょう。

信長の命で秀吉が実施した大規模兵糧攻め

当時の織田家中では、秀吉が中国地方の攻略担当。

鳥取城攻めは、織田信長の命で行われたものでした。

備中(現・岡山県)あたりまでは、ほぼほぼ順調でしたが、さすがに西国の雄・毛利家となれば話は別。

毛利領に入ったあたりから、秀吉は大規模かつ奇抜な攻め方をし始めます。

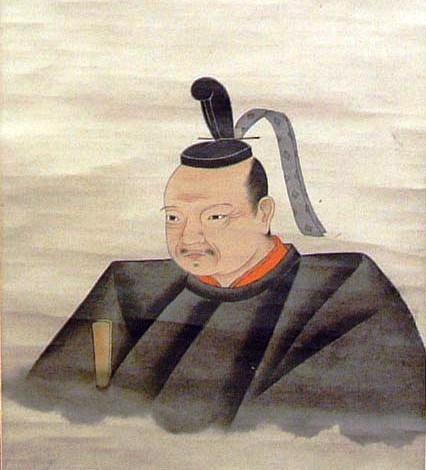

豊臣秀吉/wikipediaより引用

それが”三木の干し殺し”や”高松城の水攻め”、そして本稿で取り扱う”鳥取の飢え殺し”です。

この三つ、大まかに言えばどれも兵糧攻めということになるのですが、秀吉vs毛利家の場合、攻守共に武将たちの根性がハンパなかったために大惨劇に陥りました。

秀吉がかけたものはお金・物資と時間、労働力。

毛利家が払ったものは城兵及び逃げ込んだ領民、さらに城主(毛利家の武将)たちの命でした。

石見吉川氏の吉川経家

当時の鳥取城の主は、吉川経家(つねいえ)と言います。

名前通り吉川家の一員ですが、吉川元春の吉川家とは流れが別です。

毛利家を支え勇将として名高い吉川元春/wikipediaより引用

お父さんの代で石見吉川氏の養子に入り、経家は主に尼子家との戦いで活躍したことがあり、信頼されていました。

以前の鳥取城主・山名豊国は

「秀吉さんに降伏します!」(超訳)

と言い出して一度は開城しながら、後に家臣に追い出されので、その後を任せられそうな人物として抜擢されたのが経家だったのです。

経家は鳥取城へ入ると、まず領民の保護兼人員補充のため、付近の農民を城へ入れました。

平時であれば兵と家臣たちを合わせて2000人規模の城に(当時は1,400人前後とも)、倍の4,000人がいたといわれています。

事前に買い占められた兵糧

いつもより人数が多いのですから、当然食料も倍必要です。

そこで付近の農家商家へ米を買いに行かせましたが、時既に遅し。

はじめから兵糧攻めする気満々だった秀吉そして黒田官兵衛によって、既に近隣の米は買い占められた後でした。

黒田官兵衛/wikipediaより引用

同年6月頃のことです。

これを知った経家は陸海両方から兵糧を入れるための手立てを講じますが、ネズミ一匹通さないほどの包囲網を秀吉軍に敷かれてしまうのです。

命がけで兵糧の運搬に挑む毛利。

そして尽く失敗すると、元々1か月分しかなかった食料はあっという間に尽き、やむを得ず家畜や雑草まで食べ、9月に入ると餓死者が続出し始めました。

ここからはもう地獄絵図としか言いようのない有様です。

いつもだったらその手の描写は省くのですが、かつ江さんが何を訴えたかったのかをご理解いただくため、今回はあえて詳細を書かせていただきます。

苦手な方は飛ばしてくださいね。

※続きは【次のページへ】をclick!