こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【池田恒興の生涯】

をクリックお願いします。

武田に備えて小里城をあずかり

【三方ヶ原の戦い】で徳川家康を完膚なきまで打ち破るなど。

西上作戦を敢行していたはずの武田信玄が急に進軍を止め、天正元年(1573年)に亡くなると、次に武田家の当主となったのがご存知、武田勝頼です。

武田勝頼/wikipediaより引用

信玄は今際の際に「ワシの死を三年間隠せ」と遺言したとされますが、実際は隠しきれるはずもありません。

足利義昭が主導していた【信長包囲網】の最大勢力であり、徳川家を苦しめてきた信玄がいなくなる――そんな大転機を迎えて、信長と家康は俄然動きやすくなりました。

信長が、包囲網の手動者であった足利義昭を追放し、さらには浅井・朝倉を滅ぼして当面の憂いを解消すると、家康は武田方の奥平家を調略して味方につけ、武田家の勢力を弱めにかかります。

もちろん、勝頼も黙ってはいません。

東美濃の明知城や遠江の高天神城など、織田・徳川領へ接する地域の城を攻め落とします。

明知城については信長・信忠父子が援軍に向かっていたものの間に合わず、そのため周辺の小里城に池田恒興が置かれ、さらには高野城に河尻秀隆も配置されるなどして、武田家への備えを固めていました。

このあたりのことも、信長公記で触れられています(以下に詳細記事がございます)。

-

勝頼に包囲されたもう一つの明智城|信長公記第107話

続きを見る

武田との対立が激化する一方、信長には頭の痛い勢力がいました。

長島一向一揆です。

自国・尾張の喉元に刃を突きつけるようにして、隣国・伊勢から織田勢を刺激してくる長島。

元亀元年以降、織田軍は2度にわたって辛酸を嘗めさせられていて、信長の親族や西美濃三人衆の一人である氏家卜全など多くの犠牲者も出していました。

それだけに天正2年(1574年)7月に始まった【第三次長島攻め】は、もう二度と失敗は許されないところ。

当然、池田恒興も参戦し、このときは信長の嫡子・織田信忠の指揮下で動ことになります。森長可も信忠軍に加わっていました。

森長可/wikipediaより引用

しかし、守備側の一向一揆勢も壮絶な覚悟です。

織田軍は、死を厭わないような彼らの反撃に遭い、信長の親族や重臣たちなどが犠牲となり、ついに信長は長島本願寺ごと一揆衆を焼く!という殲滅作戦を強行します。

恒興がこのとき何をしていたのか?

詳細は記録されていませんが、信長の乳兄弟である恒興にとって織田家一門や重臣らの被害は心中穏やかではなかったことでしょう。

佐々成政の息子・松千代丸も討死にしており、成政と同い年の恒興は、同じ親としても何か感じるものがあったかもしれません。

村重の謀反

武田との争いを続けながらも西への勢力拡大を進めていた織田信長。

池田恒興は東美濃を離れて近畿方面を担当することになりました。

そこで起きたのた天正6年(1578年)に始まった荒木村重の謀反劇です。

荒木村重/wikipediaより引用

恒興は、池田元助と池田輝政という二人の息子を引き連れ出陣し、村重が逃げた先の花隈城でも、三人それぞれが活躍したと記録されています。

花隈城を攻略し、荒木の残党を始末すると、恒興は村重の旧領である摂津を与えられました。

広さとしては一国まるごとではなかったようですが、摂津における軍事的な指揮権は恒興にあったたようで、この後、高山右近などが指揮下に入っています。

着実に勢力を拡大させていく恒興。

しかし信長と歳が近いということは、自らも息子への世代交代を意識せねばならない時期でもあります。

だからでしょうか。天正10年(1582年)3月の甲州征伐では、元助・輝政ら二人の息子を出陣させ、自らは摂津の留守番役を務めています。

あるいは恒興は、明智光秀と共に羽柴秀吉への援軍として、中国地方へ出陣する予定もあったようです。

明智光秀/wikipediaより引用

このまま順当にいけば、

織田信長

|

池田恒興

という乳兄弟のラインは、

織田信忠

|

池田元助・池田輝政

というように両家が世代交代しても続いたことでしょう。

他にも、前述のとおり恒興の娘(せん)は、同じく信長の信頼厚い森家の森長可に嫁いでいましたので、重臣同士の繋がりもガッチリ。

恒興には他にも子供が多くいましたので、彼らが育てばさらに層が厚くなっていたはず。

織田政権では盤石のポジションだったでしょう。

しかし……。

そんな矢先の天正10年(1582年)6月2日、戦国史を一変させる重大事件が勃発します。

本能寺の変です。

清州会議

信長とは深い繋がりがあり、織田家の中心人物でもあった池田恒興。

本能寺の変の一報を聞くと、直ちに羽柴秀吉(豊臣秀吉)と合流して【山崎の戦い】に臨んでいます。

摂津は、秀吉が毛利攻めから京へ戻ってくるまでの通り道にあり、池田軍との連携は羽柴軍にとっても欠かせなかったことでしょう。

結果、山崎の戦いでは明智光秀を相手に快勝します。

「山崎合戦之地」の石碑(天王山/京都府乙訓郡大山崎町)

その後の恒興は、明智軍の残党狩りには加わらず、領内を落ち着かせるため動いていたようです。

そして迎えた天正10年(1582年)6月27日の清州会議――今後の織田家をどう運営すべきか?

・織田信雄

・織田信孝

・羽柴秀吉

・柴田勝家

・丹羽長秀

・池田恒興

織田家の二名と重臣の四名で進められたこの会議。

恒興は、織田家の内政に携わりながら、京都や大坂の施政などを担当する役割が与えられます。

そのため織田領の再分配では摂津や兵庫に合計12万石を与えられ、父子三人で分担することになりました。

・池田恒興→大坂

・池田元助→伊丹

・池田輝政→尼崎

一見すると、当初から秀吉サイドにいるように見えるこの池田家。

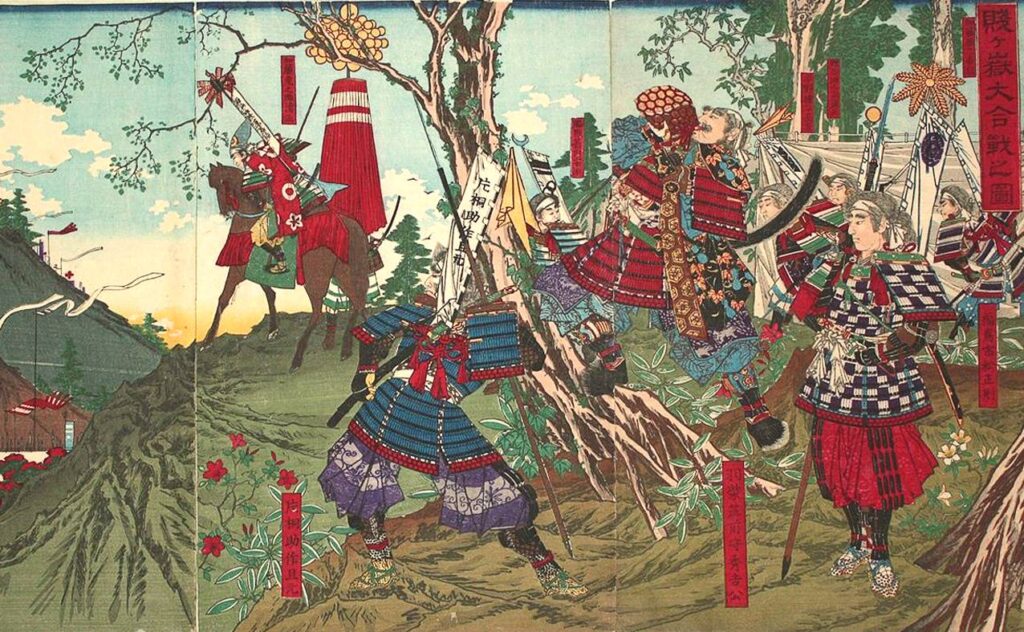

天正11年(1583年)に始まった柴田勝家vs豊臣秀吉の【賤ヶ岳の戦い】には参加していません。

『賤ヶ嶽大合戦の図』(歌川豊宣)/wikipediaより引用

柴田勝家と織田信孝が秀吉に敗れると、その領地である美濃のうち13万石は池田家に与えられます。

このときも池田家は父子で分かれ、恒興が大垣城、元助が岐阜城に入りました。

※続きは【次のページへ】をclick!