元和9年(1623年)5月16日は本因坊算砂(ほんいんぼう さんさ)の命日です。

チラッとならばこの名前を聞いたことがある――という方も多いでしょうか。

囲碁の名人として知られ、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑とも打ったことがあり、現代ではタイトル戦の名前にもなっている。

400年の時を超えて一棋士の名が残されているのですから、「どれだけ強かったのだろう?」と思われるところでもあります。

あるいはどんな経緯で三英傑と打ったのか、という点も興味が尽きないですかね。

本因坊算砂/wikipediaより引用

本記事で、本因坊算砂の事績を振り返ってみましょう。

三英傑と縁の深い碁打ち・本因坊算砂

本因坊算砂の幼い頃の名は加納与三郎でした。

若いうちに出家して、当初は「日海」と名乗り、仏教上の師匠は久遠院(現・寂光寺)を開いた日淵(にちえん)です。

日海(算砂)にとって日淵はおじにあたり、出家もその縁で進めたのでしょう。

住まいとなった寂光寺の塔頭の一つが「本因坊」だったため、彼の呼び名も後年、ここから取られました。

寂光寺(京都市左京区)/wikipediaより引用

実は、おじの日淵は、信長の生涯を著した『信長公記』にも登場しています。

法華宗と浄土宗が互いの教義こそ正しい!と主張しあった【安土宗論】の節に名前だけ出ているんですね。

◆天正7年(1579年)安土宗論

法華宗

vs

浄土宗

寂光寺は法華宗で、宗論の結果、勝利したのは浄土宗でした。

敗れた法華宗側は信長から

織田信長/wikipediaより引用

キツく言われてしまいます。

「お前たちは口が達者だから、後日『宗論で負けた』とは言わないだろう。ならば浄土宗の弟子になるか、今後は他宗を誹謗しない旨の誓約書を出すか選べ」

結局、法華宗は誓約書を提出し、なかなか格好の悪いオチで終わっています。

時は、天正七年(1579年)5月のことであり、算砂が20歳になった頃の話。

当時から日淵に「碁を自由にやって良い」と言われ、堺の仙也という人に学んでいたため、宗論には関心がなかったかもしれません。

この頃から、囲碁だけでなく将棋の名手としても名を知られていたそうです。

他の人とは圧倒的に異なる、盤上の勝ち筋が見えたのでしょうね。

信長が「名人」の名付け親?

安土宗論の前年、天正六年(1578年)のことです。

算砂の噂を聞いた信長が、囲碁の対局を実現させ、このとき算砂のことを「名人」と呼んだのが「名人号」の始まりともされます。

しかし確定はしていません。

鎌倉時代、すでに「名人」という言葉が存在していて、「算砂が発祥とは言えない」という見方があるだけでなく、そもそも信長との対局が「後世の創作だった」という説もあるのです。

仮に信長による「名人の話」が創作だとしても、碁を嗜んでいたというのは史実だった気もします。

安土宗論のときに算砂の噂を聞き「後日、碁の相手をするよう呼んだ」という繋がりでしたら十分にありえそうですよね。

世間では、

信長=宗教は弾圧

というイメージも根強いですが、実際は宗教と武力が結びつくことや破戒僧を敵視するだけで、真面目な聖職者や寺社にはごく普通に接しています。

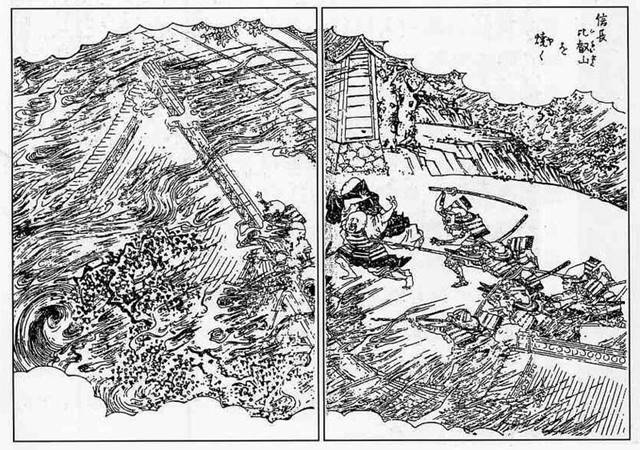

絵本太閤記に描かれた比叡山焼き討ちの様子/wikipediaより引用

わざわざ宗論という面倒な方法で解決を試みたのも

「ウチの家中にも法華宗徒がたくさんいるから、公平に決着せよ」

という理由からでした。

信長と算砂の交流エピソード

信長が本因坊算砂と対局した――仮にこれが創作でないとして、頭に浮かんでくる人物がいます。

嫡子の織田信忠です。

当時の算砂はまだ20歳を過ぎたばかりで、信忠(弘治三年=1557年生まれ)とも同世代。

となると「後に信忠の知恵袋になりそうな人物」とか「囲碁の先生兼気晴らし相手」として呼んだ可能性もゼロではないと思えます。

というのも、この頃の信忠は能に熱狂しており、天正八年(1580年)には、見かねた信長が能道具を取り上げるほどでした。

能の代わりに囲碁ということで、名手の本因坊算砂を呼び寄せたという流れです。

もちろんこれは記録にはありませんが、武将が碁や将棋を嗜むのはごくありふれたことでもあり、わざわざ書き残す必要性も無かったという事情もありえそうです。

同様に創作の可能性が強いものの、信長と算砂に交流があったとする逸話が複数あります。

・本能寺の変前夜、本因坊算砂がとある人と対局した際、滅多に成立しない”三コウ”という状況になったため「三コウは不吉の前兆」とみなされるようになった

・本能寺の変の後、算砂が信長の首を探し出して西山本門寺(現・静岡県富士宮市)に埋め、かたわらにヒイラギを植えて弔った

算砂と信長の間に全く接点がなかったら、こうした話も作られないのでは?

※続きは【次のページへ】をclick!