こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【松前慶広(蠣崎慶広)の生涯】

をクリックお願いします。

奥州仕置と秀吉への接近

翌天正十八年(1590年)2月、松前慶広は同月23日付けで出された豊臣秀吉の朱印状により、知行を安堵されました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

この年の9月、安東実季が上洛の途についたことを知った慶広は、自身も上洛を決意。

奥州仕置のため東北に出向いていた前田利家や大谷吉継などに会い、情報を集め、実季と合流して12月16日に京都へ到着します。

秀吉に謁見できたのは同年12月29日のことでした。

蝦夷地について色々と質問された慶広は、そのまま天正十九年の正月を京都で迎え、しばらく滞在を続けます。

その間に里村紹巴の連歌会に参加し、そのまま弟子入りしたそうですので「外交には歌も重要だ」と感じていたのでしょう。

松前に戻ったのは3月末のことです。

事の次第を聞いた父の蠣崎季広は、息子を拝みながらこう言ったとされます。

「我が家は自分の代までは安東氏の家臣だったが、貴殿は関白様の直臣になった」

しかし慶広は、まだやり残しがあると感じていました。

秀吉との面会は悪い印象ではなかったものの「蝦夷地を与える」という明確な約束までは漕ぎ着けていなかったからです。

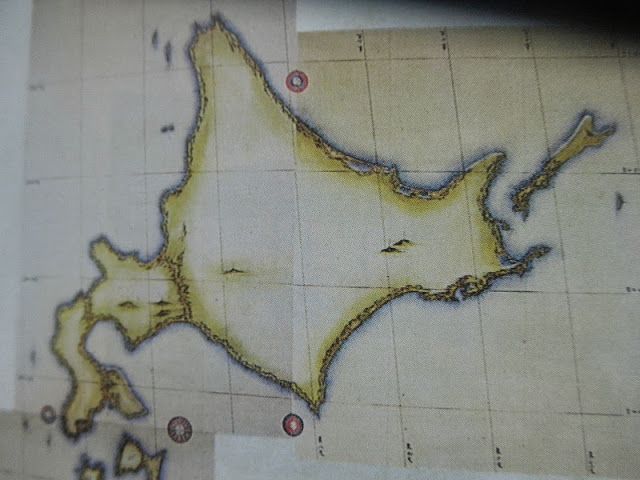

江戸時代に作成された伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』の蝦夷地/wikipediaより引用

九戸政実の乱を利用して

どうすれば蝦夷地の権益を確保できるか――頭を悩ませる松前慶広に絶好のチャンスが訪れます。

九戸政実の乱です。

「くのへ まさざね」と読み、南部氏の一族であった九戸政実が天正19年(1591年)、九戸城を拠点に蜂起。

周辺の拠点に攻めかかったため、南部氏も慌てて鎮圧に取り掛かりますが、強兵を率いる九戸政実を相手に単独では苦戦を強いられてしまいます。

そんな様子を察知した慶広は「この調子であれば上方から討伐軍が来るから、我が軍でも武功を立て、褒美をいただこう!」と決意、アイヌの協力を募り、軍備を進めていると、案の定、秀吉から討伐軍への参加命令が届きました。

慶広軍、出陣――。

アイヌ部隊が放つ毒矢は、九戸軍だけでなく上方軍にも強い印象を残したようですが、彼らは何も蠣崎氏の家臣になったわけではりません。

傭兵のような感じで、あくまで一時的な協力です。

とはいえ、この頃の蠣崎氏が、アイヌたちとそうした取引ができるぐらいには交流を保っていたということでしょう。

乱が収まると、慶広はさっそく大坂へ向かって褒美の件を交渉しようとしました。

しかしときは文禄元年(1592年)、秀吉はそれどころじゃなく、【文禄の役】を督戦するため肥前の名護屋(佐賀県唐津市)へ出陣しています。

慶広はどうするのか?と思いきや、迷わず名護屋へ向かいました。

そして文禄二年(1593年)1月2日に秀吉と謁見が叶い、慶広の目的だった権利はほぼ認められることとなります。

・蠣崎領は遠方なので、上洛は5年か7年に一度で良い

・蠣崎氏にアイヌとの交易独占を認める

秀吉との謁見を済ませた後は、そのまま名護屋で徳川家康にも会う機会に恵まれました。

松前慶広にとっては非常に重要な会見の場であり、ある“仕掛け”を持ってその場に臨みました。

蝦夷地のことは慶広に任せよう

松前慶広の仕掛けとは「唐衣」(サンタンチミプ)という衣服です。

以下の写真をご覧の通り、

蝦夷錦/wikipediaより引用

色彩豊かなデザインの衣服(蝦夷錦で作った衣服・清朝官服)で、実は珍しもの好きの家康にドンピシャ。

かなり強い興味を示したようで、慶広は「ご所望とあれば差し上げましょう」と、その場で唐衣を脱いだといいます。

家康は、慶広の咄嗟の対応力に感心したことでしょう。

蝦夷地へのこだわりは強いけれど、官位や領地に対する欲があまり見られない点についても、家康には好印象に映ったと思われます。

こうして十分すぎる外交成果を得た慶広は1月8日、再び秀吉に謁見すると、帰国を許してもらいました。

その際「急いで戻り、外敵に備えよ」と命じられたとか。

どうやら秀吉は「朝鮮と蝦夷は近所である」と考えていたらしく、「慶広の留守中に蝦夷が攻め込まれてはまずい」と考えたようです。

慶広としては適当に相槌を打っておいたのでしょう。

帰国途中では京都へ立ち寄り、師匠の里村紹巴に会って藤原定家の真筆とされる掛軸などを貰い、京都の観光を十分すぎるほど楽しんでいます。

里村紹巴/wikipediaより引用

慶広の大胆さと、秀吉の“老い”が垣間見えて、興味深いエピソードですよね。

※続きは【次のページへ】をclick!