こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【全国国衆ガイド】

をクリックお願いします。

武士として負けてはいない!

本書は『真田丸』考証の丸島和洋氏が甲信地域の執筆を担当。

国衆研究が『真田丸』にかなり反映されていることがよくわかります。

『真田丸』に登場する国衆の去就は、他の地域でもあてはまるものであり、本書片手にドラマを見るとより理解でき、またドラマを思い浮かべることで国衆のたどる命運もわかりやすくなります。

そこで甲信エリアを舞台に、国衆の行先を5パターンに分類してみましょう。

A:大名に成り上がる(真田信之)

B:大名家臣として存続(小山田茂誠)

C:他国衆との争いに敗北し滅亡(室賀正武)

D:従属大名滅亡に巻き込まれ、滅亡(春日信達)

E:豊臣政権に認められず滅亡

従来取り上げられるのはせいぜいAかBまでで、CやDパターンは「時代が読めない残念な人もいたんだね」で終わりとなったはずです。

そこを『真田丸』では掘り下げました。

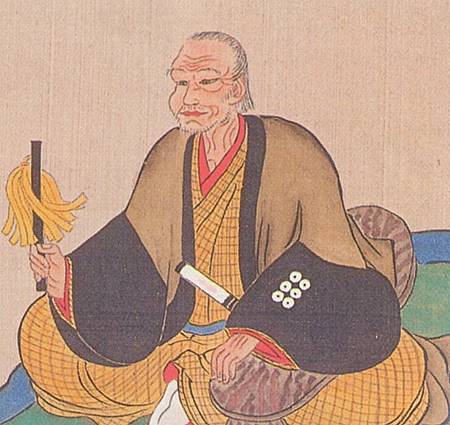

中でも室賀正武が真田昌幸に「武士として負けていると思ったことはない!」という台詞(第十一回)には誇りがこもっていました。

真田昌幸/wikipediaより引用

室賀正武が「黙れ小童!」の名台詞とともに有名となるとともに、室賀一族の墓所を訪れる人は増え、子孫も墓参しました。

このように、時代の流れに翻弄されて消えていった「国衆」がいたこと、彼らが決してのちに名を残した者たちと比べて劣っていたわけではないこと、それを示すことができた意義は大きいと思います。

室賀正武のような国衆はどこへ消えたのか?

自分にとってなじみ深い土地にもいるのではないか?

そう思ったとき、まさしく役に立つのが本書というわけです。

不如帰の声を聞かなかった者にも歴史あり

本書をめくり、さらにそこから調べることで、日本全国津々浦々に国衆がいたことが確認できるでしょう。

そして彼らのあとをたどると、風化して墓碑銘すら読めない墓、草木の覆われた城址、自治体の教育委員会が設置したさび付いた案内板といった、ひっそりとした史跡が見当たることもあるでしょう。

その瞬間、今まで気にもとめなかったようなそうした史跡に血が通うはずです。

時流に取り残された愚かな人々、『信長の野望』にすら出て来ない雑魚といった雑なくくりではなく、戦国の世を懸命に生きた人々の息吹が耳元をふっと通り抜けるように感じられます。

本書と『真田丸』は、国衆を研究してきた方々が育て上げて収穫までこぎつけた果実と言えるでしょう。

こうした小さな歴史の歩みまでたどることができることこそ、本当の意味で歴史の豊穣さといえるかもしれません。

敗者にも光をあて、天下取りの不如帰の声を聞かなかった者にも歴史はあった――。

そんな認識を新にする本書こそ、真の歴史好きに読んで欲しい一冊と言えるのではないでしょうか。

全部は読まずとも本棚に置き、旅行のお供のするのもおすすめです。

行き先の国衆に思いを馳せる旅は、きっと有意義なものとなるでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

伊達政宗の生涯|奥州の独眼竜と呼ばれた70年の事績を史実で振り返る

続きを見る

【参考】

大石泰史『全国国衆ガイド 戦国の‘‘地元の殿様’’たち (星海社新書)』(→amazon)