こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【氏家卜全(氏家直元)の生涯】

をクリックお願いします。

織田家の主要な合戦に従軍する

永禄十一年(1568年)。

信長が足利義昭を奉じて上洛の途についたときも、卜全を含めた美濃三人衆は動員されました。

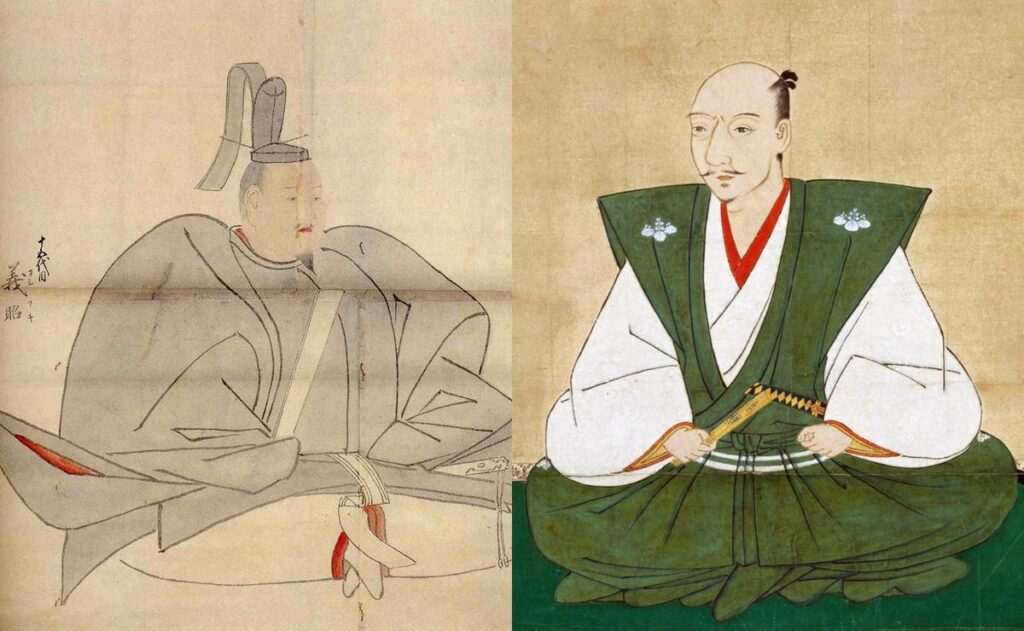

足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

美濃では有力者だったとはいえ、この時点での彼らは織田家にとっては新参者。忠誠や実力を試すために、先鋒として鉄砲玉扱いされてもおかしくないところです。

しかし、信長はそうしませんでした。

三人衆は皆「意外だ」と思ったそうですが、これでかえって忠誠心が強まったかもしれません。

以降、卜全は

・永禄十二年(1569年)【伊勢大河内城攻め】

・元亀元年(1570年)【姉川の戦い】

・元亀二年(1571年)【長島一向一揆】

などの戦に参加しています。

秀吉や信盛らと共に奮戦するも

【伊勢大河内城攻め】は、伊勢の国司だった北畠家を織田家の傘下に入れ、伊勢を手に入れるための戦でした。

この戦で織田方が勝利した結果、信長の次男・織田信雄が北畠家に婿養子入り。

織田信雄/wikipediaより引用

伊勢は織田家の勢力圏となります。

【大河内城攻め】は持久戦の期間が長かったこともあってか、卜全の活躍は記録されていません。

木下藤吉郎(羽柴秀吉)や佐久間信盛と同じく、城の西側に布陣していたことはわかっています。

翌年【姉川の戦い】では、信長のお馬廻り衆や守就・一鉄とともに、戦場の東側で浅井軍相手に奮戦しました。

その後、浅井氏の本拠・小谷城への足がかりとして、横山城攻めにも参加しています。

そして元亀二年の長島一向一揆が、卜全最後の戦となりました。

長島の撤退戦で殿(しんがり)を請負い……

長島一向一揆は、その本拠地・石山本願寺と同様、織田家が長期間に渡って悩まされた相手としてよく知られています。

根が同じ組織であり、どちらも自治能力を保持。

さらには信仰による団結力・兵数・物資とあらゆる条件が揃っていたのですから、無理のない話です。

長島一向一揆は大きく分けて三回ありますが、卜全が参加したのは最初の回でした。

このときはほんの小手調べといった感じで、織田軍は周辺の村に放火し、引き上げようとします。

しかし、敵の撤退は背後から攻める絶好のチャンス。

一揆勢は織田軍の撤退ルート上で、道が狭まっているところに弓と鉄砲を用いる兵を準備しました。

信長本隊・佐久間信盛隊は無事に引くことができましたが、卜全が所属していた柴田勝家隊は、一揆勢の追撃をモロに食らう形になってしまいます。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

勝家自身も負傷。

そこで卜全が殿(しんがり)の最後尾を受け持ちました。

※続きは【次のページへ】をclick!