マンガやゲームをはじめとした歴史コンテンツでは

【織田信長=怖い!】

という図式が多いものです。

実際は、寺社や朝廷を保護したり、家臣たちの裏切りも許したり。

かなりスウィートな性格も有しているのですが、それでも怖い印象が拭えないのは、敵対勢力の虐殺を徹底して行ったりしているからでしょう。

天正二年(1574年)9月29日に終結した【長島一向一揆】なんかは、まさにその一つ。

比叡山焼き討ちと同じく「老若男女を虐殺した」と『信長公記』にも記されています。

ただし、そこまで苛烈な扱いをしたのには、もちろんいくつもの理由があり、単に『気に入らないから、お前ら死ね』といったサイコパスな方でもありません。

信長は合計3回の長島攻めをしております。

三重県桑名市長島町にある願証寺「長島一向一揆の殉教之碑」/photo by 立花左近 wikipediaより引用

ポイントを絞って振り返ってみましょう。

長島一向一揆を放置できない理由とは?

まず一つめのポイントは地理的な問題。

長島は現在の三重県桑名市にありました。

木曽川、揖斐川、長良川の河口付近に拠点を作り、それは信長の本拠地・尾張のごく近所ですから、何が何でも治めておかねばならない一揆だったのです。

以下の地図をご覧ください。

赤い拠点が長島城で、黄色の拠点が織田方の小木江城(左)と清州城(右)です。

小木江城は、信長の弟である織田信興(のぶおき)が守っておりました。

隣接していてかなり緊張感のあるポジショニングですね。

二つめのポイントは、長島の一揆勢が決して”無抵抗”ではなかったことです。

文亀元年(1501年)、長島に願証寺という本願寺系のお寺ができて以降、その周辺の人々は宗教団体というより武装組織になっていました。

彼等は、信長が伊勢方面に勢力を広げると

「このまま黙ってたら、織田にやられるんじゃね?」

と考え、まだ信長がどうするとも示さないうちに、織田家の城を攻めたのです。

すでに大坂の石山本願寺が織田家との対決を始めており、そこからも「織田家を攻めよ」という指令が飛んでいました。

元亀元年(1570年)のことです。

浅井朝倉との戦闘で弟を助けられず

信長としては、ここが「長島をツブそう」と決意した瞬間だと思われます。

なんせ、このとき落とされた拠点には、信長の弟が守っていた小木江城(こきえじょう・愛知県愛西市)も含まれておりました。

前述のとおり織田信興が守っており、一揆勢に自害させられています。

-

なぜ信長の弟・織田信興は一揆勢に殺されたのか 長島一向一揆の幕開け

続きを見る

生年不祥なのでいくつ違いの兄弟だったかはわかりませんが(織田信秀の七男)、ずっと信長に従っていたそうなので信頼できる弟と思っていた可能性は高いでしょう。

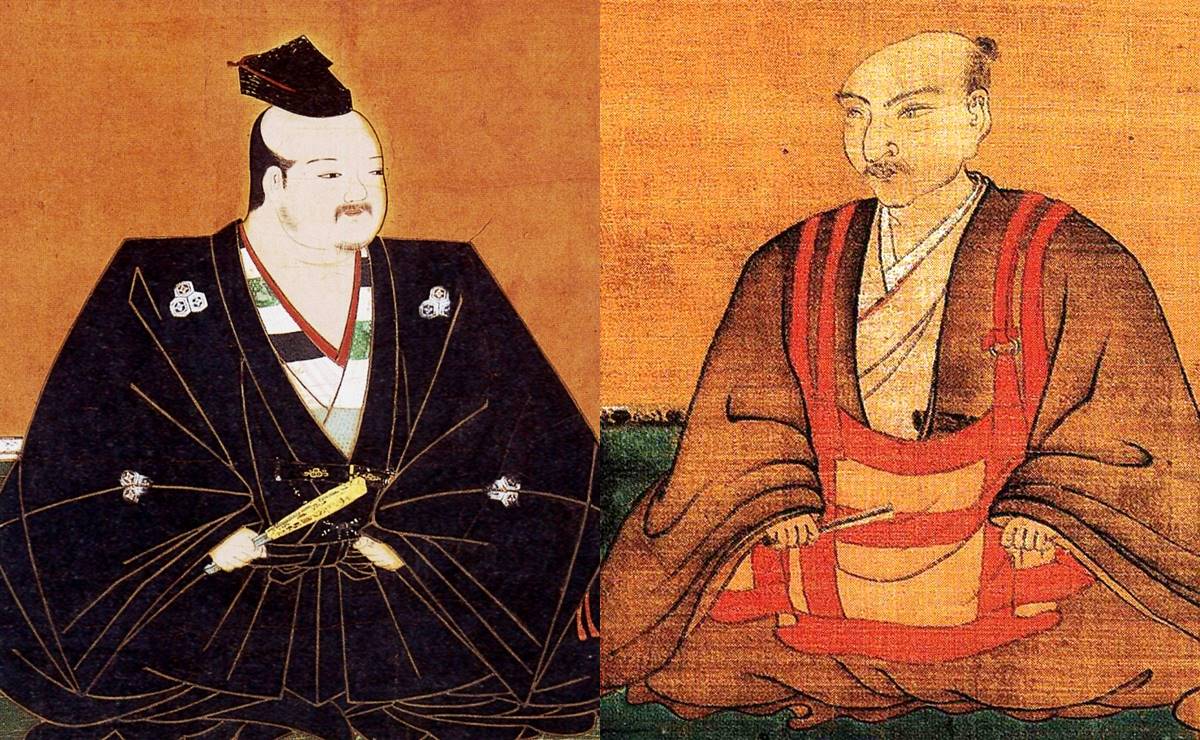

ちなみに当時の信長は、それどころじゃありませんでした。

というのも浅井・朝倉両家と交戦中【志賀の陣】で、自ら救援に行ったり誰かに向かわせる余裕がなかったのです。

浅井長政と朝倉義景/wikipediaより引用

義弟に裏切られた直後に実弟の自害ですから、さぞや歯噛みしたことでしょう。

勝家ケガで卜全が戦死 他にも犠牲者多数

かくして長島一向一揆勢との対決を決めた織田家。

最初の攻撃は元亀2年(1571年)5月でした。

柴田勝家と佐久間信盛を引き連れた織田勢2万が長島へ向かいましたが、中洲に散った敵の拠点を包囲することができず、ほとんど戦果を挙げられないまま撤退を余儀なくされました。

柴田勝家(左)と佐久間信盛/wikipediaより引用

このとき殿を務めたのが信長の信頼厚い柴田勝家です。

鬼柴田として恐れられる武将ですが、撤退戦の最後尾を受け持つのは、誰でも難しいもの。

ケガを負わされ、代わりに殿を受け持った氏家卜全(西美濃三人衆の一人)が討ち死にしてしまいます。

明らかに織田方の敗北でした。

それでも信長は諦めません。

二度目の対戦は天正元年(1573年)9月。

1573年と言えば、武田信玄が亡くなった年であります。

信長包囲網の中で最も強力かつ恐怖だったタンコブが消えると、信長は朝倉義景と浅井長政を次々に滅ぼし、後顧の憂いを取り去ります。

このときは直接長島へ出向くのではなく、伊勢の桑名郡や員弁郡に散っていた一向一揆勢の拠点を攻撃しました。

しかし兵を引き揚げるとき、敵襲に遭います。

山と川に挟まれた道で攻撃され、林新次郎(筆頭家老・林秀貞の跡継ぎ)が凄まじく奮戦するも戦死。

その与力で、弓の名手として知られた加藤次郎左衛門も討ち死にしてしまいます。

-

林秀貞の生涯|なぜ織田家の筆頭家老が信長に追放されたのか 最期は消息不明に

続きを見る

信長は無事に大垣城まで帰還できましたが、またもや煮え湯を飲まされたのでした。

織田軍オールスターで出向く!

もちろんこれで諦めるはずもありません。

武田、朝倉、浅井の驚異はなくなっており、長島一向一揆に対しても、その戦力をガッツリ注ぎ込めるというもの。

天正二年(1574年)7月の三回目の戦では、織田信長の生涯でも最大規模に近い人員を連れていきました。

いわゆる織田家オールスターといったところでしょうか。

一門である織田家の人々はもちろん、柴田勝家や佐久間信盛などの譜代、森長可や明智光秀など伸び盛りの武将たち、はたまた小姓からずっと仕えてきた前田利家など、いわば「総力を挙げて戦った」といっても過言ではありません。

前田利家/wikipediaより引用

ちょっとゲーム的な感覚になってしまいますが、このメンツとマトモに対峙できるのは武田信玄や上杉謙信、毛利元就、島津義久クラスの大名ではないでしょうか。

もちろん長島一向一揆勢も単なる民衆だけではなく武士階層も混ざった武装集団ですから、各所の出城にこもって徹底抗戦を続けました。

が、今度ばかりは、一揆勢も目論見が甘かったようです。

実はこのときの戦いで信長は、九鬼嘉隆の九鬼水軍ほか、尾張や伊勢の船団も引き連れ、海上封鎖にも余念がありませんでした。

十数箇所に渡る城砦のうち

・長島

・篠橋

・大鳥居

・屋長島

・中江

を包囲。

まず大鳥居砦・篠橋砦を陥落させると、その中にいた宗徒たちを他の三城へ駆け込ませ、そして兵糧攻めを始めたのです。

降伏を願い出る宗徒たちを虐殺

織田軍に囲まれて約1ヶ月半――。

ついに音を上げた長島城の一揆勢は、信長に降伏を申し出ます。

最初に落とした砦の宗徒を他の城へ逃げ込ませ、兵糧の消費を早めた信長の完勝でした。

信長は、一揆勢の降伏を赦し、長島城を明け渡すよう取り決めがされます。

もしかしたら一揆勢も「武士ではない」ということで、最初から赦されると考えていたのかもしれません。

しかし、そこで起きたのが長島城兵たちに対する虐殺でした。

信長は降伏の約束を破り、徹底的に攻撃をしかけたのです。

さらに城を包囲して兵糧攻めを行い、逃げ出す船は狙撃、断固として始末する姿勢を変えません。

それが仇となって一揆勢も捨て身の突撃を仕掛け、織田軍にもさらに1,000人前後の戦死者が出ます。

ここで庶兄の織田信広や弟の織田秀成、その他、従兄弟二人も命を落としました。そして……。

-

織田信広の生涯|なぜ謀反を画策した信長の庶兄は織田家で重用されたのか

続きを見る

焼け死んだ民衆は2万人とも

包囲戦でも、まだ一揆勢が折れない。

このままでは味方の犠牲も増えてしまう――。

業を煮やした信長は、これ以上の損失を防ぐためにも火攻めを選びました。

焼け死んだ民衆は2万人とも言われ、あたかも【魔王信長】を証明するようなエンディングを迎えています。

しかし、です。

篭城した時点で敵意があることは間違いありませんし、一揆勢も多くの織田勢を殺しております。

いわば普通の合戦であり、信長だけが一方的に悪いわけではないのでは……?

そもそも逃げるのであれば、第一回・第二回から第三回目までの間にいくらでも機会はありました。

信長が当初どうするつもりでいたのか?

やはり当人に聞く他ありませんが、美濃を攻略したときに「斉藤龍興が長島に逃げ込んだ」という情報を聞いても、すぐさま攻め込むようなことはしておりません。

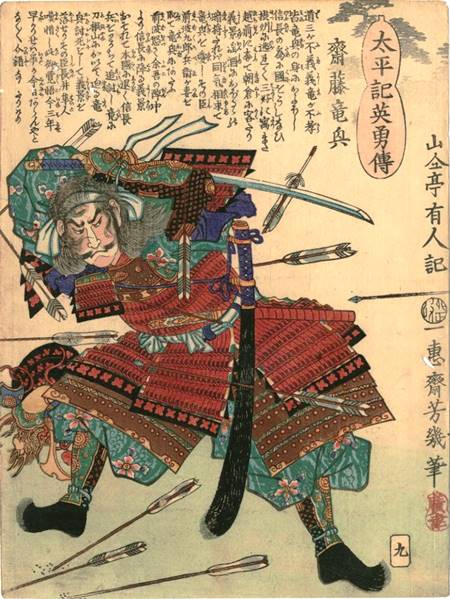

斎藤龍興・浮世絵(落合芳幾画)/wikipediaより引用

ゆえに、最初から手厳しく対応する気ではなかったと考える方が自然でしょう。

それが浅井・朝倉と同時進行とはいえ、四年も手こずった上、せっかくまとまってきていた一門の人間を何人も失い、数多の兵まで犠牲になったとなれば無理はないのでは……。

まぁ「事情があっても、何万人も殺させたのは事実!やっぱりひどい!!」と言われればそれまでですけど。

それでも多くの肉親を討たれて、天下統一の計画も台無しになりかけた気持ちも少しは加味すべきでは……と個人的には思います。

当時の常識は現代の非常識であり、その逆もまた然りですしね。

あわせて読みたい関連記事

-

越前一向一揆の鎮圧~信長自ら指揮した戦術とは|信長公記第125話

続きを見る

-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名

続きを見る

-

志賀の陣と宇佐山城の戦いで信長再び窮地|信長公記第74話

続きを見る

-

佐久間信盛の生涯|なぜ織田家の重臣は信長に追放されたのか?退き佐久間の末路

続きを見る

参考文献

- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)

出版社: 吉川弘文館(国史大辞典公式案内ページ) - 太田牛一/中川太古(現代語訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫)』(KADOKAWA, 2009年6月, ISBN-13: 978-4046000017)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線(歴史新書y 49)』(洋泉社, 2010年7月, ISBN-13: 978-4862486165)

出版社: 国立国会図書館サーチ |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで(中公新書)』(中央公論新社, 2002年12月, ISBN-13: 978-4121016379)

出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち』(中公新書ラクレ, 2012年10月, ISBN-13: 978-4121504210)

出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(吉川弘文館, 1995年11月, ISBN-13: 978-4642027410)

出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4642013444)

出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ