こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【島津義久の生涯】

をクリックお願いします。

耳川の戦い

当時、九州において最大の勢力を有していたのは、島津ではなく大友だったのではないでしょうか。

現代でもその名をよく知られている立花道雪(宗茂の岳父)や高橋紹運(立花宗茂の実父)らを有し、九州ではなく毛利氏と抗争を繰り広げていました。

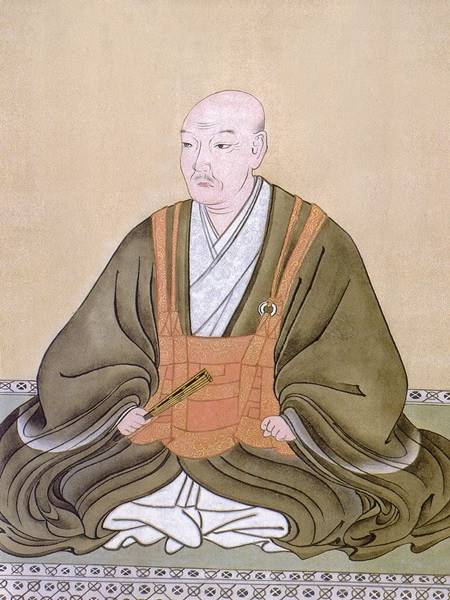

立花道雪/wikipediaより引用

しかし、その大友も、膨張していく龍造寺の勢いに押されはじめ、しだいに衰退の傾向へ。

そんなタイミングで伊東家が庇護を求めてきたということもあり、暗黙の同盟関係が保たれていた島津を攻める良いキッカケだと思ったかもしれません。

かくして大友家当主の大友宗麟(義鎮)は行動に移します。

3万とも4万ともされる大軍を率いて日向へ侵攻、彼らは自陣営の伊東残党に道案内や調略を行なわせながら、島津に屈した国衆たちを調略していきました。

大友宗麟こと大友義鎮/wikipediaより引用

戦の展開そのものとしては数で勝る大友が優勢です。

しかし、大友軍が日向に入国すると島津側も反撃の策を講じます。

義久が2万余の兵を率いて奇襲をかけると、両軍はそのまま高城川を挟んで対峙。

兵力で勝っていた大友軍ですが、あろうことか総大将の大友宗麟が不在であり、統率力は低く攻撃も散発的だったと伝わります。

兵力差を鑑みて油断していたのでしょう。

逆転劇とは得てしてこのようなタイミングで起きるもので、島津におびき出された大友軍は奇襲によって囲まれ瞬く間に壊滅、島津方は歴史的大勝を治めるのでした。

決死隊の寡兵で敵を誘い、それを取り囲んで殲滅する島津お得意の戦法【釣り野伏せ】が炸裂したのです。

この【耳川の戦い】により大友方は主要な家臣を立て続けに失い、ダメージは甚大。

日向から撤退を余儀なくされるだけでなく、大友家の凋落は歯止めが利かなくなり、彼らは豊臣秀吉の襲来を待たなければなりません。

沖田畷の戦い

大友を打倒しイケイケの島津は、続いて中部~北部九州にも手を伸ばしていきました。

天正9年(1581年)に肥後の相良氏を服属させると、急伸する龍造寺隆信の圧力に耐えかねていた有馬晴信が家久や義弘に対して救援を申し出てきました。

龍造寺隆信/Wikipediaより引用

この依頼を受け入れた島津家は、島津家久を総大将とした龍造寺攻略軍を編成します。

しかし、その兵力はわずか5千余。

対する龍造寺軍は2万を超える大軍であり、非常に厳しい局面であります。

こうして天正12年(1584年)に始まった【沖田畷の戦い】。

島津軍は、狭い小道に龍造寺軍をおびき寄せ、おそらく慢心していたであろう龍造寺軍を一網打尽に打ち破るのです。

しかも、大将首である龍造寺隆信を討ち果たすだけでなく、多数の家臣を討ちとると、戦の流れを見届けていた龍造寺配下の国衆が一斉に島津への服属を申し出てきました。

大友家・竜造寺家・島津家という三国志状態だった九州は、島津の一強状態へ。

残存していた大友氏の勢力を滅亡させれば九州の完全統一がなる――そんな矢先に介入してきたのが「都の猿」でした。

秀吉介入

義久は、天正12年(1584年)に肥後を完全に平定すると、いよいよ残すは大友との直接対決でした。

存亡の危機に瀕していた大友氏は、なりふり構わず豊臣秀吉に救援を要請。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

要請に応じた秀吉は、ひとまず義久に対し、大友との和議を勧める書状を届けます。

しかし、この要請に対して義久はとんでもなく失礼な返答をするのです。

「本来関白殿からの書状とあれば、礼節に則ったお返事をするのが筋でしょう。

しかし、羽柴殿は卑しく低い身分の出ですからね(笑)。

一方で私は頼朝公以来の名家出身です。

その私があなた程度の男を関白として扱っては笑われてしまいますよ。

全く、こんな男を関白に任じるとは……帝も落ちたものですね。

あ、書状のほうは一応細川幽斎殿のほうに送っておきますんで、これで失礼ありませんよね?」

まるで徳川家康を激怒させた直江兼続の『直江状』のような挑発っぷり。

天下人なんて知らんがなとばかりに天正14年(1586年)、大友の支配下にあった筑前・筑後へ攻め込みます。

島津が圧倒的な勢いで軍を進めると、大友に残されたのは高橋紹運の岩屋城と立花道雪の立花城など数か所。

島津方は勢いそのままに岩屋城を攻め落としますが、大軍を動員したにもかかわらず高橋紹運らの激しい抵抗に遭ってしまい、結果的にこの大苦戦は九州統一を果たせなかった遠因にもなりました。

※続きは【次のページへ】をclick!