天正3年(1575年)5月21日は【長篠の戦い】が起きた日です。

一般的には「鉄砲の三段撃ち」で知られているこの合戦。

そもそもは武田軍に包囲された長篠城の籠城戦から始まっており、戦国ファンの皆様には「鳥居強右衛門(とりいすねえもん)」という徳川方足軽のエピソードも印象深いでしょうか。

大河ドラマ『どうする家康』でも注目されましたが、あらためて5行でまとめておきますと以下の通り。

鳥居強右衛門ってどんな人?

①武田軍に囲まれ兵糧攻めされていた長篠城をこっそり抜け出す

②信長と家康のもとへ走って援軍を要請

③再び長篠城へ戻ろうとして武田軍に捕まる

④(城の仲間に向かって)「“援軍は来ない!”と叫べ」と武田軍に強要されるが、「援軍は来る!」と反対のことを言う

⑤磔で処刑される

※本稿末に詳細記事のリンクございます

これぞ学校では習わない歴史の一幕ですね。

本稿では『信長公記』で【長篠の戦い(長篠城・設楽原の戦い)】をどんな風に伝えているか?

信長甲冑イメージ/絵・富永商太

まずは当時の状況から振り返ってみましょう。

長篠の戦い(長篠城・設楽原の戦い)【前夜】

長篠の戦いが起きるまでの経緯を簡単にまとめておきます。

元亀四年(1573年)春、武田信玄が死去すると、本人の遺志でその死は秘匿とされました。

しかし、実際には隠しきれてはいなかったのでしょう。

一時は、徳川方から武田になびいていた国衆の奥平が、武田家の動向に不信感を抱き、再び徳川方に戻ります。

徳川家康は、当主・奥平信昌(当時は貞昌)を対武田の最前線・長篠城に置きました。

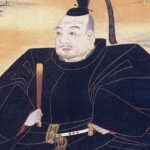

奥平信昌/wikipediaより引用

これに黙っていなかったのが武田勝頼です。

勝頼は、徳川領の入り口に当たる部分をつつき、そして天正三年(1575年)4月、ついに三河へ侵攻、5月になって長篠城を包囲するのでした。

主に【武田vs徳川】の争いであって、織田家は徳川家の同盟相手として参加したという形になりますね。

【姉川の戦い】が主に【織田vs浅井・朝倉】という構図で、そこに徳川家が織田家の同盟相手として加わったのと、ちょうど対になるようなイメージともいえるでしょうか。

むろん織田家にとっては他人事ではなく、動員できる主力部隊を投じています。

強右衛門もやって来た?

『信長公記』では、5月13日に織田信長と織田信忠が出陣したところから始まります。

この日は熱田に陣宿。

熱田神宮の摂社・八剣宮が荒廃していたことに気付き、「大工の岡部又右衛門に修理を命じた」とあります。

無神論者とされることもある信長ですが、害をなさない寺社については、やはり常識的な対応をしていますね。

織田信長/wikipediaより引用

そして14日には岡崎へ着陣し、翌日、駐留しています。

おそらくはここで、信長と家康が今後の方針を話し合ったのでしょう。

鳥居強右衛門がやってきたのも、ちょうどこの頃だったと思われます。

16日には牛窪の城(おそらく牛久保城・豊川市)に宿泊。

ここに丸毛長照と福田三河守を置いて、後方の備えとしました。

窪地の死角に3万の兵を振り分け

鳥居から状況を聞いたであろう信長は17日、野田原(新城市)に野営。

翌18日に志多羅の郷極楽寺山に陣を張り、信忠は新御堂山に布陣します。

もはや実際の戦場に入ったも同然の位置です。

辺りは、くぼんだ地形になっていたので、織田軍は敵の死角になる場所を選び、3万の兵を各所に分けて配置します。

両軍の配置は、次のページで地図を確認しますが、著者の太田牛一はまずこう記しております。

牛一「現地の軍が先陣となる慣例があるので、先陣は徳川家康、高松山に布陣した」

もちろん家康は徳川軍の大将ですから、実際に先陣を切るのは徳川家臣の誰かという想定でしょう。

織田方は、滝川一益・羽柴秀吉・丹羽長秀が有海原(=設楽原)で東向きに布陣し、その前に馬防柵を作りました。

主戦場がこの場所だったため、長篠の戦いは「設楽原の戦い」と呼ばれたりします。

長篠は城を指し、設楽原がエリアの名前と考えればわかりやすいでしょうか。

地図で見てみますと、「長篠城」と「設楽原」の位置関係は以下の通りです。

右側の青いマークが長篠城で、紫色が現在【長篠の戦い決戦場跡】として地図にも登録されているスポット。

両者の距離は、現在のクルマで10分、約5kmとなります。

織田徳川軍は、武田軍が長篠城(青)を囲んでいる間、現地(紫)でせっせと陣強化の準備に励んでいたのです。

窪地でしたので、勝頼からは見づらいように(実際より少なく見えるように)兵を潜ませるようにしておりました。

勝頼が実際に織田とぶつかるのは初

一方その頃、「織田軍到着」の報を受けた武田軍も緊張していました。

実は武田勝頼の代になってから、武田vs織田が本格的にぶつかり合うのは初めてのことです。

確かに【三方ヶ原の戦い】では徳川+織田の援軍を相手に鮮やかすぎる快勝で終わっておりました。

しかし……。

信玄死後から長篠の戦いまでの間(1573年春~1575年春)に、信長は浅井長政・朝倉義景の両氏を滅ぼしたり、長島一向一揆の焼き討ちも行ったり、十分すぎるほどの経験を重ねています。

いかに信玄以来の名臣が揃っているとはいえ、もしも敗れれば容赦ない追撃を受ける――そんなリスクは容易に予測できたでしょう。

そのため、武田家の重臣たちは、勝頼へ撤退を進言していたようです。

しかし、勝頼は決戦に挑むことを決意。

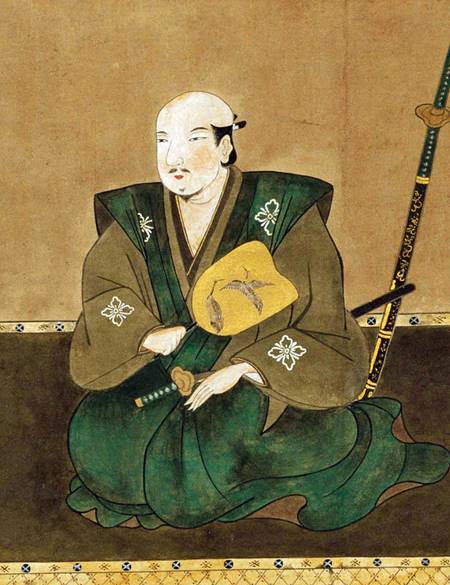

武田勝頼/wikipediaより引用

重臣たちの意見を却下すると同時に、長篠へ7つの部隊を派遣しました。

兵数は合わせて1万5000ほどだったとか。

これを13ヶ所に分けて、西向きに配置したといいます。

この段階で両軍の配置図を確認しておきましょう(部隊の位置はおおよその目安)。

左の黄色い部隊が織田徳川軍

右の赤い部隊が武田軍

右の青い拠点が長篠城です。

※各マークをクリックすると部隊名が左に浮かんできます

別働隊が砦を急襲 長篠城を解放して追撃する

織田・徳川軍と武田軍の間は、この時点で2.2kmほどの距離しかありません。

都市部だと隣同士の駅が肉眼で見えることがありますが、おそらくそういった距離だったのでしょう。

信長はこれほど近くに布陣できたことを喜び、織田・徳川の両軍から弓・鉄砲の名手を集め、4,000ほどの【別働隊】を編成します。

指揮官は徳川家の重臣・酒井忠次。

酒井忠次/wikipediaより引用

織田家からは金森長近なども同行していたようです。

この別働隊に、信長は命じます。

「20日の午後8時頃から乗本川を超え、南の山を迂回せよ、そして……」

彼らは翌21日の朝8時頃、鷲の巣山へ上り、旗を立てて鬨の声を上げ、長篠城包囲軍の拠点・鳶ヶ巣山砦を急襲しました。

砦は落ち、生き残った武田軍は鳳来寺(新城市)へ向かって逃げたといいます。

これにより、長篠城で籠城していた奥平家の味方とも合流することができたため、そのまま酒井隊と共に追撃を仕掛けます。

鳶ヶ巣山砦急襲の時点で、武田軍はかなりの将兵を失いました。

同時に、背後への退路を断たれ、前に出るしか無くなってしまうのです。

前に出るな! 迎え撃つべし!

その頃、信長と家康は高松山に登り、攻撃開始のタイミングを慎重に窺っていました。

といっても戦術は一択です。

攻めかかってくる武田軍を”迎え撃つ”のみ!

武田の騎馬隊は強い――信長もそれを重々承知していたので、わざわざ窪地を選んで天然の要塞を築きました。要は籠城したんですね。

誰かが戦功を焦って敵に攻めかかったりしたら、作戦が台無し。

そのため全軍へ「命令するまで決して動かないように」と厳命しました。

そうとは知らず、武田軍が攻めかかってくれたら、織田徳川連合軍はそれだけで有利なのです。

なんせ籠城中の城を攻略するには、通常、数倍の兵力が必要だとされるのに、武田軍は織田徳川よりも少ない兵力で突撃をせねばならない。

信長は、鉄砲隊1000名を選抜し、佐々成政・前田利家らを指揮官に任命しました。

前田利家(左)と佐々成政/wikipediaより引用

本隊とは別に、足軽部隊で武田軍を挑発し、鉄砲を使いやすい位置までおびき寄せました。

そしてここからが、おそらく歴史の授業で習う長篠の戦いです。

三段撃ちはやはり無い それでも強かった理由

武田軍は自慢の騎馬武者を率いて、次々に織田徳川の陣に襲いかかっていきました。

第一陣は赤備えで有名な山県昌景。

次に信玄の弟・武田信廉。

三番手は小畑一党(おそらく小幡憲重)、四番手に武田信豊(武田信繁の息子)と続き、最後に馬場信春が突撃を仕掛けました。

武田ファンには垂涎の、そうそうたるメンバーです。

しかし、いずれの部隊も成果を挙げることはできません。

武田の部隊が味方の陣に踏み入る前に、織田・徳川軍が鉄砲を撃ちかけ、次々に倒していったのです。

長篠合戦図屏風より/wikipediaより引用

一昔前までは「鉄砲隊を3つに分けて、一発打つごとに入れ替わらせ、次々に撃った」という、いわゆる””三段撃ち説”が信じられておりましたが、最近では「これは後世の脚色らしい」という見方が強まっています。

信長公記では、こんな風に記されています。

「足軽部隊がおびき寄せてきたところを鉄砲で撃った」

「こちらからは動かず、鉄砲を増やした」

従来のように

「A・B・C隊が前後に並んで入れ代わり立ち代わり撃った」

というのではなく、

「2人ないし3人が一組になって“弾込め”と“射撃”の役割を分け、最速の行程で撃ち続けた」

ならば、多少現実味が出てくるでしょうか。

実は、若かりし頃の信長が、家臣に弾込めをさせ次々に鉄砲を撃った――という記録が他ならぬ『信長公記』に掲載されています。

若き日の織田信長/絵・富永商太

発射時に轟音が鳴り響き、黒煙をあげるという当時の火縄銃の構造からして、各列揃えて発射タイミングを合わせるのは困難というか不可能でしょう。

鉄砲隊として横に列を広げることができたとして、後は個々の魂込め&射撃技術に依って撃ち続けるしかないと思われます。

しかし、事実上の城である陣地から、大量の鉄砲を浴びせ続ける作戦は効果絶大でした。

まるで石山本願寺の防御力を彷彿とさせるものでもあります。

織田家は長年、一向一揆と対立し、大坂の石山本願寺を攻撃しておりましたが、防御側の鉄砲に散々苛まされ、なかなか攻略することができずにいました。

今回の長篠の戦いは、それをそっくりそのまま立場を入れ替え、自分たちが防御側に回って、武田軍にリベンジしたような展開です。

「三段撃ち」などで信長の独自性を強調したい向きには不服かもしれませんが、これを野戦に持ち込んだ戦術眼がやはり鬼かと思われます。

ちなみに『信長公記』における鉄砲の数は1,500丁です。

別働隊に500を持たせ、本陣は1,000丁で武田軍を迎え撃ちました。

馬場信春の討死「見事なり」

こうして織田・徳川軍は東北東の方角に向かって鉄砲を撃ち、午後2時頃まで戦いました。

5つの部隊が散々にやられて、さすがの武田軍も鳳来寺の方向へ退却したといいます。

織田・徳川軍はこれを追撃し、多くの敵将と雑兵1万程度を討ち取ったとか。

他に山中へ逃げて餓死した者や、川へ落ちて溺死した者もいたそうですから、1万はさすがに盛り過ぎとしても、それでも相当なダメージを武田軍は受けています。

この中で、太田牛一は馬場信春の討死を「見事」と讃えています。

馬場信春(教来石景政)/wikipediaより引用

信春は勝頼の祖父(信玄の父)・武田信虎の代から仕え、70以上もの戦に参加しても傷一つ負わなかったとされる重臣にして名将。

長篠からの撤退では殿(しんがり)を務めながらも、最後の最後まで無傷だったといいます。

しかし勝頼の撤退を見届けると、見事に討死したのだとか。

「自ら首を差し出した」ともいわれており、いずれにせよ清々しいほどの忠節ぶりです。

馬防柵の背後にある茶臼山に設置された織田信長の本陣。現在は茶臼山稲荷神社が建っている

信春らに逃された勝頼を討ち取ることはできませんでしたが、彼が乗り捨てていったらしき駿馬を、信長は連れて帰ったといわれています。

この馬の名前は伝わっていませんが、おそらくは鞍などの馬具で見分けがついたのでしょうね。

※他に有名武将では真田昌幸の兄である真田信綱も戦死しました

勝頼は愚将だったのか?

武田との直接対決で、これ以上ない勝利を得た信長。

三河のことは家康に任せ、5月25日に岐阜へ帰還しました。

信長にとって直接得る領地などはなかったにせよ、武田攻略に向けて大きな一歩を踏み出したといえます。

勝因は、やはり信長の戦術眼でしょう。

貢献順位としてはこんな感じでは?

①土木工事で天然の城を築いた

②酒井忠次の奇襲で勝頼は前へ突撃するしかなくなった

③鉄砲隊の威力が炸裂した

確かに鉄砲は非常に強力ですが、その前段階の準備(土木工事・天然の要害)と仕掛け(奇襲)があってこその活躍です。

一方、敗北した勝頼はこの後、上杉家の内乱【御館の乱】への介入などを通して、外交的な面から家を立て直そうと試みていきました(残念ながら失敗に終わりますが……)。

なお、長篠での勝頼の戦法――騎馬隊を鉄砲隊へ突撃させるのは、必ずしも無謀な策だったと言い切れません。

というのも、当時、脚の速い騎馬隊を突撃させ、鉄砲隊の背後や横に回って崩すことは一つの作戦として認知されていたのです。

※「日本の馬は重い鎧武者を載せて戦場を走れない」という見方も広まっておりましたが、以下のように「木曽馬(日本在来馬)」は相当な脚力を有しております

「蘇った騎馬武者」

普段はおっとりの木曽馬。

しかし!

本気出したらスゴい!!

甲冑を身に纏った総重量90㎏の武者を乗せて約時速40㎞で突撃!

正に侍の馬武者の鎧がバタバタしてないのに注目!

上半身が揺れないのが和式馬術特有の騎乗方法です。ドン引きの迫力ですね。#紅葉台木曽馬牧場 pic.twitter.com/vahwDkvXnO

— 甲冑装束騎乗会 (@in20876533) May 26, 2020

むろん、騎馬武者は、途中で撃たれてしまう可能性もあります。

が、戦国時代の火縄銃は命中率が低く、ひとたび鉄砲隊の隊列を崩すことができれば十分に勝算も見えたわけで……と、そこで立ちはだかったのが、信長の築いた強力な馬防柵であり天然の要塞と化した陣でした。

いくら騎馬隊でも窪地のある丘陵地帯に設置された陣を相手に、縦横無尽に駆け回ることは不可能です。

結果、敵を引きずり出すことができず、次々に撃たれてしまった。

勝頼が愚将である――というより信長の戦術眼が神がかっていたと見る方が自然ではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

徳川軍の足軽・鳥居強右衛門|長篠城の味方を救い最期は武田軍の磔で処刑され

続きを見る

-

長篠城のスーパー足軽・強右衛門は鉄骨に磔だ【戦国浮世絵ANARCHY】

続きを見る

-

「長篠の戦い」勝因は三段撃ちではなく天然の要害か|信長公記第121話

続きを見る

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

参考文献

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)

書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)

書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)

出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)

出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ