1616年7月20日(元和2年6月7日)は、家康・秀忠の側近として知られる本多正信の命日。

謀略に優れ、数々の政策・外交術を展開させる姿がフィクションなどでは度々描かれてきたが、果たして史実はどうだったのか?

一体どんな人物だったのか?

実は三河時代からずっと付き従っていたわけでもなく、かなりの紆余曲折を経て参謀となっている。

要は、生粋のエリート的存在ではないため、敗者にも柔軟に対応でき、それが結果的に江戸幕府の安定にも繋げられたのではないか?とも見てとれる。

江戸幕府設立の立役者ともいえる本多正信の生涯を振り返ってみよう。

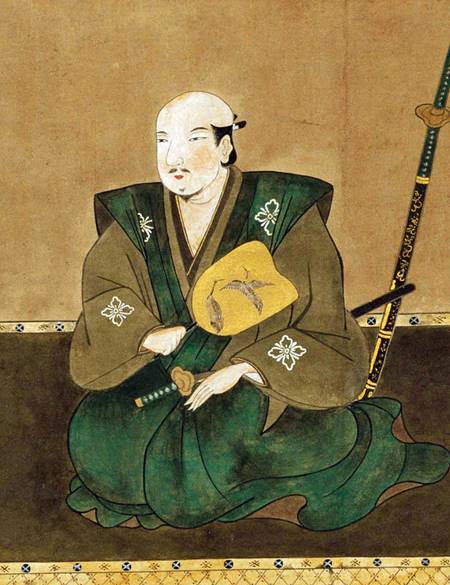

本多正信/wikipediaより引用

一向一揆では家康と対峙

本多正信の通称は「弥八郎」で、官名が「佐渡守」。

父は本多俊正で、母は不明ながら家康の祖父・松平清康の侍女とも言われている。

家康の祖父である松平清康/wikipediaより引用

天文七年(1538年)、三河国(愛知県東部)に生を受けた。

ただし、出生地については以下のように複数の説がある。

・西城(愛知県西尾市)

・小川村(愛知県安城市)

・久米(静岡県静岡市)

幕府がまとめた『寛永諸家系図伝』によると、本多の先祖はもともと豊後国(大分県)の本多の出身で、正信の曽祖父が三河に移り住み、松平清康に仕えたとされる。

本多正信は、家康が徳川を名乗る前の松平家時代から仕えていた。

ただし、当時(家康幼少期)の松平家は三河国において絶対的な存在ではない。

特に家康が今川義元に預けられてからの本多氏も、実質、義元に属していたと考えるほうが自然である。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

そして永禄三年(1560年)に【桶狭間の戦い】が勃発して家康が自立すると、そのわずか3年後、正信は家康と袂を分かっていた。

永禄六年(1563年)の三河一向一揆で、家康サイドではなく一向宗(浄土真宗)側に立ち、同じく一揆側になった家康家臣らと上野城(愛知県豊田市)に立て籠もったのだ(『三河物語』)。

この一揆、かつては「宗教戦争」とされていたが、実態は松平氏内の内部争いという側面が強かったことが近年の研究で明らかになっている。

-

家康の三河平定|今川から独立後に国衆の反乱や一揆が勃発 苦闘は6年間も続いた

続きを見る

平凡を極めた人物か

一揆の平定後、本多正信は弟の本多正重と共に三河を追放されたとされ、その後の浪人生活についての記録はほとんど残っていない。

浪人時代は都へ行き、松永久秀に会って

「強からず、柔らかならず、又卑しからず、必ずよのつねの人にあらず」

と評されたとの逸話が載る。

「強すぎず、弱すぎず、卑屈でもない。平凡を越えて並の人物ではない」

という意味からして、平凡を極めた男が本多正信という人物となろうか。

ただ、この逸話は、正信の死後4半世紀が経過した1702年頃、儒学者・新井白石が完成させた『藩翰譜(はんかんふ)』に掲載されたもの。

おそらく、江戸時代の人たちが正信をそうした人物だと評したことを、松永久秀に語らせて流布したというのが実際のところだろう。

2020年3月に高槻市の市立しろあと歴史館が発表した松永久秀の肖像画/wikipediaより引用

『富樫観知物語』によると、正信は加賀一向一揆にも参加し、本多作内の名で柴田勝家軍(織田家の北陸方面軍)と戦ったという。

この逸話が本当ならば、後述するように正信の次男・政重はのちに加賀藩(石川県)に入るのだから興味深い縁である。

諸国を流浪の末、三河に戻る

諸国を流浪した末に、本多正信は再び家康に仕える道を選んだ。

ただし、復帰の時期がハッキリしない。

『寛永諸家系図伝』では元亀元年(1570年)【姉川の戦い】の頃。

『藩翰譜』では天正十年(1582年)の本能寺の変後だとして、12年もひらきがある。

ここは成立年がより古い、寛永十八~二十年(1641-1643年)に幕府が公式にまとめた『寛永諸家系図伝』のほうが有力であろうか。

ともかく徳川への復帰が確実にわかるのは、家康が甲斐武田の旧家臣に与えた朱印状からだ。

甲斐武田は、武田勝頼を最後に、天正十年(1582年)に滅亡。

武田勝頼/wikipediaより引用

【天正壬午の乱】を経て武田の領国や人材を獲得した家康は、急増した新参者たちの「徳川化」を進めることが重要な課題であった。

ずっと家康を離れずにいた譜代よりも、一度、家康を裏切った「負の経歴」が逆に、敗者の武田旧臣を自然に取り込むにはうってつけの人材だったのではないか。

あくまで独断だが、例えば本多忠勝あたりだと、武田旧臣たちに接して統合はスンナリとはいかなかったのでは?と想像してしまう。

同じように、当時は外様(三河ではなく遠江)の井伊直政が、武田の赤備えを吸収することで徳川第一の軍団にのし上がったこともある。

井伊直政(左)と本多忠勝/wikipediaより引用

この時期(天正十三年)には、三河一向一揆の際に追放された三河本願寺派の有力七寺院にも三河への復帰が認められていた。

いわば家康の「和解の力」とでも言えるだろう。

これこそが、後の天下人レースを走る原動力となる。

しかし同時に、背景には豊臣秀吉(羽柴秀吉)との【小牧・長久手の戦い】をはじめとする、滅亡ギリギリに迫られた事情があったことも忘れてはならない。

※続きは【次のページへ】をclick!