大河ドラマ『真田丸』や『どうする家康』の舞台にもなったことで注目された名護屋城。

天下を統一し、明国攻めに挑もうという豊臣秀吉が大本営に指定したのは、尾張の名古屋ではなく、九州は肥前松浦郡の名護屋でした。

なんで、こんな辺鄙な土地に城を建てた? ※地元の方々すみません

博多じゃダメだったんすか?

名護屋に巨大城郭を構えるなんて無駄じゃない?

次々に湧いてくる疑問を探っていくと、実は、この城が空前絶後の前線基地にして、さらには加藤清正をはじめとする秀吉子飼いの武将たちの「秀吉愛」に満ち溢れた城だったことが分かります。

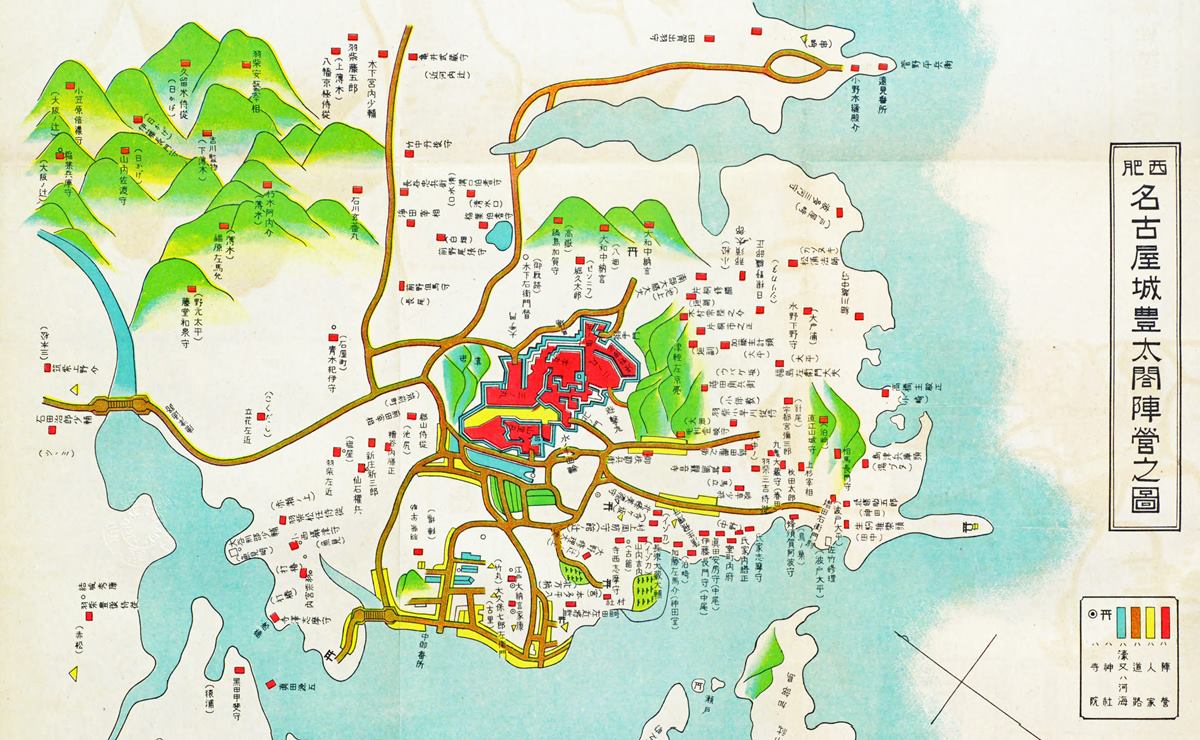

『西肥名古屋城豊太閤陣営図』/wikipediaより引用

文禄元年(1592年)3月に完成したとされる、この名護屋城をさっそく見てまいりましょう!

名護屋城~軍事力を誇示する必要があった

まず秀吉の「唐入り」の目的ですが……。

誇大妄想に取り憑かれたとか、戦国大名たちのガス抜きとか色々と云われていますよね。

残念ながら明確な理由は不明です。

しかし、明国を武力で屈服させようと考え、実行に移したことだけは事実。

文禄の役『釜山鎮殉節図』/wikipediaより引用

秀吉の入明の目的は貿易ではなく武力で支配下に置くことですので、大量の兵力を動員して軍事力を誇示する必要がありました。

大量の兵力を中国大陸まで輸送するには、危険な渡海の距離はできるだけ短く、まずは効率良く“上陸”させてしまうことが重要です。

そのため、朝鮮半島南部にさっさと上陸する【陸上ルート】の確保が求められました。

日明貿易のルートである【海上ルート】は、敢えて避けたと考えられます。

堺から瀬戸内海、下関を通過して博多から東シナ海を西に進み、寧波に向かうもので大軍を送るにはリスキーだったからです。

釜山まで120キロ 途中に壱岐と対馬の2つの島

【日本―朝鮮半島】間で最も直線かつ安全な最短ルートは、北部九州から壱岐・対馬などの島を経由して釜山方面に向かうルートです。

©2016Google,ZENRIN

最初の主戦場は朝鮮半島の上陸地点になりますので、対馬の出発地点までは兵力や兵糧を脱落させることなく安全に運び込まなければなりません。

安全に運び込むためには海上で方角を見失ったり、悪天候で漂流するリスクの少ない海路が必須となります。

そのためには対岸の島を視認しながら航海できる場所がスタート地点に最適。このように全く合理的な理由から選ばれたのが名護屋でした。

距離にして、釜山まで120キロ余りあります。

が、途中に壱岐、対馬という二つの大きな島があり、朝鮮半島へ確実に上陸できる最短ルートの起点だったのです。

ただ、いくら地政学的に合理的とはいえ、何もない土地に巨大城郭を造るのは現実的ではありません。

これをやってのけてしまったのが秀吉の官僚たち。

石田三成をはじめとする合理性の塊のような官僚組もまた秀吉子飼いの武将たちであり、秀吉のためなら一見矛盾するプロジェクトも強引に成し遂げてしまうのです。

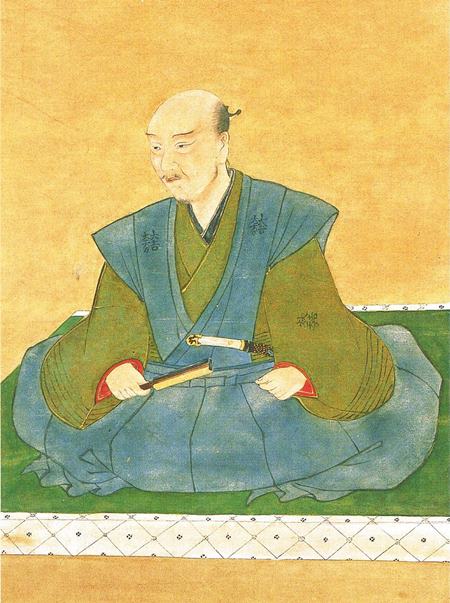

石田三成/wikipediaより引用

兵站管理のため名島城を築城

さて、日本国内の兵站を考えると、物流と商業の拠点で中洲の歓楽街も備える……おっとこれは現代の話ですが、ともかくビジネスセンター博多に本陣が置かれてもおかしくないと思います。

【文禄・慶長の役】のとき、博多はあくまで後方の兵站基地として置かれます。

兵站を管理する城として、使用されたのが博多の街の東にある「名島城(なじまじょう)」。

福岡城(名島城の石垣が運ばれました)

後に福岡城に移築された名島城の門

秀吉の命令によって毛利元就の三男・小早川隆景が築城したのですが、九州で初めての総石垣を伴った織豊系城郭と云われています。

後年、黒田長政が福岡城を築城する際は、この名島城の石垣から石を剥ぎ取り、福岡城に転用しました。

※続きは【次のページへ】をclick!