文禄三年(1594年)2月27日、豊臣秀吉により吉野の花見が行われました。

『あれ?花見の季節にはちょっと早くない』

そう思われた方、ご明察です。

当時のその日を新暦に直すと1594年4月17日になり、シロヤマザクラを中心とした約200種3万本が見頃を迎える4月上旬~中旬に当てはまります。

天下人・秀吉も、さぞかしノリノリだったことでしょう!

豊臣秀吉/wikipediaより引用

と思いきや……。

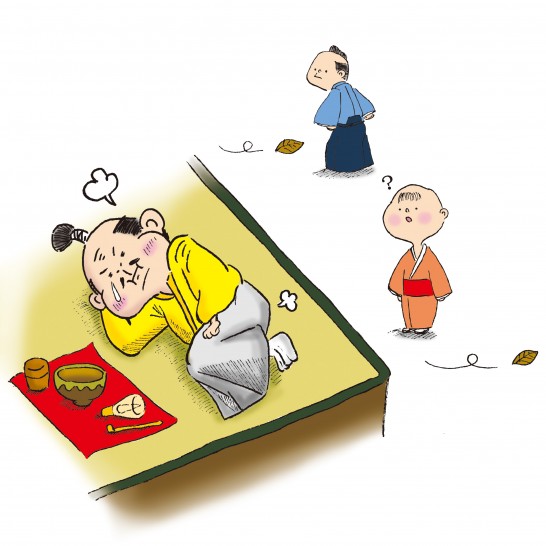

到着から3日間、雨が降り続き、秀吉ブチ切れ

満開シーズンに子飼いの大名やお姫さんたちを引き連れて出かけるのですから、さぞかしご満悦だったはず。

この時期は、最初の朝鮮出兵【文禄の役(1592-1593年7月)】が終わったばかりで微妙な時期なんですけどね。

当人は、天下統一事業を成し遂げ、前年には一時諦めかけていた世継ぎ(後の豊臣秀頼)も得て、文字通りこの世の春を謳歌。

父の豊臣秀頼/wikipediaより引用

周囲の心境などドコ吹く風だったようです。

しかしここで「そうはいくか!」とばかりに横槍が入ります。

といっても武将達ではありません。

吉野山の神仏です。

秀吉はこのとき徳川家康や前田利家、伊達政宗といった錚々たるメンツも引き連れていたのですが、

左から徳川家康・前田利家・伊達政宗/wikipediaより引用

秀吉の現地到着から実に三日間も雨が降り続いたというのです。

どう見ても天罰です、本当にありがとうございました。

さすがに苛立った秀吉は、吉野のお坊さんに八つ当たりします。

「降り止ませないと全山焼き討ちすんぞ!!」(意訳)

そんな無茶振りをして、周辺のお寺に晴天祈願をさせました。

ホント、これって耄碌という老害というか……。

まぁ、晴れていたとしても大失敗だった【北野大茶会】がありますように、派手好きなイメージの割にイベントには恵まれない人物ですね。

-

秀吉が主催した北野大茶会|天下一の茶会はなぜわずか一日で終わったのか

続きを見る

紫式部の粋なはからいで名歌が生まれた

さて、吉野山は古くから桜の名所として知られていたため、この二つを詠んだ和歌がたくさん残っています。

ついでですので、その中から割とわかりやすいのを拾ってみました。

まずは個人的に好きなこれからいきましょう。

いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな

【意訳】古の奈良の都で咲き誇っていた八重桜が、今日この日は今日の都でもあでやかな姿を見せてくれています

伊勢大輔という平安時代の女官が詠んだもので、百人一首の61番にも採られています。

「九重」は宮廷のことを指し、「八重」と対になっていて技巧的に優れていながら、意味もわかりやすいとても良い歌です。

彼女は藤原彰子に仕えていたので、紫式部の後輩にあたるのですが、この歌を詠んだときも紫式部がちょっと絡んでいます。

そのときの風流な話とは以下の通りです。

春のある日、かねてから付き合いのある奈良のお坊さんから「春のおすそ分けに」と八重桜の枝が届けられました。

宮中のことなので、こういうときに御前に捧げる役も決まっていて、このときは紫式部がやることになっていました。

しかし彼女は、最近来たばかりの伊勢大輔をここで大々的に紹介してあげようと考え、「今年初めての桜ですから、新しい方がおやりなさいな」と役目を譲ります。

日頃から気に入ってたんでしょうね。

『紫式部日記絵巻』より/wikipediaより引用

後世のように「決まりだからダメ!」なんてヤボなことを言う輩もおらず、丸く収まるかに見えましたが、何せこのときは彰子だけでなく一条天皇もご一緒の席でしたから、伊勢大輔は相当緊張したに違いありません。

しかしその状態でもこの見事な歌を詠んだのですから、推薦した紫式部はもちろん、主の彰子も鼻が高かったでしょう。

高貴な方々なのでそんなはしたない態度は取らなかったと思いますけども。

※続きは【次のページへ】をclick!