かつては【朝鮮出兵】とも呼ばれ、豊臣政権の滅亡へ繋がったとも囁かれる【文禄・慶長の役】。

開戦当初は、加藤清正らの活躍華々しく一気に半島深くまで攻め込みながら、結局は伸び切った戦線を維持できず、戦場では石田三成らへの憎悪も生まれ、秀吉が死ぬとようやく停戦――。

そんな印象を抱いている方が多いでしょう。

と同時に、皆さんこんな疑問をお持ちではありませんか?

なぜ豊臣秀吉は朝鮮へ攻め込み、無謀な戦いを強行したのか?

そもそも無謀な戦いだったのか?

天正20年(1592年)4月12日は、秀吉軍の第一陣である宗義智と小西行長の部隊が釜山に上陸した日(国史大辞典準拠)。

文禄・慶長の役を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

文禄・慶長の役 5W1H

【文禄・慶長の役】とは、どんな戦いとなったのか?

なぜ秀吉は戦いを始めたのか?

豊臣秀吉/wikipediaより引用

まずは基本の5W1Hから確認してみましょう。

When(いつ?):天正20年4月12日(1592年5月23日)~文禄2年7月9日(1593年8月5日)

Where(どこで?):朝鮮半島

Who(だれが?):豊臣秀吉

What(何を?):明を征服する

Why(なぜ?):後述

How(どのように?):武力制圧

明を武力制圧するため、朝鮮へ出兵する――。

一行で書いてしまえば「そうなのか……」という話かもしれませんが、実はこれ、歴史的にはあまりに突拍子な出来事でした。

とにかく発想からして“異様”というほかなく、国内の天下統一を成し遂げたから外征に向かおう!なんて考えは、それまでの日本だけでなく、中国や朝鮮半島の支配者にもありません。

「大河ドラマなどで、この出来事が取り上げにくいのは韓国に反発されるから」

そんな指摘もあったりしますが、そもそも歴史上の事件として取り扱いが非常に難しい。

惣無事令で日本を制圧した秀吉が、海外への野望を抱いたのは、奥羽を押さえ、戦備を整えたとき辺りからとも指摘されます。

しかし、足軽から天下人にまでなった聡明な人物が、なぜこんな無茶苦茶な戦いを始めたのか、というのはとにかく謎でした。

なぜ秀吉はこんな無茶を押し進めたのか

なぜ秀吉は出兵を思い立ったのか?

その動機としては次のようなものが挙げられます。

・金銀の採掘が進み、日本には十分富がある!と自信過剰になった

・【文官上位】の明や朝鮮は、弓馬の道を極めた武士の国である日本よりも文弱であるという偏見を抱いた

・【大航海時代】で海洋進出してきたスペインやポルトガルに影響された

・鶴松の死による絶望感を晴らしたかった

・織田信長の遺志を継ぐという可能性

こう理路整然と並べられると、開戦に踏み切った秀吉の気持ちも少しはわかるような気もしてきますが、それでも理解できない要素は多々あります。

いくつか挙げてみましょう。

・天下統一を成し遂げたとはいえ、豊臣政権存続のため他にすべきことは大量にあったはず

・この兵力があれば、それこそ徳川家康を潰せたのでは?

・合戦における秀吉の強みは「磐石な兵站」のはずなのに、なぜ杜撰な計画が押し通されたのか

・誰も秀吉を止められなかったのか?

外ではなく国内に目を向ければ、どう考えたって不条理であり不可解。

こんなモヤモヤした状態では、ドラマや漫画でも描きにくいことでしょう。

豊臣秀吉周辺の誰か、たとえば徳川家康が「こんなことは嫌だね」とか言いつつ、仕方なしに従うのであればまだわかります。

徳川家康/wikipediaより引用

しかし、豊臣政権側から積極的に正しい行動として描くのは厳しい。

加藤清正の虎退治だとか。

島津が「石曼子(シーマンズ)」と恐れられたとか。

面白エピソードやピンポイントの自慢はできるかもしれませんが、戦略そのものが誤っていて、とてもスカッとした英雄譚にはできません。

そもそも元に侵攻の意図はあったのか?

使節を切り捨てるなど、鎌倉幕府の外交姿勢に問題があったのでは?

そう考えていくと、とても美談にはできない。

華々しい話だと思っていたのに、実際に辿ってみると苦々しい話がでてくる――それが歴史の特徴でもあり【文禄・慶長の役】にも同じことが言えるのでしょう。

その実際の始まりは天正17年(1589年)からでした。

序盤の快進撃

その年、秀吉が朝鮮国王に参内を求めると、翌天正18年(1590年)、朝鮮使節が日本を訪れました。

明を征服するため、日本の支配下となれ――。

秀吉は突如そんな無謀な要求を朝鮮に出したのですが、朝鮮側としては単なる挨拶として秀吉の前に現れていました。

実は、間に入った対馬の宗氏が内容を勝手に書き換えていたのであり、当然ながら秀吉の要求は無視されます。

そこで秀吉は、天正19年(1591年)には軍備を整え、天正20年(1592年)正月5日、軍令を受けた諸大名が続々と肥前名護屋に集結しました。

拠点となった名護屋城の本丸と遊撃丸(ドローンで空撮)

その数16万という途方もない軍勢。

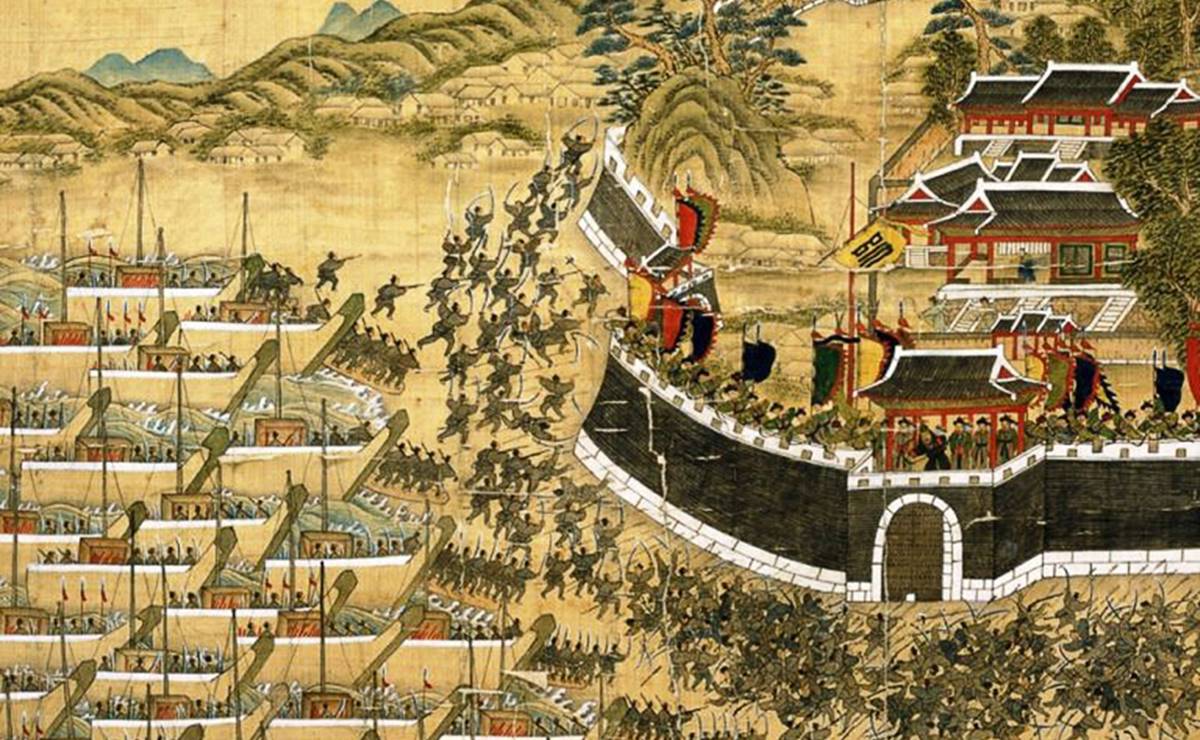

先陣の小西行長・宗義智が朝鮮半島の釜山へ上陸したのは同年4月12日のことです。

緒戦は思い通りに進軍を進め、5月3日には漢城(現ソウル)を陥落せしめ、王族までとらえるほどの戦果を挙げました。

統治に不満を抱く朝鮮の民衆が味方につくこともあり、当初は西国大名を中心に、快進撃が続きます。

これを受け、明では朝鮮救援を決定しました。

秀吉による明征服の意図は、琉球などからの報告によって察知しており、明としても、そのまま見過ごすことはできません。

確かに明は【文官上位】の国でしたが、だからといって軍勢が弱いか?というと決してそうではありません。

大砲の威力では日本を上回り、甲冑の堅固さにはまるで歯が立たない――そんな記録も残されるほど。

明は、滅亡時にあっさり敗れた印象が強いからか、後世でもそうした過小評価がされがちなだけでしょう。

そもそも日本から半島へ渡海し、戦線が伸び切った状態では、兵站も不十分であり、日本側がいつまでも有利ではいられません。

一気に深く侵攻するよりも、進軍エリアを統治し、敵からの反撃に対して持ち堪えることのほうがはるかに重要。

その視点が決定的に欠けるのが文禄・慶長の役であり、だからこそ「秀吉らしからぬ失態」として疑問視されるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!