こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【まんが『大河ブギウギ べらぼう編 第6話』】

をクリックお願いします。

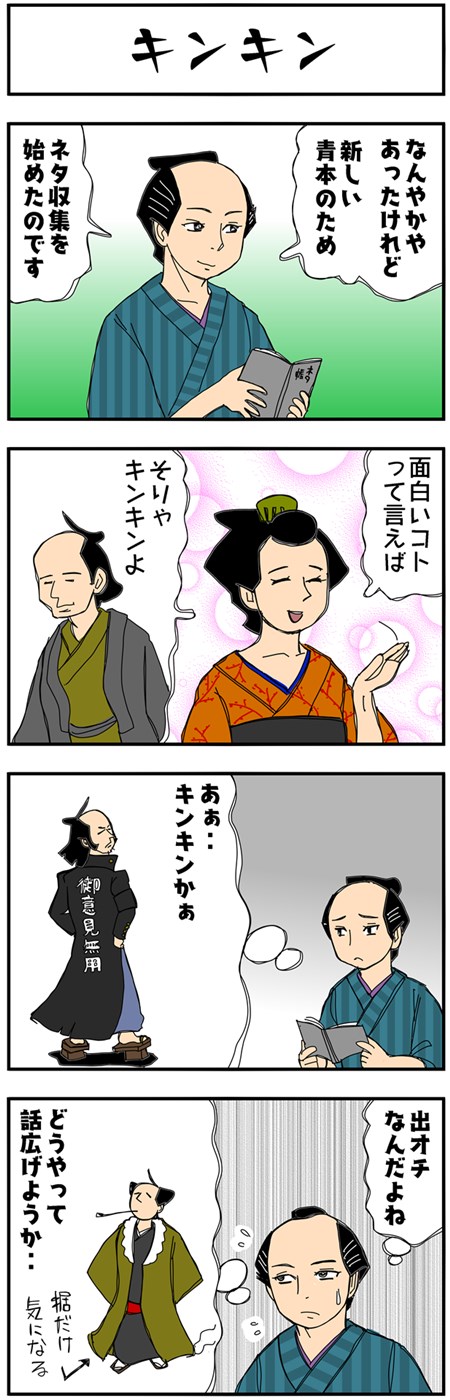

キンキン

◆「人に会ってネタやそのヒントを探す」というのは編集者の基本みたいなもんですね。

他の人にアイデアを貰えば、どんどん新たな考えも浮かんでくるってもんで。

当初はぎこちなかった蔦重と鱗形屋の掛け合いも、徐々に興が乗ってきて、盛り上がってゆきます。

それにしても、本作りの過程が現代と同じですね。

江戸時代からそうだったのか、あるいは本作の脚本家さんが現役の編集者に取材をして取り入れたか。

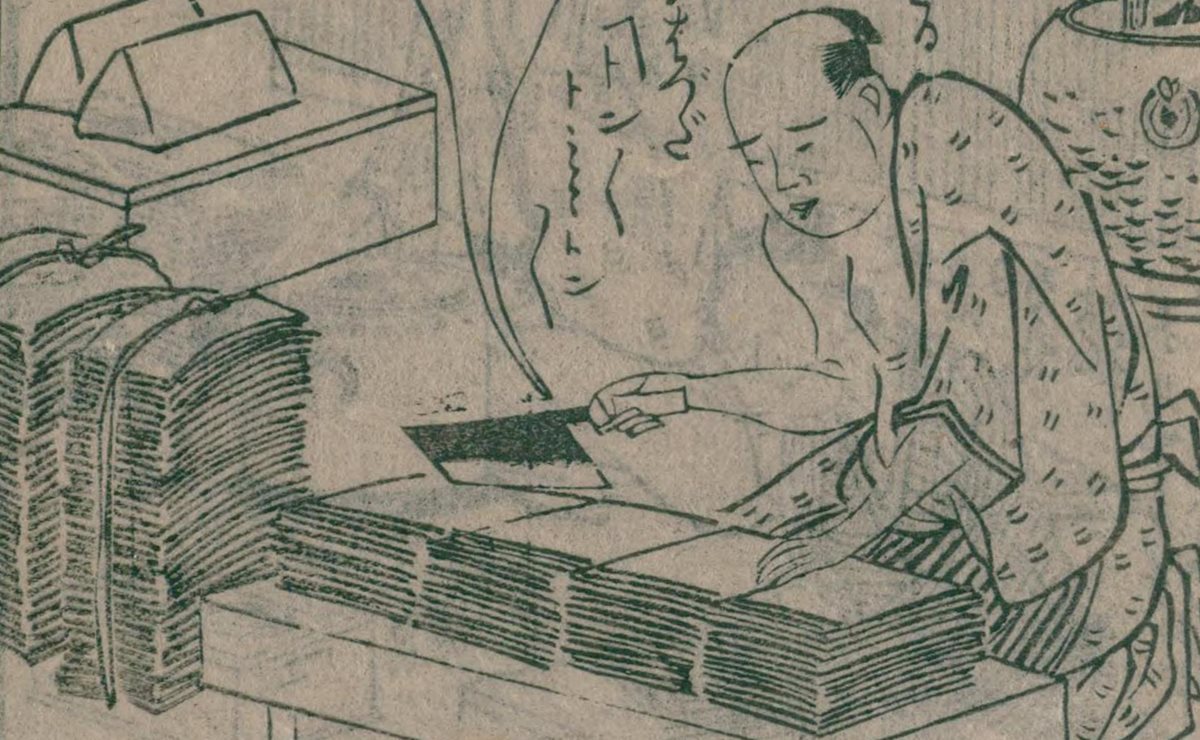

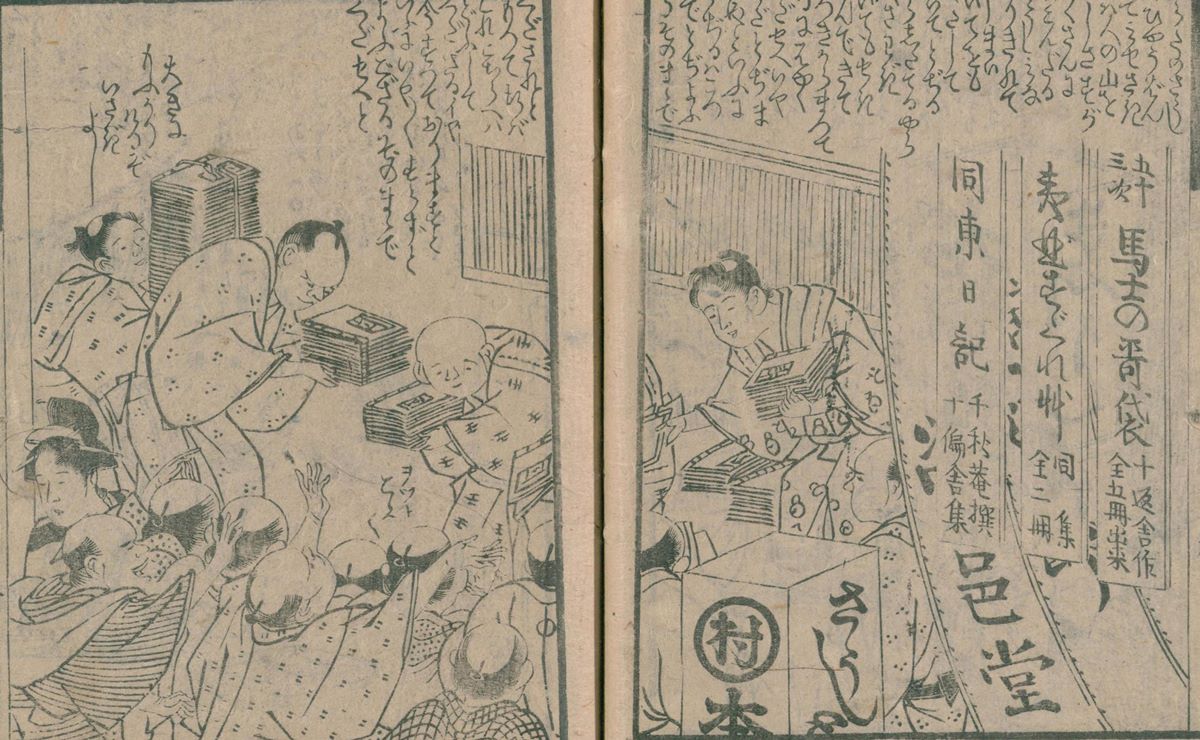

奥付け

◆江戸時代は、専門の印刷会社があるわけではないから、地本問屋は自分で本を刷って、製本する――鱗形屋や番頭さんが汗水垂らしながら海賊版を作るシーンは見応えありましたねー。

実は、江戸時代の地本問屋の様子を描いた本が今も残されていて、ドラマもそうした史料をもとに再現されているのだと思われます。

例えば以下のようなものです。

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

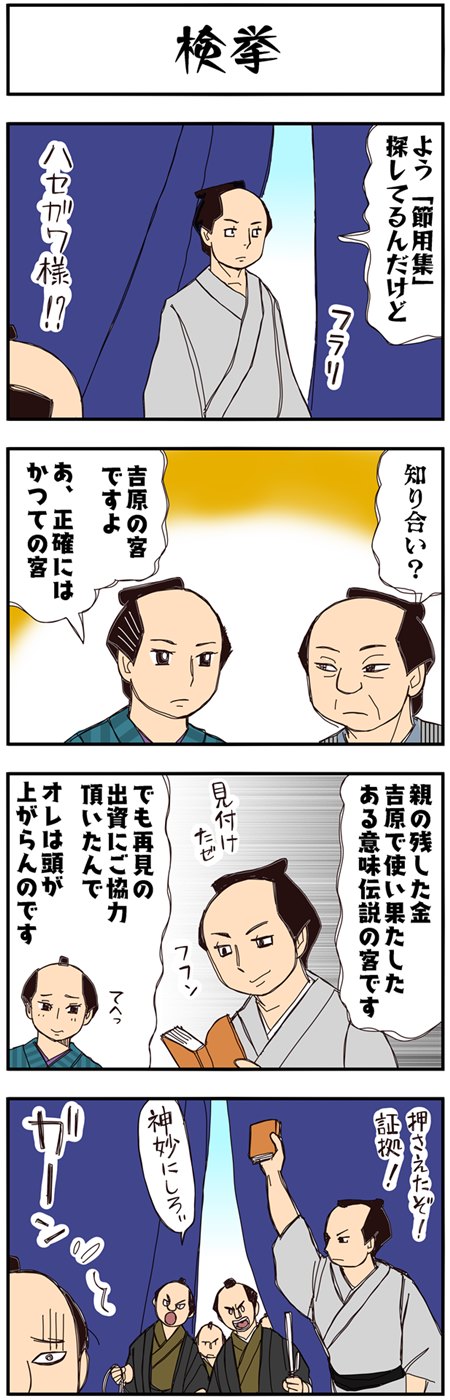

検挙

◆平蔵が思ったよりも早い段階で再登場!

しかも、花の井に鼻の下を伸ばしていた頃とは違って、かなり男っぷりが磨かれていますね。

今後も楽しみなキャラクターになってきました。

※続きは【次のページへ】をclick!