四少年は、ヴァチカンの地を踏めるのか?

歴史ものへの批判として、結果がわかっているのだからつまらない——というものがあります。

これには苦い経験もありまして。

大昔、『三国志』を読んでいる友人に、蜀滅亡について話してしまったんですね。

「ネタバレするなぁ〜〜〜〜!」

そう激怒されました。

いや、世界史で習ったでしょとその時は言い返したんですけれども、今ならこう答えます。

「歴史というのは、過程を楽しむもの。自分たちの知っている答えに、どう着地するかが楽しいものなんだ」

コレです、コレ。

ヴァチカンにはちゃんとたどり着けます。

問題は、どんな行程だったのか?ってこと!

『YOUは何しにヴァチカンへ?』

メスキータは、質問をしたいと言う少年たちに激怒。

おまえらはただ跪けばいいのだと怒ります。

これが本音。

カトリックはスゴーイ、と、そう言わせたいだけ。

『YOUは何しにヴァチカンへ?』ってなもんですわ。

ああいう番組って最近増えておりますよね。

ところが、技能実習生や難民に話を聞くことなんてまずない。

「ココは素晴らしいところだから来ましたぁ〜」

そうニコニコ笑顔になる外国人、しかも欧米人ばかりを求めている印象です。

この手の話は、今に始まったことでもありません。

それに、日本側だって宣教師の言動を誇張気味に利用しております。

大事なのは、キレイな誤魔化しの裏には何があるかってこと。

四人組は、メスキータとヴァチカンの本音なんてわかっているわけです。

怒ったメスキータは、日本人如きが西洋をなめるなと直球の差別をしております。

厳しい現実を噛みしめる四人。

一方でヴァチカンには、ドラーゴが馬で乗り付けます。ヴァチカンの法王庁前で、なんとかしたいと懇願するのです。

ギャーーー! ヴァチカンのスイス人衛兵だーっ!!

ヴァチカンの衛兵・なんとミケランジェロがデザインしたとされております(現在は改良を重ねてはおりますが)/hoto by Lars Curfs wikipediaより引用

スイス人傭兵はヨーロッパの歴史では有名です。

『アルプスの少女ハイジ』を思い浮かべる方もおられるでしょう。あのおんじが村の鼻つまみ者であるのは、実は若い頃傭兵をしていたからなんです。

「やーねー、あの人若い頃は人を殺したのよぉ〜」

とヒソヒソされちゃっている。

ルイ16世やマリー・アントワネットらフランス王族が襲撃された「8月10日事件」において、命を賭して彼らを守ろうとしたのもスイス人傭兵です。

彼らの慰霊モニュメントとして、「嘆きのライオン像」があります。

嘆きのライオン像/photo by Coolcaesar wikipediaより引用

はーっ、こりゃ眼福だーッ! ありがてえ、ありがてえ!

ついでに言うと、本作の使用言語が英語というのもこのあたりに理由があるんです。

ディズニー版の『シンデレラ』にせよ、『美女と野獣』にせよ、本来、フランス語じゃないとおかしい。

こういうお約束というのもあるのですが。

スイス人傭兵ならば、ドイツ語を喋っていてもおかしくないわけです。

あまりに言語体系が複雑化するとさすがにマズイということで、考証としてはおかしいけどそこは妥協しているのです。

現時点までに、本作で使用されていてもおかしくない言語をあげますと。

日本語

スペイン語

ポルトガル語

コンカニ語

ラテン語

イタリア語

ドイツ語

無理でしょ、コレは……。

それはさておき、傭兵とすれば怪しい東洋人なんて相手にできるわけもないのです。

何度も追いかけされようとするのに、めげないドラードが悲しい……。

ドラードが戻ると、メスキータはそんなもんだと冷たい態度です。

それに対し、ゴアで東西のよいところ、悪いところを見てきたと語ります。今見ているのは、西洋の悪しき部分であると。

そこへ、マルティノが誰かが来ると告げます。

ドラードの指摘が重たいものですし、これが本作の迫りたい部分じゃないかと思うわけです。

東西にあるよいところ、悪いところ。それがみっちりと詰まっています。

メスキータはヴァチカンこそ世界の頂点だと返すわけですが、ここでのドラードもすごい。

異端者であるプロテスタントは、その法皇すら恐れていないのだと。

法皇の権威を取り戻せ!

世界史の授業で習った事件として「カノッサの屈辱」があります。

破門されたらやっていけんわ、謝るわ!! と謝罪するあの事件です。

-

カノッサの屈辱~教皇「破門!」vs皇帝「上等だぁ!」からの~?

続きを見る

これが通用したのも、過去のこと。

破門されても「ふーん、あっそ」時代が訪れております。

その代表格がエリザベス1世です。

エリザベス1世/wikipediaより引用

「破門? ハイハイ、わかりました〜。別にどうでもいいし」

そんな冷たい態度そのものでした。

彼女の場合、父ヘンリー8世と母アン・ブーリンの結婚がそもそもカトリック側から認められていないので、彼らからすれば王位継承権すらない。

玉座に座る時点でそんな意志をガン無視しているから、どうでもいいんです。

カトリックの顔色をそれなりに気にしていたのは、スペインがキレたらちょっと面倒臭いから程度の配慮です。

この「法皇? どうでもエエわ」が頂点に達したのはいつでしょうか?

ナポレオンの戴冠式でしょう。

バッチリと絵にも残されました。

戴冠式ともなれば、法皇が冠を捧げてこそ。

しかし、この絵ではジョゼフィーヌに皇后冠を捧げるナポレオン自身が描かれています。

法皇は、背後で見守っているだけ。

ナポレオンはフランス革命が否定したカトリック信仰を認めたとはいえ、それは法皇の権利を戻したということではないのです。

ナポレオンの母レティツィアは熱心なカトリックでしたので、息子の法皇軽視に「この罰当たりが!」と激怒したとか。

だから彼女は、戴冠式にも欠席しております。それでも絵では参加したことになっているのです。

はい、振り返ってみましょう。

ナゼ、カトリック宣教師は前のめりになって布教していたのか?

それは、こういう追い詰められている危機感があったから。

こうやって地球儀レベルで見ないと、日本での布教がわかりにくいんですよね。

東洋人蔑視。

権力争い。

そういうどす黒い事情が、てんこ盛りです。

そこに迫る本作はいいぞ、実にいいッ!!

切支丹布教を禁ず

西洋のドス黒さを描くなら、東洋もちゃんとだぞ!

そう言っているのかな?と思いたくもなる、あの恐怖の豊臣秀吉が映ります。

ああっもう……本作は秀吉がそこにいるだけで怖いわ!!

秀吉は、日本の神仏信仰を滅ぼしかねない切支丹を追放する——そう宣言します。

ここもウマいなぁ。

史実の秀吉が信心深いかと言われると、難しいところなんです。上杉謙信や、淀の方の信仰心の篤さは感じられるんですけどね。

秀吉は自分こそ神の子と思っていたのでは?

そう感じるところがあります。

例えば、祈祷に効果が無いと神すら叱り飛ばすとか。

そして死後、豊国大明神となるわけです。

家康もそうですし、偉人や藩祖を神様とする感覚は日本にはあります。

本作はそれとはまた違う、人間の自己顕示欲をえぐり出している。そんな気がするのです。

このあたりフェリペ2世からも感じています。

彼は自分に逆らう者は異端者であると罵倒するわけです。自分が神の代理人であるという意識が垣間見えます。

かくして、秀吉によって切支丹追放令が発布され、その立て札を人々が熱心に読むわけです。

いいか、質問禁止だぞ!

ドラードが「民衆のマギを求める声が届いたのか」とメスキータに問いかけると、即座に否定します。

フランス、スペイン、元老院、ヴェネチア、ナポリ、ローマ。

そうした勢力から贈り物が届いたため、法皇も応じざるを得ないのです。

カトリックとは何なのか?

民を救うと言いながら、民の声を無視するときっちり描かれております。

一方でパトロンのような権力者の声ならば聞き入れる、と。

そんなメスキータは、民衆の声を聞いたと大嘘をつきながら、少年から三人を選べと告げるのです。

おいおい、二枚舌やのぅ!!

とはいえ、少年たち本人からすれば民の声はうれしい。

マンショは、どうせなら四人で行くと主張します。

しかしクールなマルティノは、そんな子供っぽいことを言うなとあしらいます。

信長の屏風を渡す役目があるだろう——そう迫るのです。

マルティノはガリレオに出会い満足。

ミゲルは奴隷関連の不信感。

ジュリアンはカルロの献身から、自らの信仰を得ています。

かくして三人は辞退するのです。

ジュリアンの辞退に、マンショは驚きます。

彼らに法皇に聞いてくるんだと励まし、ジュリアンは辞退するのです。

その答え次第で、心の中のイエスを捨てると言い切るジュリアンなのです。

こうして三人が選ばれ、法皇との面会に向かうのでした。

メスキータは、跪き口づけをすればいいと駄目押しをします。質問禁止も言いつけます。

清々しいくらいに利用する気満々でw

そしてここで、あの秀吉の場面。

土佐沖にスペイン船が座礁したのでした(「サン=フェリペ号事件」)。

西洋船座礁というのはラッキーチャンスなんですね。

幕末はむしろアンラッキーアクシデントになりますが。

東洋と西洋、恐怖の出会い

秀吉は興味津々です。

宣教師が乗っているからには積み荷没収だと宣言するのですが、ここで船長はこう言い返します。

「おまえらは我が王のことを知らないのか? 艦隊来るけどいいのか? それで世界を征服してきたぞ」

秀吉はここで、怒るどころかうれしそう。

正直だ、感服した!とまで言うのです。

ヒィイイイイッ!!

ここは、本作中屈指の血の凍りそうな場面です。

豊臣秀吉の朝鮮出兵の動機——。

その本作流の解釈が、垣間見えた気がします。

日本には、船で海洋進出をはかるという思いがあまりない。

戦国大名だって、自分たちだけのことで手一杯です。

文禄の役拠点の九州・名護屋に集まった大名の中には、こんなことをどうしてするのかと嘆く者もいたとか。

ここで本作は、東西の危険極まりない融合を描いてしまった——スペイン艦隊の野望が、秀吉の朝鮮出兵の背後にあるとにおわせている。そう見えました。

学術的なことは、この際、横に置いておきましょう。

問題は、プロットとしての組み立て方なのです。

ありとあらゆる行動の背景には、その人の精神性がある。そう本作は迫ります。

ここでこう感じたのは、フェリペ2世と秀吉の描き方に共通点があるからなのです。

おそろしい。

おそろしい作品ですよ、これは!!

法皇の歓迎

かくして法皇の元へ向かう三少年。

ドラードは通訳するなと釘を刺されます。

これも重要ですね。

通訳が誠実かどうかは、実はわからない。通訳が聞き手に忖度してしまうこともある。

最近も、そういう実例がありましたね。

◆大坂なおみ選手「なぜ騒いでいるのか分からない」の誤訳、配信のYahoo!が異例の謝罪(→link)

傑作は時事ネタすら扱えるという実例のようだ!

それにしても、この三少年の衣装も豪華絢爛ですね。

着こなしもいい。所作も綺麗です。

本作は所作がいい。

ここ数年の駄作大河は、そんな動きは頼むからやめてくれと言いたくなるようなものもあるのです。

しかし、本作は実にいい。思わず巻き戻してしまう場面もたびたびあります。

ここまで来た思いを胸に、階段を上る少年たち。

ああ〜、高揚感が伝わってきますね。

それも海外ロケの成果でしょう。いろいろある旅路だった。

回想シーンってこういうものでしょう。

これは時間稼ぎじゃないのだ。

「マギ! マギ!」

民の声と姿が重なるのもいい。

メスキータ以下のドロドロしたおぞましさと表裏一体です。

この本物の聖堂と、武士の衣装という奇跡的な絵!

これだけでも見てよかったなあとしみじみ思えるのです。

伊東マンショとグレゴリウス13世の謁見の場面/wikipediaより引用

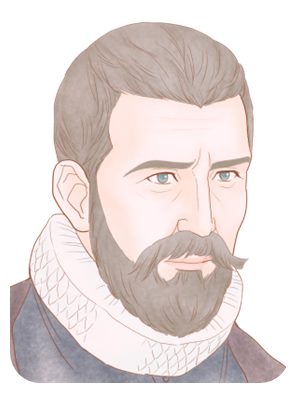

ここで迎えるのが、グレゴリウス13世です。

グレゴリオ暦に名を残しております。

このときなんと83歳!

しかも、死の一ヶ月以内なのです。これは重要なことです。

枢機卿が見守る中、法皇は三人を迎えます。

メスキータの言葉には、完全に差別がありますね。

マンショ、ミゲル、マルティノの順序で法皇に歩みより、掌にうやうやしく口づけをします。

法皇は優しい顔で三人を歓迎します。

ここでマンショは、信長の屏風を献上するのです。

イエスの愛とは?

自分を信じ真っ直ぐに生きることは?

枢機卿たちがなんと無礼なとざわつき始めます。

しかし法皇は、この歳になってそんな質問があるとは思わなかったと驚きを見せるのです。

質問はここまで、献上品を出そうとすると法皇は制止します。あとでよいと。

あ、この既視感!

信長と少年たちのやりとりと似ていますね。

イエスは言われた。人を愛することこそ、命令であると——法皇はそう語ります。

愛することは難しいからこそ、命令と言ったのだろうと解釈するのです。

イエス自身にも、真っ直ぐ生きて来たかどうかわからなかったのだと。

十字架で「赦す」と言われたのは、裏切った弟子だけではなく、充分に人を尽くせたのかわからない自分をも赦す。

そんな意味だったと彼は言います。

死を目前にした自分自身にも、自分を「赦す」と言えるかどうかわからない。だからこそ、イエスの愛とは何か自問自答したい。

メスキータは、法皇を気遣うフリをして打ち切ろうとします。

しかし、ミゲルは奴隷をナゼ許すのかと聞きます。

メスキータは通訳したがらないだろうから、マルティノが通訳をしてみせます。

これには周囲も苦い顔。

こういう反応はどうしてでしょうか?

聞かれたらマズイことが出たら、こうやって「無礼だ!」ということにして黙らせようという典型的な口塞ぎですね。

奴隷に関しては、法王庁も禁止令を出しています。

人間が欲のために人を売買している、人として一番恥ずべきことだ、すまない——と法皇は語ります。

人種差別についてさらに問いたいミゲルを制して、マルティノが語り出します。

法皇は感心しております。

「東洋人のくせに生意気にも西洋の言葉を使うな」とはなりません。

ここでマンショは、異端者の迫害について語り出します。

立場が違うのならば、異端者を焼き殺すのか?

ガリレオすら異端審問されるのはどういうことか?

マルティノはここで、ガリレオについて聞くのです。

法皇は学問に感心のある人物です。マルティノの疑問はわかるでしょう。

そんなことを聞かれたのは初めてだと、戸惑いを見せます。

真理は受け入れられるとは限らない。

何が正しいか、伝えることはできないのだと。

信じるほど、異なる者を排除したくなる、そんな心理を法皇は語るのです。

イエスの「赦す」と正反対の場所に向かってしまう。

権力の椅子に座ると、そこから椅子を奪おうとする人間を憎んでしまうのだと。

「君の問いに答えられなくてすまない」

そう言うしかない法皇です。

法皇は三人の少年に感謝を伝えつつ、抱きしめます。

彼は質問に感謝しているのです。問いかけを心に残すと誓うのです。

マンショはここで、ここにはいないジュリアンのことを告げて、彼に逢って欲しいと懇願するのでした。

留守を守り、十字架に祈りを捧げるジュリアンに、会いに行けと告げる三人でした。

MVP:グレゴリウス13世

尊い……本当に尊いのです。

それはあの椅子に座っているからではなく、誠実に逃げずに、質問に答えたからです。

このやりとりも、痛いところを突いてきました。

本音と建て前が、そこにはある!

本レビューでも指摘してきた通り、奴隷制度は道徳的には悪いと自覚しつつも、発展と経済のためならば仕方ないと看過せざるを得ない背景がありました。

その後押しをしたのが、人種差別です。

神が白人に仕えるように有色人種を作ったという考え方です。

そういうふうに、宗教とは人間の悪を塗りつぶし、騙すために、利用されてきた黒い一面がある。

ガリレオを異端扱いする話は過去のことか?

そうではありません。

ダーウィンの進化論は、宗教と対立するものとして教育すらされていない。

そんな国がこの21世紀にも存在するのです。

真理を受け入れられるのか?

対立する者を赦せるのか?

その法皇の嘆きは、決して古びたものではない。現在も私たちが直面しているのです。

総評

本作は、見れば見るほど「おそろしいほど出来がいい」と唸ってしまいます。

今回の秀吉。

出番がまるでないにも関わらず、顔がチラついてしまうフェリペ2世。

フェリペ2世を見ている時も、秀吉の像がちらついてしまいました。

そして法皇とのやりとりでは、やっぱり信長の像が見えてしまった。

東洋と西洋がつながるとすれば、それは航海技術だけではなく、精神や欲望でもつながってしまうのかもしれない!

本作のおそろしさは、歴史の連続性もあるところなのです。

ここをこうつなげるために、パスを投げているんでしょ?

そう深読みが止められなくなる。

そういう怖さがある。

「サン=フェリペ号事件」を覚えておきましょう。

1600年、つまりは慶長5年春。西洋から船が漂着します。

しかも乗っていたのはプロテスタント国の者。

大歓迎した人物は、徳川家康でした。

本作にちらつく影は、何も距離感だけの話じゃありません。

フェリペ2世の覇業を止める、エリザベス1世とその後継者たち。

豊臣の天下を止める、家康。

東西を越えて手を組むことになる、そんな不敵な存在もそこにはいるようです。

しかも彼らは、少年たちの未来にも暗い影を落とします。

ああ、もう、次のシーズンが待ち遠しいッ!

絶対にスゴイ配役を、家康にぶち込んでくる!

大河の三英傑よりも、こちらの方が気になってしまいます。

【参考】

◆アマゾンプライムビデオ『MAGI』(→amazon)

◆公式サイト(→link)