慶応2年(1866年)12月25日は鶴見中尉こと鶴見篤四郎の誕生日です。

漫画アニメ『ゴールデンカムイ』における最重要キャラの一人であり、見た目のインパクトもさることながら、彼の背にのしかかる過去がきつい。

「ラスボス」鶴見中尉の背負わされた宿命を考えると、とてもフィクションとは思えない重く複雑な感情にとらわれてしまいます。

いったい鶴見篤四郎とは何なのか。

史実と照らし合わせて考察してみました。

長岡藩――敗者の誇り

鶴見篤四郎は何歳で、いつ生まれたのか?

劇中では41歳頃から始まったと推察できます。

旧幕時代の記憶が強い人物は、ファンブックで出身地を国名表記。

鶴見は「新潟県」とされていますが、逆算すると明治維新前夜、慶応2年(1866年)あたりの生まれとわかります。

新潟県は、複数の藩から成立しました。

村上

新発田

長岡

高田

など

このうち鶴見はどの藩の出身か?

推察するに、長岡藩と思われます。

幕末の長岡藩を代表する人物といえば、家老であった河井継之助が有名ですね。

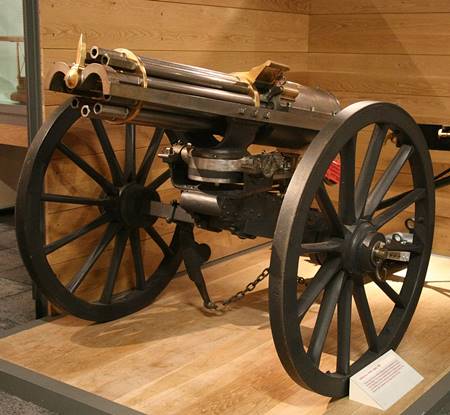

彼はガトリング砲を用い、西軍をさんざん苦しめ、西郷隆盛の実弟・吉二郎も長岡の攻防で戦傷死を遂げています。

※以下は西郷吉二郎の生涯まとめ記事となります

-

北越戦争に散った西郷の弟・西郷吉二郎~呆気なかった生涯36年の最期とは

続きを見る

それだけではありません。

後に陸軍の元老としても知られる山縣有朋が、長岡では褌一丁で逃げたと語り残されています。

山県有朋/国立国会図書館蔵

劇中の鶴見は、機関銃を放ちながら恍惚とした表情を浮かべます。

ああも目立つように機関銃を出してきて、かつ、幕末史からの影響も強いとなると、長岡藩出身と考える方が自然でしょう。

奥羽越列藩同盟の中でも、この長岡藩は独自の個性と誇りがありました。

河井継之助がそうしたように、立ち塞がる連中を薙ぎ倒してやる――そんな思いを鶴見も強く持ち合わせていたのではないでしょうか。

“中央”に、なぜ従う必要が?

長岡藩出身と考えると、“中央”こと政府に反旗を翻す鶴見の人格形成の根底も浮かんできます。

戊辰戦争に敗北した――と言っても諸藩で温度差はあります。

悲劇の主役、京都の治安を守るうちに勝てるわけもない戦いに巻き込まれた理不尽さへの恨みがある、いわば敗者のスタンダードが会津藩。

大藩ゆえに、見過ごせず立ち上がったものの、どこか鷹揚であったと味方からすらみなされがちな仙台藩。

敗者とはいえ、実は連戦連勝、負け知らずだった庄内藩。西郷隆盛から寛大な措置をとられ、そのことに感謝し、西南戦争で西郷に味方する者が多くおりました。

そして庄内藩同様、戦術的には敵に勝っていた長岡藩。

前述の通り、西郷の弟を討ち取り、山縣を褌一丁で敗走させたことは痛快事!でした。

このように知名度や認識の上でかなり差があり、かつ、その土地の人々が語り継いで来た内容も当然のことながら違いがあります。

長岡藩には、敵に「死を覚悟させた」という勝利の記憶があり、ガトリング砲を手にしていたという、先見の明への誇りもあります。

ガトリング砲(1865年)/wikipediaより引用

政治的な詐取で押し寄せ、長岡藩から資産を掠め取って行った――そんな官製の大泥棒にしてやられたという不信もありました。

プライドの高さ、負けてられないという感情。そして自分たちの知性への確信すら感じさせます。

話は少々脱線しますが、そうした長岡目線で見る「幕末と明治時代」を知りたいのであれば、半藤一利の著作がおすすめ(→amazon)。

-

菅原文太兄ぃは仙台藩士の末裔だった『仁義なき幕末維新』に見る賊軍子孫の気骨

続きを見る

彼は司馬遼太郎の熱心なファンでありながら、幕末維新史については支持していません。

『幕末史』(→amazon)をはじめとする幕末維新の関連書籍を読んでいくと、その根底に流れる冷たい目線と、熱い誇りが伝わってきます。

幕末に生まれ、明治に生きた鶴見篤四郎という人物にも、同様の冷たさと熱さが備わっていたのでしょう。

ただ、彼には長岡出身者らしからぬ一面もあります。

日本屈指の酒の名産地であり、贈答品に日本酒が欠かせない新潟県。その土地に生まれながら、下戸で甘いものが好きだというのは彼なりの個性です。

“賊軍”の土地から士官学校へ進む

教育水準が高いことに誇りを抱いていた長岡。

となれば、勉強のできる若者はさぞかし周囲の期待を集めたことでしょう。

そうした大人たちの言葉の端々には、政府への不信感と軽蔑も含まれていたはず。話の合間には、みっともない逃げ方をした山縣有朋への嘲笑も挟まれるわけです。

中央の連中に、長岡出身者がガツンと言わせる。そのためにはどうすべきか?

当時、鶴見のような賊軍出身者の出世ルートは限られていました。

研究者か、軍人か。

なんせ政治家への道は薩長で占められていた時代。お国に尽くして故郷へ錦を飾るため、鶴見篤四郎は周囲の期待を背負いながら、陸軍士官学校へ進んだことが推察できます。

篤四郎という名前からして、長男でない可能性は高い。

それでも士官学校へ進んだ。

あの年代で洋琴(ピアノ)を弾けて、ロシア語をこなせる上に柔道もできる。

鶴見という人物がどれほど優秀で、期待を集める存在であったか。その背後には、彼に期待を寄せる長岡の人々の想いまで、想像したくなります。

同じ士官学校卒の花沢勇作や、鯉登音之進と比較すると、より鶴見の特異性は見えてきます。

まず、金銭感覚です。

当時の士官学校は制服を自前で調達しなければなりません。例えば軍服は、色などの規定を守れば、ある程度アレンジができます。

金があれば上等な生地を使う。欧州から取り寄せることだってできる。

一方で貧しければ一張羅となり、摩擦でテカテカになってしまっても、着続けれなければならない。

薩摩閥のボンボンと、賊軍長岡藩出身者では、見た目から異なっていても不思議はありません。

後年の鶴見は、謎の陰謀仲間なり、スポンサーでも見つけていたかもしれませんが、士官学校に入った当初は貧しかったことでしょう。

故郷の誇りとして、学費をかき集められて、送り出された鶴見。彼にはそんな苦難の時代があっても全く不思議ではない。

そういう生育環境からすれば、鯉登に対してどこか冷たい目線があってもおかしくありません。

鯉登が目をキラキラさせて「鶴見中尉殿にも教えてあげたい!」と菓子の話をするとき。

鶴見の胸には、どんな思いがよぎっていたか……。

妻子を愛してしまった“諜報員”

士官学校卒ともなれば、少尉から軍人としてのキャリアが始まります。

鯉登と鶴見が一階級しか差がついていない。そこには歪な構造も見て取れます。

明治時代は、陸軍が長州閥、海軍が薩摩閥でした。薩長の出身者は、名前さえ書ければ軍隊内で出世できるとすら言われていた。

会津藩出身の陸軍士官である山川浩が、西南戦争での卓越した戦果もあって少将にまで昇進すると、山縣有朋が憎々しげに「ありゃ会津じゃろが」と吐き捨てたと伝わっています。

山川浩/Wikipediaより引用

賊軍出身者が出世できる軍隊ですら、露骨な差別がありました。

作中の鶴見は飄々としているようで、その不平等を感じていないはずがありません。

ここで効いてくるのが、長岡出身であるということ。

私の方が賢いのではないか?

威張っている連中は政治的詐術を用いてその座にいるだけであり、実力ならば私が上ではないか?

そんな騙し合いに向かっていく理由があるように思えてくるのです。

といっても、まだ若い頃の鶴見は真面目でした。

明晰な頭脳とロシア語を話せることからか、ロシアで潜入任務をこなしていたことが描かれています。

長谷川幸一という偽名を用い、ウラジオストクで写真館を始める――諜報員としての任務をこなすことになったのです。

重要でありながら、花形とはいえない任務でしょう。

当時の日本にとって、国土防衛の上で最大の脅威はロシアでした。

江戸時代後期のころから、日本はロシアに対しひしひしと脅威を感じていて、そうした根深い恐怖心は、ロシアへの嫌悪感にも繋がってゆきます。

そんな敵地で写真館を開く。見つかったらどうなることかわからない。

しかもこのウラジオストクで、長谷川幸一という日本人はフィーナという妻を持ちました。愛娘のオリガまで授かります。

この長谷川幸一時代の行動が、重要かつ、実は難解なものと思えます。

諜報員としてロシアにいながら、妻子を持ってしまった。果たしてそれはよいことなのかどうか?

軍人としては、あくまで偽装に徹するべきでしょう。

人の上に立つ士官としての心得は、鯉登音之進の父である平二が体現。

彼は我が子かわいさのために、庇うようなことをしてはいけないと考え、息子を樺太に派遣しました。その任務の際に重傷を負うと、周囲に誰もいないことを確認してやっと安堵した顔を見せています。

これが明治の軍人らしさです。

我が子二人が戦死した乃木希典は、その子の死まで含めて美談とされました。

乃木希典/wikipediaより引用

こうした事例を踏まえると、偽装結婚で得た妻子を真剣に愛してしまうというのは、あまりに軍人としての心得が足りない。

それが鶴見の置かれたジレンマでした。

最愛の妻子を失った”長谷川幸一“という男

諜報員としての長谷川幸一は、ロシアの官憲に正体を疑われ、写真館に捜索の手が及びました。

彼自身のミス由来ではないものの、諜報員としては任務失敗です。こうなれば速やかな撤退しかありません。

しかもそのとき、ウイルク、キロランケ、ソフィアの三人組が写真館にいました。

革命をめざす彼らと官憲は銃撃戦となり、その過程でフィーナとオリガは命を落としてしまいます。

写真館に火を放ち、彼はウラジオストクから戻ります。

胸には妻子を殺したウイルクへの憎しみ……しかし、冷静に考えてみると、鶴見の怒りと憎しみには正統性が薄いように思えてきます。

諜報員として妻を偽装工作に巻き込み、危険に晒した。その迂闊さを擁護することは難しい。

フィーナとオリガを殺した銃弾を放ったのは、確かにウイルクです。とはいえ、そこに至るまでの過程において、鶴見はかなりのミスがある。

ウイルクの仲間であったソフィアは、フィーナとオリガの死に対してかなりの罪悪感を抱いています。

しかしキロランケはそうでもない。ウイルクからも感じられない。

この三人の中ではキロランケが最も冷徹かつ任務に忠実といえる。彼も北海道に渡り妻子を得ています。ところが劇中において彼が妻子を思い出すことはありません。

それどころか、キロランケはウイルクが妻子を得たことで甘くなったとみなしていました。

あの写真館事件について考え直してゆくと、むしろ鶴見という人物は甘かったのではないかと思えます。

だからこそ、冷酷になっていったとも思えるわけですが。

悲しみを誰にも言えない

ここまで、鶴見は割と甘いところがあったと書いてきました。

さまざまな過ち。本気で妻子を愛したこと。

ありのままの想いを誰かに語ろうにも、できぬところまで追い詰められていたといえます。

もしも鶴見が、誰かに全てを打ち明けることができていたら――教会で神父に打ち明けるなり、できていればよいのでしょうが、それはできない話。

軍人としての甘さもありますし、当時の世相も関係してゆきます。

日露関係はますます悪化してゆき、ついには日露戦争に向かってゆく。そんな中で、ロシア人妻子の話を誰にもできるはずがありません。

当時「露探」(ロシアのスパイ)という言葉がありました。

日本にあの憎きロシアの手先が潜んでいるのではないか?

日本全体がそんなヒステリックな被害妄想に取り憑かれていたのです。

ロシア語やロシア文学を学んでいる。ロシア正教徒である。

それだけでも「露探」と誤解されかねない状況で、ロシア人妻子を悼むことなどできるはずもない。

鶴見はなぜ妻子の指の骨だけを大事にしているのか。写真すらないのか。そこには彼なりの苦しい事情がありました。

こうして悲しみを抑え込んでいく中、鶴見が屈折した謀略、復讐、弔いに取り憑かれても、仕方なかったのかもしれません。

鶴見という人物を考えていくうえでは時代背景も重要。

もしも彼が別の時代に生まれていたら、長岡出身であることも、ロシア人の妻がいたことも、ここまで決定的に人生を変えなかったかもしれないのです。

鶴見篤四郎は時代の子とも言えました。

誰ともわかりあえない鶴見篤四郎

鶴見の動機が妻子の復讐であったら――理解されるどころか、失墜しかねないことが、月島の反応からわかります。

月島個人としては、自分が最愛の幼馴染への愛惜を捨ててまで鶴見に加担している以上、個人的に腹が立つのは当然です。

月島基(ゴールデンカムイ30巻/amazonより引用)

ただしこれは現代の読者に対するわかりやすさゆえの導線とも思えます。

明治の軍人としての意識を持ち出せば、月島以外でも呆れてしまいかねない事態。

ましてや鯉登をのぞけば日露戦争体験者である。

ロシア人を慕う鶴見とは一体何事なのか!

鶴見はかなりのリスクを犯してまで、金塊争奪戦に挑んでいたと改めて思えます。

金塊どころか妻子を殺したウイルクへの復讐が根底に流れていて、しかもウイルク自身が死んだあとは娘のアシㇼパに憎悪をぶつける。

妻子を失い、殺すことでしか心を埋められない――鶴見は心情的にはどこまでも孤独な人物でした。

あれだけ優しい嘘で大勢を騙しておきながら、誰からも理解されなかった。

圧倒的な孤独が彼にはあります。

日本とロシアに結びつけられ、引き裂かれた夫妻

長谷川幸一とフィーナ――日本人男性とロシア人女性の夫婦とは、歴史的にみても象徴的に思えます。

国境を接し、敵対関係にある国同士の夫妻とは、どうしたって政治的な意図や偏見の目に晒されてしまいます。

この組み合わせは、日ロ関係を考える上でも重要です。

鶴見のあとにも、同じように歴史により結ばれ、苦労した夫妻はいます。

鶴見の配下であった鯉登は、軍人としての最終戦績に第二次世界大戦が刻まれます。アジア太平洋戦争において、沖縄と樺太には敵軍が上陸し、戦場となった。

第二次世界大戦時、ドイツとの激戦において、ソビエト連邦こそが最大の死者を出し、深刻な労働力不足に悩まされていたため、樺太と満洲国から日本人を連れ去り労働力としました。

シベリア抑留です。

こうして抑留された人々が帰国に至るまで、さまざまな困難がありました。

帰国後も、彼らには「アカ(共産主義者)」という偏見がつきまといます。露探という呼び名に代わる、冷戦下で別の偏見が生まれていたのです。

あえて現地にとどまることを選んだ人々もいます。

ソ連に抑留された人々は、ずっと囚人扱いされていたわけではなく、釈放された場合もありました。ただし、日本への帰国手段がないため、現地で暮らすしかなかったのです。

そうしているうちに、現地で恋に落ち、結婚した人もいました。日本に帰国できることになっても、あえて愛を選び、止まった人々もいるのです。国同士がいがみ合おうと、人と人を簡単には切り離せません。

鶴見とフィーナという夫妻は、そんな人々のことも連想させます。

ロシアという国は日本の隣国であり、遠い場所ではなかったのだと。激動の歴史があればこそ、その中で結ばれ、引き裂かれた仲もあったのだと。

★

鶴見篤四郎という人物には、この時代だからこそ生まれた悲劇が凝縮。

なまじ最後の敵であるため、長いスパンでその苦しみが暴かれてゆきます。

彼の苦悩は、日本近代史が抱えていた歪さゆえに生まれたものとも言えるでしょう。

ただの悪役ではなく、その苦悩を読み解くことで、見えてくることもあるのかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

ゴールデンカムイ尾形百之助のルーツと因縁を徹底考察~薩摩と水戸の関係とは?

続きを見る

-

第七師団はゴールデンカムイでなぜ敵役なのか 屯田兵時代からの過酷な歴史とは

続きを見る

-

『ゴールデンカムイ』門倉利運は会津藩士か仙台藩士か?そのルーツを徹底考察!

続きを見る

-

とにかく過酷だった北海道開拓~明治維新敗者に新選組や囚人達の苦難とヒグマの恐怖

続きを見る

-

土方歳三35年の生涯まとめ~幕末を生き急いだ多摩のバラガキが五稜郭に散る

続きを見る

【参考文献】

『ゴールデンカムイ公式ファンブック探究者たちの記録』(→amazon)

半藤一利『幕末史』(→amazon)

奥武則『ロシアのスパイ - 日露戦争期の「露探」』(→amazon)

他