明治三年(1869年)11月27日は、高杉晋作でお馴染み【奇兵隊】への解散が命じられた日です。

幕末には大活躍していた部隊の一つが解散させられるからには、さぞかし深い理由があった……と思いきや、そうでもないというか、せつねぇというか。

現代のオフィスワーカーなら思わず涙してしまいそうな経緯。

まずは奇兵隊がどんな部隊だったのか、その点から振り返ってみましょう。

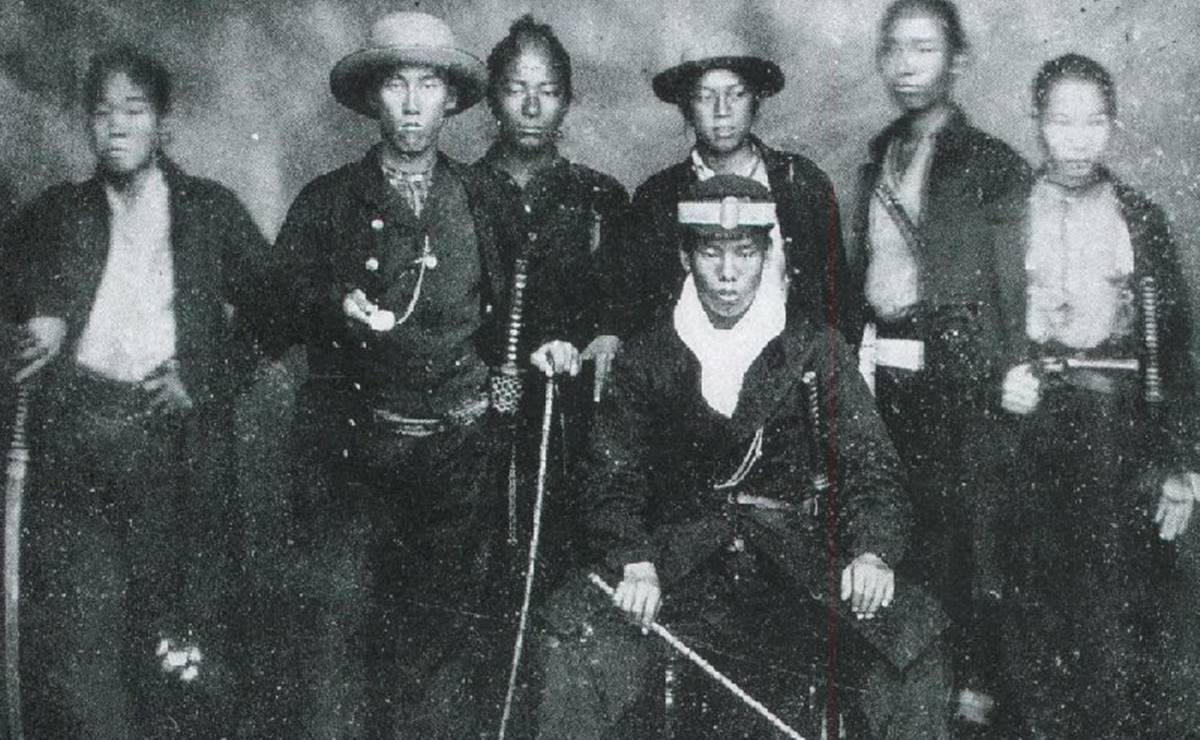

町人も農民もそして武士もいた奇兵隊

皆さんご存知の通り、奇兵隊は長州藩の高杉晋作が

「藩の内部を作り変えるついでに、全く新しい部隊を作ろう! 藩士でもそれ以外でも来たい奴は来い!」(超訳)

という実に太っ腹なモットーを掲げて作った新しい組織でした。

文久3年(1863年)6月に豪商・白石正一郎宅で結成されています。

※以下は白石の関連記事となります

-

西郷や高杉が頼りにした尊皇商人・白石正一郎~なぜ明治政府に見捨てられたのか

続きを見る

「武士以外を集めた身分差のない部隊」

そう言われますが、実際は武士も町人も農民入り混じっています。

身分については出身階層が名簿に記されたので、実質あったと考えられてますね。

隊をまとめるための役職もありました。

隊長を頂点として、軍監・書記・稽古掛・機械方・斥候などです。

この辺は今の会社組織と似たような感じであり、コネでどうにかなっちゃうのも……まぁその話は後ほど。

農民出身者は4割を超え、町人は、白石正一郎の家があったエリアから多数入隊しています。

「奇兵」というのは「正規兵」の対義語として作ったものだそうです。

「奇」という字から「奇妙」とか「変わった」というイメージを持つ方が多いかと思うのですが、漢字としては「普通を飛び越えて優れている」「珍しい」という意味もあります。

高杉も恐らくこのあたりの意味を込めてつけたのではないでしょうか。

「無知」は強み――ぐんぐん戦術を覚える庶民兵

「もとが素人の寄せ集めじゃ、ロクに戦えないだろ」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、200年以上も続いた太平の世のお陰か、武家の人間だって実戦を知りません。

もちろん教養としての武道や兵法を学んではいましたが、西洋嫌いの世論も相まって、新しい知識を入れるには向かなかったのです。

「全く新しいことをやるんだから、誰でもいいじゃん? やる気ある奴にやらせようぜ」

そう考えた高杉の予想通り、町人・農民達は驚くべき速さで西洋式の武器や戦術を飲み込んでいったとか。

そもそも、なぜそんなことができたのかというと、当時の長州藩がかなり窮地にいたからです。

薩摩藩や幕府との対立が過ぎて、京都でドンパチをやらかしてしまい、あろうことか【禁門の変】で御所に鉄砲を撃ちこんでしまい、「お前ら朝敵」というレッテルを貼られてしまったのです。

もはや滅亡寸前。

状況を打破するには、よほどの切れ者が必要だ……と、選ばれたのが「イギリス公使(ピー)しようぜ!」(超訳)その他で投獄されていた高杉晋作でした。

※続きは【次のページへ】をclick!