2021年大河ドラマ『青天を衝け』をご覧になられた方。

こんな疑問を抱かれませんでした?

渋沢栄一が西郷隆盛と食事をしたとき、美味しそうに豚鍋をつついていた。

あれ?

江戸時代の日本って食肉は禁忌だったのでは?

実際は違うのか?

あるいは2018年の大河ドラマ『西郷どん』を振り返ってみると、庶民や下級武士たちは食料に乏しく、食うや食わずの生活をしていた。

ただ、その割に西郷隆盛も大久保利通も背が大きくないか?

身長というのは遺伝要素もさることながら、やはり栄養状態に左右されがちであり、例えば、貧しい幼少期を送った豊臣秀吉は小柄だったとも伝わります。

一方の薩摩では西郷や大久保だけでなく、全体的に高身長の者が多くおりました。

そう考えると「食うや食わずや」というのは、なんだか腑に落ちない。

ということで本稿では、薩摩隼人たちに強い影響を与えたであろう薩摩の食文化ならびにその他の文化事情を見ていきたいと思います。

栄養価の高いサツマイモと豚肉は入手しやすく

薩摩は、火山灰土壌に覆われており、稲作にあまり適していない土地です。

それが江戸時代から米の年貢を納めにくくしており、農民だけでなく武士の生活も苦しく、藩財政を逼迫している要因の一つでした。

※以下は薩摩藩財政の関連記事となります

-

実は借金地獄でカツカツだった薩摩藩~武士も農民も苦しかった懐事情とは?

続きを見る

薩摩にとって救世主となったのが、サツマイモです。

荒れた土地でも収穫でき、栄養価も高いサツマイモは、たちまち庶民の強い味方となりました。

さつまいもは、食物繊維の他、ビタミンB1、C、E、カリウムなども豊富。特にビタミンCは、さつまいも1本でリンゴの4倍以上。

さつまいものビタミンCは他の野菜に比べて熱に強いのもうれしいポイントです。(キューピーより引用)

上記、キューピーさんの解説に限らず、江戸時代にも徳川吉宗が青木昆陽の『蕃薯考』に目をつけ、栽培を奨励したなんてお話も聞いたことがおありでしょう。

青木昆陽/wikipediaより引用

例えば西郷隆盛の愛妻である西郷糸子(岩山糸)も、東京で過ごした晩年にもサツマイモ御飯を喜んで食べていたそうで。

それだけ頻繁に食べる、懐かしい故郷の味だったのですね。

そしてもうひとつ、愛された食材が豚肉です。

琉球から伝来した豚は、江戸時代初期から食べられていました。

江戸の薩摩藩邸からも、豚の骨が出てくるほどだそうです。

欧米人と比べても遜色のない背の高さ

日本人に食肉文化はなかったのでは?

豚肉というと、そんな疑問を抱かれるかもしれません。

たしかに日本人の間では、長らく獣肉のタブーがありました(天武天皇以来とも)。

もちろん実際には食べていた記録も残っていますが、主たるオカズになるほどの普及率とも言えません。

例外が、異国情緒溢れる薩摩です。

中国・琉球・西洋から影響を受けた南国薩摩では、他地域とはかなり異なる食生活を送り、豚肉も食しておりました。

実際、林真理子氏の原作『西郷どん』にも記述は多く、全部で6箇所出て来るほどです。

そうした食生活のためか、薩摩藩士は長身の者が多かったのです。

幕末に来航した欧米人から見ても、遜色がないほどの背の高さでした。

これは貧しい下級武士であった西郷隆盛、大久保利通らも例外ではありません。

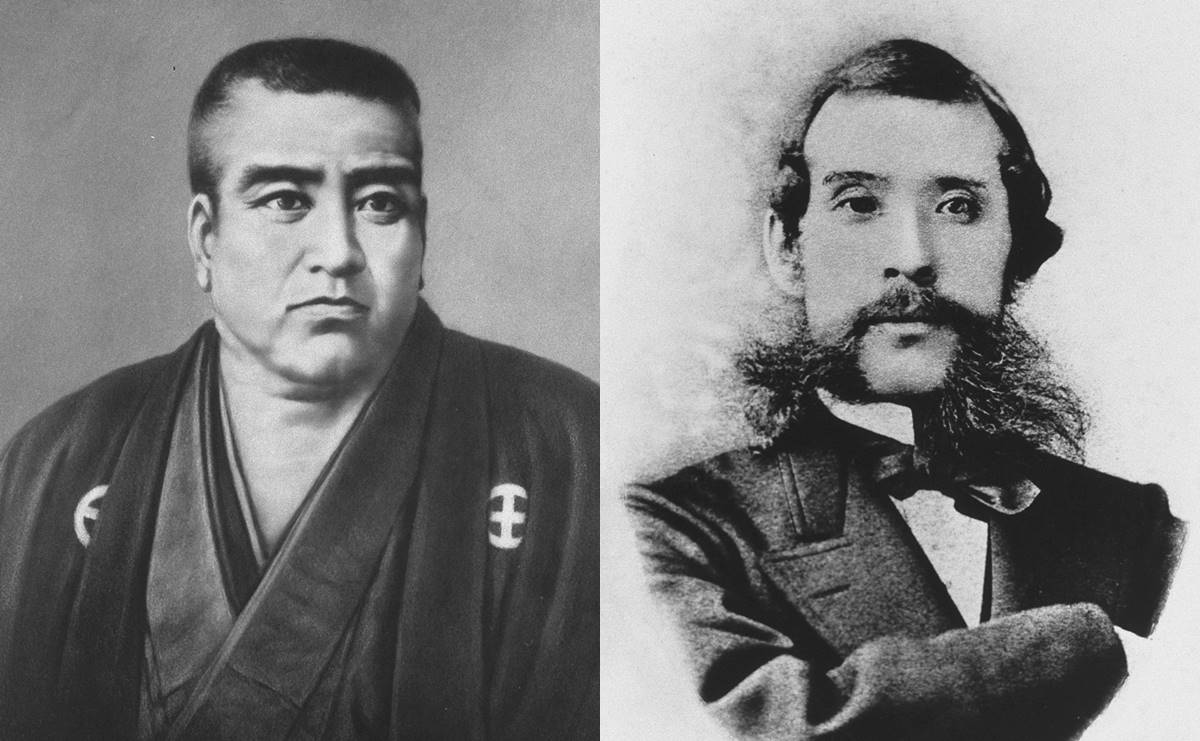

西郷隆盛と大久保利通/wikipediaより引用

生活は苦しいけれども食料流通は悪くなく、栄養状態は良好だったのでしょう。

ちなみにサツマイモという呼び名を、薩摩の人は使いません。

「唐芋(カライモ)」と呼んでいました。

※続きは【次のページへ】をclick!