山海の珍味をたらふく食べ、脇には綺麗どころを侍らせる――。

江戸時代の殿様といえば、いかにもノンキでお金持ちなイメージかもしれません。

しかし、こんな贅沢バカ殿はテレビだけの世界。

江戸時代の特に中期以降、全国で江戸300藩(実際には変動している)と言われてましたが、参勤交代でかさばる経費や、貨幣経済の浸透、飢饉による収入の減少などにより、どの藩でもお財布事情は厳しくなっておりました。

そんな中でも、東のキングボンビー代表が米沢藩です。

米沢藩についてはご存知の方も多いでしょう。

関ヶ原の戦いで敗れた上杉家(当主は景勝)が、かろうじて改易(取り潰し)を免れながら大減封に処され、苦しくなったというものです。

では西は?

と言うと、これが意外かもしれませんが、大河ドラマ『西郷どん』等でも注目された薩摩藩でした。

「米沢藩はわかるけど、なぜ薩摩が? 全国二位の大大名だよね?」

という疑問は、ごもっともでありましょう。

なぜ薩摩が貧乏だったのか? 振り返ってみたいと思います。

島津家の家紋「丸に十文字」/wikipediaより引用

薩摩藩と米沢藩の共通点「武士が多すぎ」

まず米沢藩の困窮について振り返ってみますと、構造的な問題に突き当たります。

関ヶ原の敗北により大減封されたのに、藩士の数を据え置きにした。

つまり武士の数が多すぎたました。

実はこれ、薩摩藩にもあてはまるのです。

薩摩藩領内の人口のうち、25パーセント、つまり4人に1人が武士(琉球国はのぞく)であり、それだけ農業生産性が低かった。

全国平均で見ますと、各藩の武士比率は5~6%ですから、薩摩が飛び抜けて高いことがわかりましょう。

藩士の禄を確保するだけで、財政が圧迫される状態なのです。

ゆえに下級武士も畑を耕したり、農民のような生活をしたりしなければ生きていけません。

ドラマ『西郷どん』で、農民や下級武士が苦しいのは

「島津斉興や調所広郷の悪政のせいだ! 島津斉彬様なら劇的に改善してくれるに違いない!」

と、西郷隆盛が訴えておりましたが、そもそも最初から厳しい話なのです。

こんなこと、当時の西郷隆盛が知らないハズもなく、ミスリードな場面だったと言えるでしょう。

後述しますが、調所広郷はむしろ薩摩藩の借金を強引な手法で帳消し同然にする功労者とも言えます。

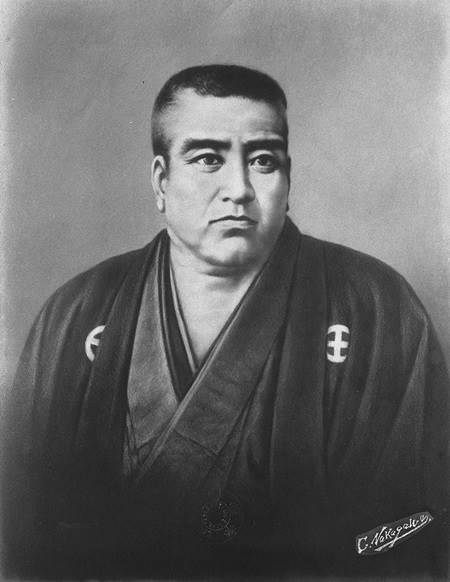

西郷隆盛/wikipediaより引用

72万石の大大名実質は36万石だと!?

薩摩藩の石高は「72万石」とも「77万石」ともいわれておりました。

加賀百万石の金沢藩102万石に次ぐ大藩です。

しかし、これにはトリックがあります。

他藩が米高(玄米にした状態)で計算しているのに対して、薩摩藩は籾高(籾のついた状態)で算出していました。

他藩と同じ米高で計算すると、実質は36万石程度に激減。

長州藩や佐賀藩と同程度になります。

薩摩の領内は、火山灰土壌で稲作に適していません。

火山噴火、台風、土砂崩れといった災害も発生しやすく、農業生産性はかなり貧弱であり、ゆえにサツマイモが非常に重要な食料源になっていました。

それなのに、武士が多く、石高の大半が藩士の禄として消えてしまうんですから、これはかなりキツい。

藩の実質的な収入となる蔵入高は13万石程度。

もはや運営するだけで赤字が嵩むという破綻企業と同じ状態でした。

※続きは【次のページへ】をclick!