元治元年(1864年)6月――。

蒸し暑い京都の夜、男達の怒声が闇の中に響きました。

「御用改めでござる!」

待ち受けていたのは、幕末史の中でも屈指の惨劇。

【池田屋事件】です。

実践剣術を学び、圧倒的な強さを誇る新選組隊士らが、狭い室内に集まった尊王攘夷派の者たちを斬り殺してゆく――地獄絵図が展開されました。

新選組最大の活躍として名高いこの事件で、どうしても、なおざりにされがちなのが、犠牲者たちです。

特に、長州藩の死者の中には、松下村塾でも高杉晋作や久坂玄瑞と比して、負けず劣らず優秀だとされた吉田稔麿(としまろ)がおり、その後の情勢に少なからず影響を与えています。

本稿では、元治元年(1864年)6月5日に命を落とした吉田稔麿の生涯と、池田屋事件前後の情勢を見て参りましょう。

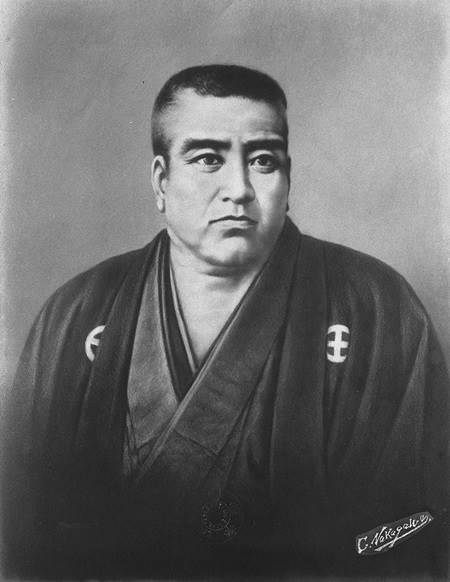

吉田稔麿/wikipediaより引用

池田屋事件を中心に3つの騒動が立て続けに勃発

池田屋事件は、前後二つの事件と連動しています。

・八月十八日の政変(1863年)

・池田屋事件(1864年)

・禁門の変(1864年)

ざっくりマトメますと……。

【八月十八日の政変】で勢力を失った長州藩および尊王攘夷派の活動家たち。

彼らが巻き返しを図っていたところ、偶発的に新選組に察知されて【池田屋事件】が発生。

後に【禁門の変】へとエスカレートした――そんな流れです。

禁門の変は、二度目の流罪から戻ってきた西郷隆盛が初めて指揮を取った戦いとしても知られますね。

西郷隆盛/wikipediaより引用

その前に起きていた池田屋事件は、明治維新を数年遅らせたとも、あるいは早めたとも、真逆のことが言われています。

どういうことか?

そもそも仮定の話で結論はでませんが、これにより禁門の変が戦況をエスカレートさせたことだけは間違いないでしょう。

なぜなら池田屋事件の犠牲者には、長州藩士が多数含まれていたからです。

その仇討ちに燃えて、歯止めが利かなくなった可能性は考えられます。

池田屋事件犠牲者リスト

池田屋事件で犠牲者、あるいは傷を負ったのはいかなるメンツだったのか?

少々長くなりますが、その規模の大きさを実感するため、各藩ごとに一人ずつまとめましたのでご覧ください。

長州藩(支藩含む)

広岡浪秀(長州藩の神職。池田屋で闘死)

吉田稔麿(長州藩。脱出後自刃)

杉山松助(事件を知り長州藩邸から駆けつけるが会津藩兵に斬られ、後に死亡)

佐伯稜威雄(長州藩の神職。捕縛され、慶応元年6月4日(1865年7月26日)に刑死)

佐藤一郎(長州藩京都藩邸吏。捕縛され、7月20日(8月21日)に刑死)

内山太郎右衛門(長州藩の無給通士。捕縛され、7月20日(8月21日)に刑死)

山田虎之助(長州藩の無給通士。いったん脱出。後に捕縛)

有吉熊次郎(長州藩。長州藩邸に脱出)

大沢逸平(長州藩。長州藩邸に脱出)

国重正文(長州藩。脱出)

酒井金三郎(長府藩。縄手後で殺される)

土佐藩

北添佶摩(土佐藩。池田屋で闘死。階段落ちで有名ですが創作説あり)

石川潤次郎(土佐藩。池田屋で闘死)

伊藤弘長(土佐藩。池田屋で闘死)

越智正之(土佐藩。池田屋で闘死)

望月亀弥太(土佐藩。脱出後自刃)

野老山吾吉郎(土佐藩。戦闘の後、脱出。儒学者・板倉槐堂を頼り、後に長州藩邸で自刃)

藤崎八郎(土佐藩。三条小橋で負傷後自刃、あるいは大坂土佐藩邸に送られた後死亡とも)

肥後藩

宮部鼎蔵(肥後藩。池田屋で自刃)

松田重助(肥後藩。池田屋で闘死)

高木元右衛門(肥後藩。脱出して長州藩邸へ逃れる)

宮部春蔵(肥後藩。鼎蔵の弟。長州藩邸へ逃れる)

林田藩

大高又次郎(林田藩。池田屋で闘死)

大高忠兵衛(林田藩。大高又次郎の弟。いったん脱出。後に捕縛され、7月4日(8月5日)に獄死)

北村善吉(又次郎の門人。槍傷を負うが、池田屋裏から川辺に逃れ、舟入の中へひそんで助かる)

その他

錦織有無之助(尾張藩。二階南側より逃走、水戸藩邸に逃げるも追い出され、捕縛され、刑死)

福岡祐次郎(伊予松山藩。池田屋で闘死)

西川耕造(京。いったん脱出。10日後に捕縛され、元治2年2月11日(1865年3月8日)に獄死)

今井三郎右衛門(豊岡藩。捕縛され、刑死)

村上俊平(上野佐位郡出身。捕縛され、刑死)

淵上郁太郎(久留米藩。脱出)

町人

近江屋まさ(近江屋女将。近江屋で殺害される。「ふさ」とも)

入江惣兵衛(池田屋主人。獄死)

和泉屋重助(和泉屋主人。刑死)

幸次郎(和泉屋手代。刑死)

丹波屋次郎兵衛(丹波屋主人。刑死)

丹波屋万助(次郎兵衛の子。刑死)

新選組

新田革左衛門(新撰組隊士、闘死)

奥沢栄助(新撰組隊士、闘死)

藤堂平助(新撰組隊士、重傷)

永倉新八(新撰組隊士、重傷)

池田屋事件で生きて捕縛された者の中には、直後、禁門の変の最中に処刑された人がいます。

禁門の変では京都で大火災が発生し(どんどん焼け)、牢まで延焼したため、処刑されたのです。

皮肉なことに「禁門の変」が起きたために、とどめを刺さされてしまったのです。

禁門の変(蛤御門の変)を描いた様子/Wikipediaより引用

その男は、総理大臣になれたかもしれなかった

明治時代に新政府の要職を歴任した品川弥二郎。

彼はあるとき松下村塾について質問され、こう答えています。

「松下村塾で一番優れていたのはどなたでしょうか?」

「そりゃ吉田稔麿が一番じゃ。生きて今頃おるなら、据え置きの総理大臣じゃろ。

次は杉山松助、こりゃ大蔵大臣。久坂玄瑞は万能、高杉晋作は奇智に長け、前原一誠は勇。入江九一に寺島忠三郎、彼らもすごかった。

まずこの7人が優れちょるね。その中でも、吉田は飛び抜けて素晴らしかった」

品川弥二郎/wikipediaより引用

では、ここに出てきた長州藩士7名が、いつどこで最期を迎えたのか。

整理してみましょう。

吉田稔麿:元治元年(1864年)「池田屋事件」にて殺害、享年24

杉山松助:元治元年(1864年)「池田屋事件」にて殺害、享年27

久坂玄瑞:元治元年(1864年)「禁門の変」にて自刃、享年25

高杉晋作:慶応3年4月14日(1867年)病死、享年27

前原一誠:明治9年(1876年)、「萩の乱」により刑死、享年42

入江九一:元治元年(1864年)「禁門の変」にて戦死、享年28

寺島忠三郎:元治元年(1864年)「禁門の変」にて自刃、享年21

なんと、7人中6人が明治維新を見ることなく、しかもそのうち5人が元治元年(1864年)に死亡しております。

中でも優秀だった二人が散った池田屋事件。

長州藩としては、貴重な人材を失った事件だと改めてわかります。

では、こんな濃いメンツの中でも、最も優れていたという吉田稔麿(よしだとしまろ)はどんな人物だったのか。

※続きは【次のページへ】をclick!