ナポレオン3世が徳川慶喜に軍服を贈ったり。

ジュール・ブリュネが江戸幕府の軍隊近代化に関わったり。

幕末も終わりの頃になりますとフランスもいよいよ立ち上がり、日本へ強力な外交官を送り込んできました。

レオン・ロッシュです。

大河ドラマ『青天を衝け』にも登場し、ヨーロッパ編とその前後では存在感を見せていましたが、慌ただしい描写であったため、彼の経歴についてサッパリわからん……という方も少なくなかったでしょう。

1900年6月23日は、そんなレオン・ロッシュの命日。

本稿で、その生涯を振り返ってみましょう。

レオン・ロッシュ/wikipediaより引用

現地人から信頼される外交官として

1809年――ナポレオン第一帝政時代、ロッシュはグルノーブルの裕福な家庭に生まれました。

グルノーブル大学に入学したのは1828年のこと。法律を学ぶものの、嫌気がさして僅か半年で退学してしまいます。

その後、アフリカ大陸・アルジェリアへ。

プランテーション経営を始めた父に付いていったのですが、事業は芳しくなく、ロッシュは己の才覚で道を切り開くほかありません。

彼は2年ほどでアラビア語を習得すると、アルジェリアに駐留するフランス軍の通訳となりました。

ロッシュはここで才智を発揮します。

フランスに反抗していたアブド・アル=カーディルに停戦をすすめ、成功をおさめたのです。

現地の指導者たちと信頼関係を築き上げ、それが高く評価されました。

近代化を推し進める見識や理解力もありました。

そして外交通として、名声を高めたのです。

こうした経歴を持つロッシュが、東洋の果て=日本に送り込むには適任と判断されたのでしょう。

1863年、ロッシュは二代目駐日公使に任じられたのでした。

フランス外交の切り札 満を辞して来日す

ペリーの黒船来航から本格化していった幕府と諸国との交渉において、フランスは存在感が薄いものでした。

阿片戦争以来最大の警戒感を呼び起こすイギリス。

不凍港が欲しいのか、領土獲得をめざしているとわかるロシア。

あくまでフランスは諸外国の一つに過ぎません。

そんな1864年、初代駐日大使としてパッとしなかったベルクレールがチュニスへ派遣され、入れ替わりとしてロッシュが着任します。

1864年は元治元年となった年。幕府崩壊まであとわずか4年であり、時既に遅しと思えるところです。

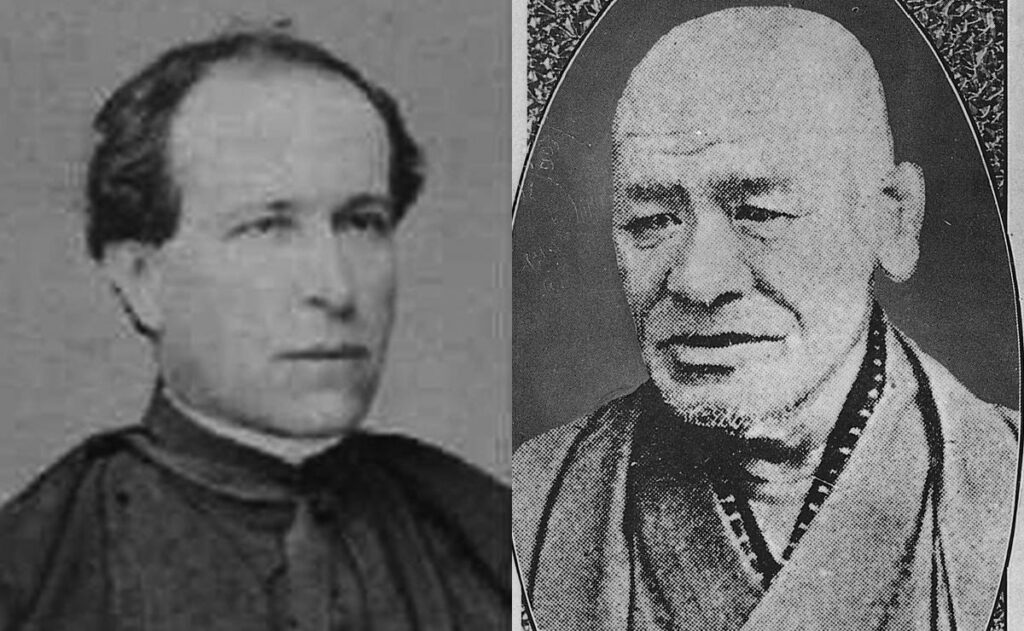

通訳には、幕臣・栗本鋤雲とも親しいメルメ・カションがつけられました。

メルメ・カション(左)と関係の深かった栗本鋤雲/wikipediaより引用

日本に着任したロッシュは、すでに50歳を超えておりましたが、赤ら顔に白髪、逞しい体つきと鋭い眼光は「魅力とカリスマのある人物」と評されています。

鋤雲とカションの関係。

そこへ加えられたロッシュ持ち前のバイタリティ。

見る見るうちにフランスの存在感は高まっていきます。

栗本鋤雲と親しく、日本屈指の見識を持つ人物が幕府にいました。

小栗忠順です。

小栗忠順/wikipediaより引用

小栗はフランスの策を取り入れ実現化へ

商工業に強い小栗は、フランスの策を取り入れ、実現化へ動きました。

横須賀製鉄所。

横浜仏語伝習所。

いずれの開設も圧倒的なスピード感です。

ロッシュに対するイギリス人の評価は辛辣でしたが、彼の実力を恐れたゆえのことでしょう。

日仏の首脳が接近すると必然的に貿易面でもフランスが有利になり、イギリスやアメリカの商人から不満の声が上がっていたのです。

とりわけ生糸貿易は目玉であり、彼らはフランスの権益独占を見過ごすわけにはいきませんでした。

ロッシュが赴任して間もなく、幕府には大きな衝撃が走りました。

第二次長州征討の際、将軍・徳川家茂が没したのです。

徳川家茂/wikipediaより引用

ロッシュの懸念が現実のものとなってしまいました。

「家茂はどうにも幼く病弱で頼りない」

普段からロッシュはそう不満を抱いていたのです。

しかし後継者については「理想的な人物である」と大きな期待をかけていました。

徳川慶喜です。

※続きは【次のページへ】をclick!