幕末の条約改正以来、日本をよく知り、時には流暢に日本語を操る外国人は少いながらも存在しました。

ところが「俳句まで詠む」となると、どうか?

さすがにそれはレベル高過ぎ、日本人だってほとんど出来ないじゃん……そうツッコミたくなりますが、幕末に実在したのです。

フランス人宣教師のメルメ・カションで1828年9月11日に生まれたとされます。

彼は、レオン・ロッシュの通訳として、いや、それ以上の存在で日仏関係の構築に影響し、勝海舟には「怪僧」とまで評されながら、現在の日本ではほとんど無名のまま。

約30才で来日してから、どうして俳句を嗜むまで日本語を操れるようになったのか?

メルメ・カションの生涯を振り返ってみましょう。

メルメ・カション/wikipediaより引用

フランスから宣教師がやって来た

日本とフランスが最初に接点を持ったのはいつのことなのか?

初めて足を踏み入れたのは戦国時代のフランス人宣教師とされ、その後、島原の乱が起きる直前にクールテ神父が殉教して以来、両国の間で人の行き来はありません。

「島原御陣図」/wikipediaより引用

それが阿片戦争を契機に東洋への扉が開き、再び来日の機運が高まります。

阿片戦争の約10年前となる1828年。

スイスに近いフランス東部・ジュラ山地のブーシュウで、メルメ・カションは農夫の子に生まれました。

貧乏な家に生まれ育ったせいか。後年、見栄っ張りだと評されたりしますが、ともかく無事に成長したカションは1852年、パリ外国宣教会神学校に入学し、2年後の1854年に司祭となります。

驚くべきことにその翌年の安政2年(1855年)、カションは琉球の地を踏んでいます。

現地の官吏に居住は拒まれながら、共に上陸したジラール神父、ルイ・テオドル・フューレ神父らと一緒に住み着いてしまったのです。

安政5年(1858年)の日仏修好通商条約締結時には、グロ男爵の通訳として江戸へ向かいました。

このころにはナポレオン3世の親書をカタカナに翻訳できるほど日本語が上達していたのですから、驚異的な語学力です。

ナポレオン3世/wikipediaより引用

そして安政6年(1859年)11月、函館へ向かいました。

やけに簡単に国内を移動できるんだな……と、思われるかもしれません。

かつては多くの宣教師を処刑し、キリスト教を断固として拒んだ江戸幕府も、幕末となると方針を変更していて、布教さえ控えればカションのような聖職者でも来日できたのです。

もっとも日本には「攘夷」という私的なヘイトクライムを狙う志士たちがいて、危険極まりない状況でもあります。

そんな状況の最中、カションは函館で日本関連の執筆に励びました。

『仏英和辞典』

『日本養蚕論』

『アイノ・起源、言語、風俗、宗教』

といった著書を執筆。

同時にフランス語を日本人に教え始めます。

本人曰く「二百人に教えた」そうで、その数字には誇張もあるでしょう。

しかし、教え子の中には明治時代に外交官として活躍した塩田三郎もいて、

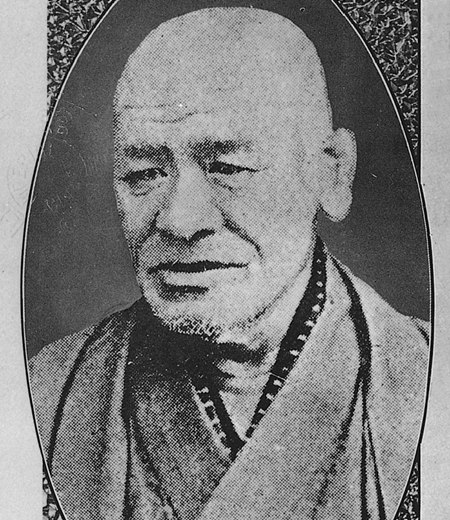

塩田三郎/wikipediaより引用

優秀な教師だったことも彷彿とさせます。

カション自身の日本語能力が高かったことが影響しているのかもしれませんね。

函館で運命の出会い

メルメ・カションは函館で、運命的な出会いも果たしました。

現地へ左遷されていた幕臣の栗本鋤雲(じょうん)です。

栗本鋤雲/wikipediaより引用

2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』でも活躍が期待されるであろう栗本鋤雲と、メルメ・カションが知り合ったのは1859年の冬。

翻訳と執筆に励んでいたカションが「日本語を習いたい」と奉行所に申し出てきたのです。

これに応じたのが鋤雲であり、あまりに勉強熱心なカションに当惑したほど。

そもそも通訳なしで日本語の会話ができるのですから、鋤雲は驚きます。

カションの人柄については

「小人ではある」

「どうにも自慢たらしくて、人の悪口を言う傾向があるな……」

「扱いにくく軽薄なところもあるけれども、意図をふまえれば御し易い男だ」

などなど、必ずしも感服しなかった鋤雲ながら、その知性と語学力には感心するほかありません。

カションも、攘夷とは程遠く、人としての交流ができる鋤雲に助けられたことでしょう。

というのも明治以降ですら、日本政府はキリスト教聖職者の教育に疑念を投げかけ、「布教活動を始めたりしないか……」と警戒しており、新島襄らも苦労をしたものです。

逆に、幕末の鋤雲がどれほど先進的だったかわかります。

※続きは【次のページへ】をclick!