こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

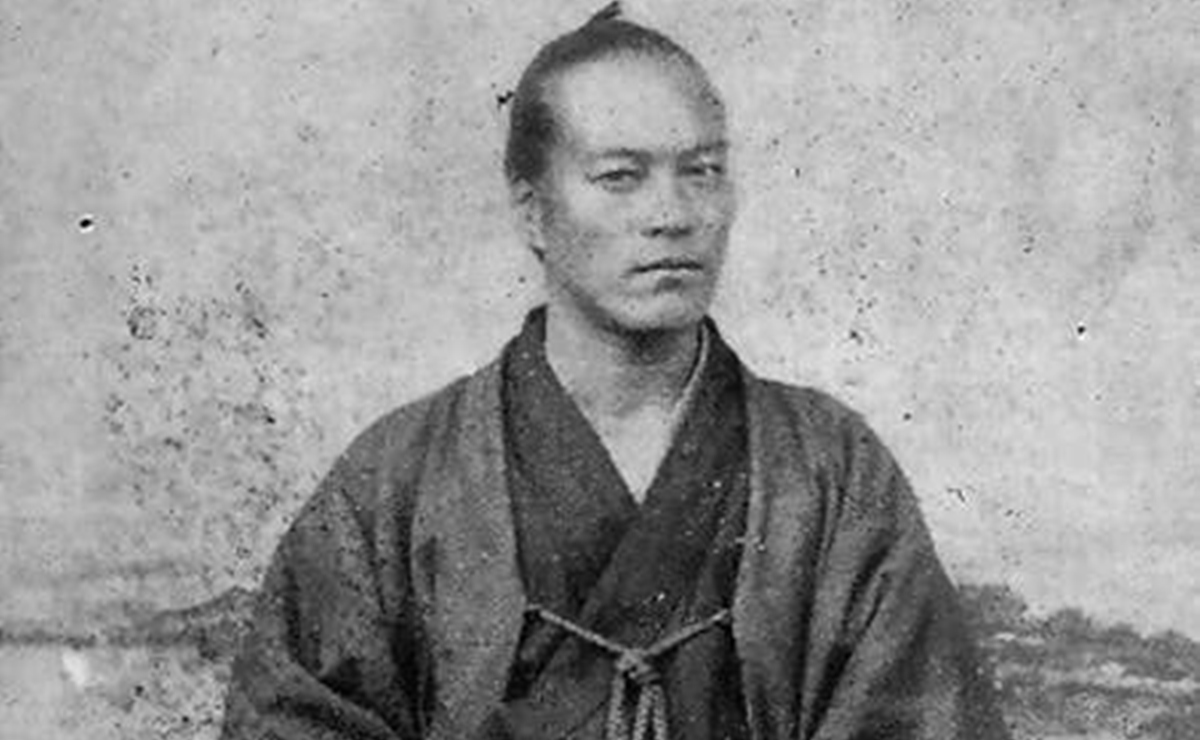

【山岡鉄舟】

をクリックお願いします。

質素倹約 剣と禅に生きる

時代がいよいよ激動へ動いていく真っ最中、山岡鉄舟はあくまで剣と禅に打ち込みます。

剣は、中西派一刀流の浅利又七郎義明に弟子入り。

禅は、長徳寺願翁らの元で修行を積む。

山岡の家は極めて貧しく、妻の英子が育てた野菜を食べてしのぐ、そんな生活です。

それでも食事に不平不満は一切言わず、ただ腹がふくれればよしとし、質素倹約を旨としました。

不殺を貫いていた山岡は、家のネズミすら殺しません。

そのため、ただでさえ粗末な家が、ネズミにかじられてボロボロ。

そんな生活でありながら、来客があると非常に丁重にもてなす――まさに武家の鏡のような山岡夫妻でした。

二舟義兄弟、慶喜に忠義を尽くす

さて、山岡鉄舟の預かり知らぬところで事態は急速に動いています。

政治の舞台は江戸から京都へ。

14代将軍・徳川家茂が夭折すると、一橋慶喜が15代将軍となります。

そしてこの慶喜が、慶応4年(1968年)に江戸までやってきました。鳥羽・伏見の戦いで敗北し、江戸まで敗走して来たのです。

江戸城では、幕臣たちが激昂。

蜂の巣をつついたような大騒ぎになります。

小栗忠順は戦うべきだと主張し、慶喜の袖を引いてまで訴えるものの、慶喜はすげなく断りました。

将軍への忠義と、天皇への敬愛を抱く高橋泥舟と山岡鉄舟は、慶喜に恭順の意を理解しています。この義兄弟は幕臣たちを宥めようと尽力しました。

泥舟は海軍を率いる榎本武揚に、じゅんじゅんと恭順を説きます。

榎本は泥舟の言葉を素直に聞いていたようで、翌日になってみると海軍を率いて海へ出てしまっていました。

泥舟たちは嘆息しつつも、理解できなくもありません。武士にむざむざと戦うことを止めるなぞ、どうして解くことができようか。そんな思いはどうしてもあります。

そんな中、勝海舟が幕臣たちの意見をまとめ、西軍の西郷隆盛へ届けようということになったのですが、誰も行きたがりません。

「高橋泥舟ではいかがか?」

そんな案も出ます。彼の人格ゆえにでたのでしょう。

しかし、怯えきった慶喜が泥舟を側に置いておきたいと強硬に反対し、そこで名乗り出、泥舟が太鼓判を推したのが義弟の山岡鉄舟でした。

勝海舟は、突如あがった大男の名に困惑します。

勝にとって山岡は「攘夷だとなんだと張り切っていた時代遅れのヤツ」という認識しかありません。

難しい交渉事など不可能ではないか?

一歩間違えればとんでもない条件で西郷と折り合ってしまうかもしれない。あるいは斬り合いにでもなるか。

しかし、実際に会ってみると、その人格に感じ入りました。

彼なら任せられる――そう確信したのです。

勝海舟/wikipediaより引用

困窮が酷く刀すら差していない山岡は、大小を友人に借りました。

同行者は、薩摩藩士の益満休之助(ますみつ きゅうのすけ)。

益満は、西郷から受けた江戸攪乱の密命によって暴れまわっていたところを捕縛され、勝のはからいによって捕虜とされていたのです。

「朝敵徳川慶喜家来、山岡鉄太郎! 大総督府へまかり通る!」

そう大声で叫びながら、ズンズンと突き進む山岡。西軍はあっけにとられ、誰も手出しできず――いかにも豪胆な山岡らしい振る舞いでした。

しかし、ここは益満の「薩摩藩でごわす」という言葉の方が効果があったと考える方が自然かもしれません。

江戸開城をまとめあげる

西郷は、山岡が来たと知ると会談を承諾しました。

以前から勝海舟とは面識があり、その見識には感銘を受けていた西郷です。その使者なら――という気持ちがあったのでしょう。

山岡は、慶喜恭順の意を西郷に伝えます。

このとき西郷には、様々な人々の意見が届いていました。

篤姫からも慶喜の恭順について説明する使者が来ています。

篤姫/wikipediaより引用

幕府に味方するフランスはじめ、西洋諸国からも、慶喜への厳しい処分は避けるような牽制がありました。

とはいえ、西郷は山岡に反論します。

このころ、元新選組が率いる甲陽鎮撫隊が、甲州勝沼で西軍と戦闘を繰り広げていました。

これでは恭順しているとは言えない、というわけです。

山岡は、あれは脱走兵による勝手な行動で、幕府は関知していないと釈明。

元新選組がちょっと気の毒な気がしますが「あなたがたは血を流すために戦っておられるのか!」と問われて西郷は考えこみます。

「おはんたちの心は、わかいもした」

戦うだけが、望みではない。ここで西郷は、条件を出しました。

※続きは【次のページへ】をclick!