かといってジックリ味わったことはあまりない。

それが落語ではないでしょうか。

確かに『笑点』の大喜利は子供の頃から自然と慣れ親しんでおりますし、その気になればCDやDVDで楽しむこともできる。あるいは劇場へ足を運ぶことだってそう難しいことではない。

さりとて、その一歩はなかなか踏み出さない。

「一度聞いてみて! 聞けば、落語は面白いから!」というつもりはございません。

そうではなく、素朴に興味を持ったのが落語の歴史です。

歌舞伎と並んで伝統芸能の王様的ポジションにいる落語とは、一体いつ如何なる経緯で始まり、人気を博していったのか?

「6=ろく≒らく」と「5=ご」で、6月5日は落語の日。

まずは起源へと遡ってみましょう。

※以下は歌舞伎の関連記事となります

-

波乱万丈だった歌舞伎の歴史400年 幕府に何度も規制されながら今日まで生き残る

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

起源は「お伽衆」秀吉が多く抱えていた

面白おかしい話や芸を見せて、権力者を笑わせる。

いわば笑いによるリラックスの効能は、洋の東西を問わずありました。

ヨーロッパの宮廷道化師/wikipediaより引用

日本では、戦国時代に御伽衆と呼ばれる人々がおりました。

彼らは諸国の噂話や、講釈話をする存在。

いわば人間ラジオのようなものです。

特に若い頃、学問に親しんでいない豊臣秀吉は、多くの御伽衆を抱えていたとされ、例えば漫画『へうげもの』でお馴染みの古田織部(古田重然)もその一人でした。

-

豊臣秀吉のド派手すぎる逸話はドコまで本当か~検証しながら振り返る生涯62年

続きを見る

-

古田織部(重然)信長や秀吉に仕えた『へうげもの』は実際どんな武将だったのか

続きを見る

あるいは曽呂利新左衛門は落語の名跡にもなっています。

ちなみに「おとぎ話」という言葉が、現在のように大人が子供に語り聞かせる話という意味になったのは明治以降で、江戸時代以前は「御伽衆が貴人に聞かせる話」という意味でした。

戦乱の世が終わり江戸時代に入ると、こうした話術の専門家の役割も変わります。

各国の情勢や情報を伝えるニュースキャスターのような役割よりも、面白おかしい話を専門に話すエンターテイナーの役割を求められるようになったのです。

当初は明国の『笑府』などをネタにしていた

それでは、そのおもしろおかしい話の元ネタは、どこから取られたのか?

当時、存在していたユーモアやジョーク集です。

江戸時代の元和年間に成立した『醒睡笑』は、貴重なネタ元の一つ。作者の安楽庵策伝(あんらくあん さくでん)は、落語家の元祖とされています。

中国から伝わった笑話集も元ネタであり、明代の末に成立した『笑府』は当時最先端のお笑い本でした。

例えば「饅頭こわい」とか「野晒し」は、明代の笑い話をまとめた『笑府』エピソードの翻案なのです。

中国の書物に接する機会のある、知識層がお笑いを担っていたわけですね。

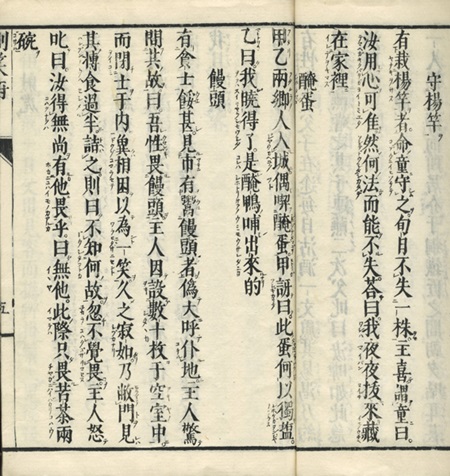

『笑府』の「まんじゅうこわい」原本/wikipediaより引用

そして17世紀後半になると、江戸、京、大阪(難波)に、落語家の祖とも呼べる人が登場します。

彼らは街頭や寺社といった人の集まる場所で、聴衆から金銭を受け取って、おもしろおかしい笑い話を披露しました。

こうした路上で話す形態を「辻噺(つじはなし)」と呼びます。

話だけではなく、物真似等も披露しました。

このころは「落語」の原型はあっても、必ずしも話すことだけに特化していたわけでもありません。

戯作者や狂歌師として活躍する「旦那衆」が、趣味を実益にしたような状況です。

「落語中興の祖」こと烏亭焉馬(うていえんば)も、もとは大工の旦那衆でした。

焉馬は「噺の会」を立ち上げました。

定期的に笑い話の会を開いていたものの、落語の完成までにはもう一歩というところです。

「寄席」と「落語家」の誕生

寛政年間(18世紀末)、寄席がいよいよ誕生します。

それまで話の会と言えば、料亭や貸席を借りて不定期開催だったのが、場所を特定して入場料を徴収する商売として始まったのです。

定期的に入場料を徴収するとなると、演者も片手間で出来ません。

リピーターになった聴衆を飽きさせないためにも、演目に工夫をこらす必要が生じてきます。

江戸では初代・三笑亭可楽。

上方では初代・桂文治。

彼らを嚆矢として、江戸にも上方にも、より洗練された落語家たちが次々と誕生するのです。

かくして落語は一段とレベルがあがり、寄席は次から次へと拡大。庶民の娯楽として親しまれるようになりました。

しかし、水を差すように水野忠邦・天保の改革が始まります。

-

なぜ水野忠邦は「天保の改革」で失敗したのか?質素倹約のゴリ押しで社会は混乱

続きを見る

庶民の娯楽を厳しく制限したこの政策は、寄席もその標的としており、天保13年(1842年)には「寄席制限令」が発布されています。

さすがに庶民とて、これには反発を隠しませんでした。

寄席禁止令は2年半で撤廃。

勢いを取り戻した寄席は、溜まったエネルギーを解放するかのように再び隆盛を迎えます。

明治維新を迎えて落語も変化させたのが三遊亭圓朝

時代はやがて、幕末という激動期を迎えます。

暗殺やテロが横行し、さらには上野戦争や戊辰戦争も勃発。そんな不安定な世相を吹き飛ばしたい気持ちもあったのでしょうか。

都市部の庶民は、落語を楽しんでいました。

-

彰義隊が散った上野戦争の恐ろしさ~大村の作戦とアームストロング砲で焼け野原

続きを見る

-

戊辰戦争のリアルは悲惨だ~生活の場が戦場となり食料を奪われ民は殺害され

続きを見る

しかし、明治になると状況は一転。

新政府は落語禁止令を発布したのです。

ただし、厳密に守られたわけでもなかったようで、明治維新という大変革の中、落語だけが立ち止まることはできません。

この激動の時期に活躍した江戸の初代・三遊亭圓朝は、落語のスタイルを変えました。

それまでは「芝居噺」という、鳴り物や大道具、衣装引き抜きといった要素のある、歌舞伎を真似たものが主流でした。

圓朝はそれを「素噺」、現在のように扇一本・舌一枚のみで演じるものに切り替えたのです。

やがてこの「素噺」が主流となり、「芝居噺」は廃れてゆきました。

初代・三遊亭圓朝/wikipediaより引用

明治維新の結果、江戸からは幕臣とその家族が減り、代わりに新政府関連の薩長出身者が増えました。

そうなると、落語の人気ジャンルも変わります。

しっとりとした人情ものよりも、わかりやすい大げさなもの、駄洒落が受けるようになったのです。

明治10年代には「珍芸四天王」という、本来の話術よりも、立ち上がって奇妙なジェスチャーをする落語家が受けました。

旧来の演目の見直しも進み、より明るく、滑稽味の強いものへと変更されてゆきます。並行して、新作落語も増加してゆきました。

※続きは【次のページへ】をclick!