一月は神社で初詣して成人式。

二月には恵方巻を食べ。

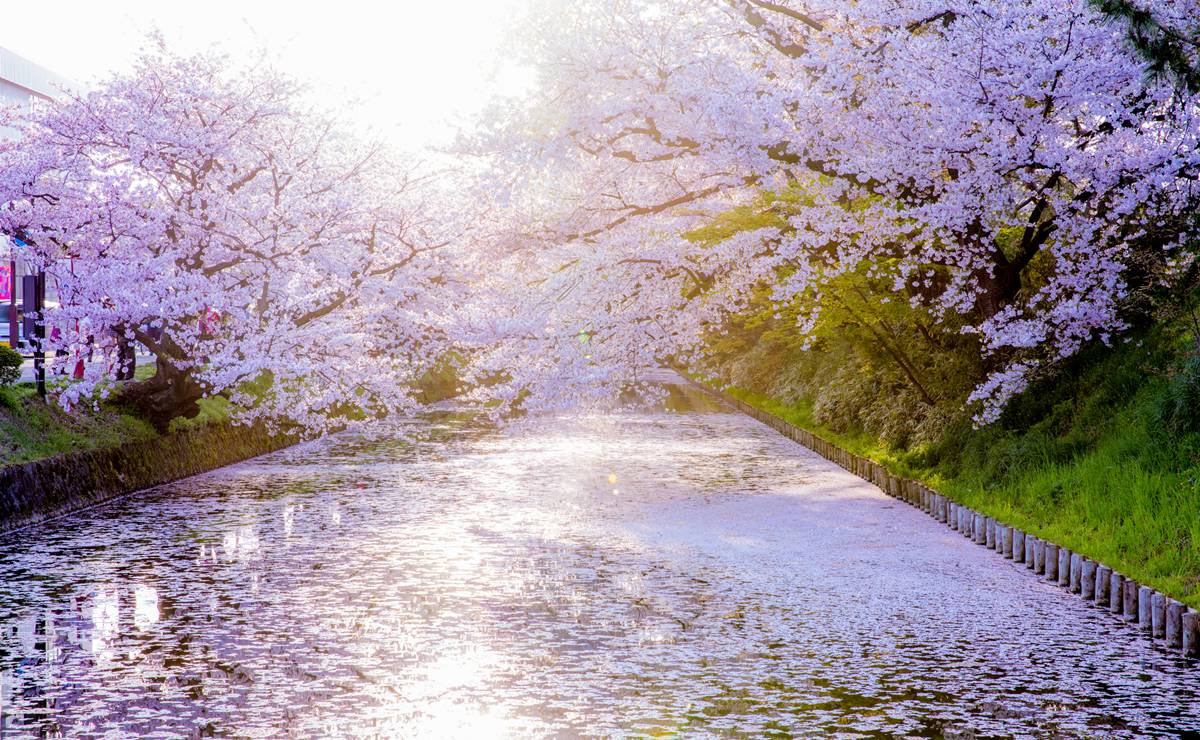

春の訪れには、桜の香りのシャンプーを使う。

夏にはお中元があり、秋には七五三。

そして年末でお歳暮――。

いかにも伝統に満ちた日本の一年です。しかし……。

こうした行事って、意外と歴史が浅いものだとしたら?

例えば恵方巻は、つい数年前まで生粋の関東人には存在すら知られておりませんでした。

今となっては、もう巻けば何でもオーケー牧場状態で、ロールケーキまで出てくる有様。

難しいことはいい。皆で楽しく季節感を味わえばいいじゃない♪

そんなことに突っ込むなんて野暮……そう言えばそうなのです。

しかし、です。

アヤフヤな「伝統」を、本物の「伝統」として楽しむのは、果たして良いことばかりなのか。弊害はないのか。

実は、そうとも言い切れないような気がしてならないのです。

桜の香りとは伝統なのか?

日本古来の伝統――まずは「春」を考察してみましょう。

桜の季節には、桜の香りの化粧品を楽しむ。

そんな動きがすっかり定番になりつつありますが、そもそも桜の花の香りって、どういうものでしょうか?

むろん桜に全く香りがないわけでもありません。桜餅はじめ、菓子には利用されております。

ただ、桜の葉そのままでは香りが出せない。塩漬けにする過程を経て、やっと出せるものです。

しかしその香りにしたって、花本来のものではありません。

こんなことわざがあります。

『梅は香りに桜は花』

香りが最も優れた花は梅。

見た目が最も優れた花は桜。

桜の花に梅の香りがあれば最高なのに――。

そんな意味のことわざです。

梅のように、花に顔を近づけても香りがするわけではない。

桜に対する伝統的な意識とは、こういうものでした。

ソメイヨシノはほぼ無臭です。

品種によっては香るものもありますが、それにしたって意図的な品種改良をして生み出されたもの。

伝統的に桜は無臭であります。

では桜の香りの化粧品とは一体何か?

香水の説明文や成分を見てみますと、ある程度決まった原材料があります。

どんな植物でもそのままでは香料にはなりません。薔薇の香水にせよ、薔薇の花びらを絞って終わりというものではありません。

化粧品の桜の香りとは、調香師が「桜ってこういうイメージがあるよね」と考えつつ作り上げた。

原材料に桜は含まれていない。

それも当然なんですね。

【参考引用】

◆ゲラン

アクア アレゴリア フローラ チェリージア オーデトワレ「フローラ チェリージア」は、爽やかなベルガモットとフルーティなウォーターメロンの心躍るようなハーモニーで始まります。ハートに香るのは、甘酸っぱいチェリーブロッサム。さらにナシの香りが、開花して間もない桜のようにみずみずしさを添えます。ラストを飾るのは、ホワイトムスク。そよ風に乗って桜の香りが漂うように、繊細で柔らかな余韻を残します。

→アクアアレゴリアとは「水のおとぎ話」という意味です。

香水はイメージですよ、と最初から断っております。

ミツコという香水は、光子さんという女性の体臭を再現したわけではありませんよね。これだってそういうことです。

◆ロクシタン

チェリーブロッサムソフトハンドクリーム桜の花びらのようになめらかな手肌に整えるハンドクリーム。きゅんとする初恋の甘ずっぱい香りを、シアバターの潤いに閉じ込めて、いつでもどこでも指先に。

→桜の花びらはハンドクリーム効能の説明。香りそのものは、きゅんとする初恋イメージでした。

「明るくリッチ感のあるシャインニングフローラルの香り」みたいな文言と同じで、実態はなく、イメージとして使っているだけなのです。

むろん、桜をイメージした化粧品や食品が悪いわけではありません。

ただし、それも行き過ぎなければの話ではないでしょうか?

桜の花の実物を見て、

「なんだ、この桜はあの香りがしない! きっと偽物なんだ!」

と言い出す誰かがいるとすれば?

私もそんな人はいないと思いたかったのですが、桜をうたった化粧品のユーザーレビューには、

「本物の桜の花の香りとは違います!」

というツッコミを見かけたことがありました。

本物の桜の花には、そもそも認識できるほど香りがないのですが……。どの品種を想定していたんですかね。

作られた伝統が、人間の意識まで侵食するとなれば、これは危険です。

消えた「嘉祥(かじょう)」

記事を書くため調べ物をしていて驚かされることはしばしばあります。

どうしてこの伝統は消えたの?

今もあれば盛り上がるのになぁ!

そう痛感した一例が「嘉祥(かじょう・嘉定とも)」です。

和菓子を験担ぎに食べる楽しい行事で、江戸時代は武家から庶民まで楽しんだものでした。

現在も6月16日に「和菓子の日」として残されているものの、バレンタインデー、ハロウィン、そしてクリスマスと比べて存在感があまりに薄い。

とらやの嘉祥菓子(→link)

実はこの行事には、日本人が盛り上がる伝統要素が十分に詰まっています。

宣伝次第ではバレンタインデーのように盛り上げられてもおかしくなく、ざっと見てみますと。

・安価で済む。和菓子を買えばよいだけ!

・好き嫌いが生じにくいし、むしろチョコレートより気軽では?

・伝統だってバッチリある!

・土用の丑の日よりも歴史的な由来がしっかりしている!

・食べるのは絶滅危惧種でもない。食のタブーやアレルギーも工夫次第で避けやすい! ハラル、ヴィーガンも対応可能!

・宗教も絡まない!

むしろ今こそプッシュしたい行事です。

そもそも、廃止しなくてよかったのに……と思いませんか?

私なりに考えていて、なんとなくわかってきました。

この行事は、家康が由来であり徳川の将軍権威と密着しているのです。

徳川家康/wikipediaより引用

「家康を称える行事ぃ? んなもん要らんだろ」

明治政府がそう考えてもおかしくはありませんか?

いや、それは強引すぎるでしょ……と、私の無根拠な妄想で済めばよいのですが、根拠となるような歴史も残っているんです。

では、その根拠をピックアップしてみましょう。

伝統、明治の取捨選択

日本の伝統とは、実は明治以降のものが多い。

そこにはどんな背景があったのか?

まず一つ目として考えられるのが、政治の要素です。

明治政府の意向は取捨選択から見えてくる。

・武家の文化は不要

・特に江戸幕府権威の象徴はいらない

明治維新を迎えた人々にとって、武士にはアンビバレントな感情が渦巻いていました。

もう武家社会は不要だと社会変革が起こったわけですが、果たしてそれはよいことだけであったかどうか、考えなければなりません。

・藩の規模や家格によって決まる身分社会を否定せねばならない

→徳川の権威は否定されました。日光東照宮の破壊という最悪の事態は、明治天皇の反対もあって実現していないだけです。

・刀は不要

→生活様式の変貌や幕末の動乱の影響もあり、刀は避けられる傾向がありました。その結果、刀は破棄、海外へ流出する結果に。

・城は不要

→会津城のように戦争による破損も深刻です。そもそも藩の政庁ならば不必要だとばかりに破壊対象とされ、跡地は広いだけに軍事施設等に転用され、遺構が破壊されてしまったのです。

移築や転用も実行され、上田城はなんと遊郭に再利用されてしまいました。

・廃仏毀釈

→日本史上で最悪といえる伝統の破壊です。神道vs仏教という対立は、かえって物事を見えなくする部分があります。

戊辰戦争では、会津藩祖を祀る土津神社が焼かれました。神社ですから、当然のことながら神道です。

そもそも戊辰戦争は「そこまでやる必要があるかどうか疑念だ」として当時から下策とされた強引なものでした。

そしてその痕跡には、人命の損失だけではない、インフラや文化財の破壊も伴っていたのです。

文化や伝統が破壊されるアイデンティティクライシスは、人心の荒廃を招きます。

武家由来の伝統が日本全国一律で破壊されたのであればともかく、そこに取捨選択があるところに複雑な問題が出てきます。

その一例が藩校でした。

教育機関であり、精神的支柱でもあった藩校。

会津藩日新館は戦災で燃え尽き、そのまま再興されませんでした。

長州藩の藩校と比較しますと、その違いが見えてきます。

・長州藩明倫館

明治3年(1870年)萩中学校開校。現在の山口県立萩高等学校前身

・会津藩日新館

明治15年(1882年)、有志により藩校日新館の流れを汲む私立日新館開校するも閉鎖、明治21年(1888年)、有志の資金を集め立会津中学校開校。現在の福島県立会津高等学校前身

このように「伝統」と一口に言いましても、地域や政治的な背景によって、違いが生じていることがご理解いただけるでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!