こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【勘違いしがちな日本の伝統】

をクリックお願いします。

伝統には地域差がある

別に明治政府が悪いと言いたいわけではありません。

徳川幕府も、豊臣はじめとする西軍側の権威を否定しており、決して褒められらたものではない。

そこを踏まえて「伝統には地域差がある」ことを理解していくのがよいのではないでしょうか。

会津藩の話に触れましたので、かの地で発生した「埋葬論争」も併せて見てみます。

会津戦争では、戦死した会津藩士たちの遺体埋葬を禁じられた――という話が長らく伝えられてきました。

会津戦争後に撮影された若松城/wikipediaより引用

実際には「埋葬を禁止していなかった」にも関わらず、怨恨が残ったのはなぜなのか?

そこには東西の埋葬慣習の違いがありました。

江戸期を通して、人々の埋葬への意識は変貌しています。

例えば戦国時代の合戦後は、遺体を放置していると危険極まりないものがあるため、まとめて埋葬されました。

しかし、江戸時代に入ると、戦闘によって遺体が大量発生することありません。

そうなると罪人の遺体は晒し者にすることが慣習として定着する。

戊辰戦争の最中において、これが恐ろしい結果をもたらしました。

朝敵であれば、遺体は埋葬せずに放置してもおかしくはない。

だが、それはあまりに酷である。

とはいえ武士がそんな埋葬をするわけにはいかない。

賎民にやらせよう――そんな意識があって遺体が放置される最中、やくざ者たちが遺骸の埋葬に動員された背景があります。

清水次郎長が典型例です。

-

幕末の侠客は哀しきエクスペンダブルズ(使い捨て)幕末ハードボイルドの世界

続きを見る

賎民が埋葬をすべきであるという考え方は全国的にあったものの、西高東低傾向がありました。

会津戦争の後、西日本からやってきた西軍は、賎民による戦死者埋葬を【伝統として】選択します。

しかし、東軍の会津藩士からすれば侮辱そのものでした。

武士として誇りある戦いをした者を、賎民に埋葬させるのは侮辱であると反発したのです。

【西軍】

・死者は朝敵=罪人である

・埋葬は賎民がすることが慣習である

・適切な埋葬処理を出したという認識

【東軍】

・死者は殿のために殉じた、罪人ではないはず

・埋葬を賎民がするとはもってのほか!

・なんて酷い埋葬だ、侮辱的ではないか! 悪意があったのか?

こうした東西の意識が表面化し、互いに嘘つきだ、大袈裟だと言い合い、それが「埋葬否定論」へとつながってゆくのです。

-

会津戦争の遺恨『遺体埋葬論争』に終止符を~亡骸埋葬は本当に禁じられたのか

続きを見る

伝統の齟齬は厄介であり、地域差が論争を生み出すこともあります。

幕藩体制を経た日本では、全国一律の伝統はむしろ少なくてもおかしくはありません。

お雑煮の具材だって、地域差がある。

これは江戸期の歴史が影響しています。

全国一律の伝統は、明治以降に作られたのではないかと疑ってみると、理解がスムーズになるのです。

明治以降、日本全国一律となった伝統とは何か?

そこには明治政府の意向があり、伝統の取捨選択があるのではないか?

そしてこうしたことは、現在に至るまで大きな影響を及ぼしています。

・夫婦同姓

・女性天皇が誕生できない皇位継承問題(旧皇室典範)

・靖国神社と護国神社

→日本で全国的に神社で死者の魂を英霊とする【伝統】はなく、長州藩の形式を全国に適用したものでした。

→天皇を守った死者を慰霊するという前提も、問題がつきまといました。「禁門の変」で御所を攻撃した側が慰霊されているのです。「靖国問題」は明治時代から存在するものなのです。

・相撲の「女人禁制」

→古来の伝統でもなく、西洋諸国から野蛮と思われたくないという思想が背景にあります。

国家や国民が伝統を取捨選択すること――同時に考えねばならない視点があります。

アイヌや琉球の伝統を「日本国民として同化すること」という視点で否定してきたことです。

アイヌや琉球の墓地からの、研究目的の遺骨盗難。

言語や文化の否定。

狩猟や葬儀といった伝統文化が、日本の文化や法体系にそぐわないとして否定されること。

日本人とは何なのか?

捕鯨は伝統だと行いながら、アイヌの鮭漁を禁止するのはありなのか?

考えていかねばならない問題でしょう。

国技ってそもそも何だろう?

相撲の女人禁制についてもう少し見てみたいと思います。

伝統を取捨選択するには西洋への意識があったことに着目。

実は女人禁制どころか、相撲そのものが裸体が野蛮であるとして、明治維新後滅ぼされかけております。

明治天皇の阻止や、相撲側の様々な働きかけにより、明治維新からやっと十年を経たあたりでなんとか危難を乗り越えたのです。

相撲は奇妙なことに、皇室の愛好もあってか【国技】として伝統の権威をまとってゆきます。

ただ、この【国技】もちょっと気になるところがありまして。

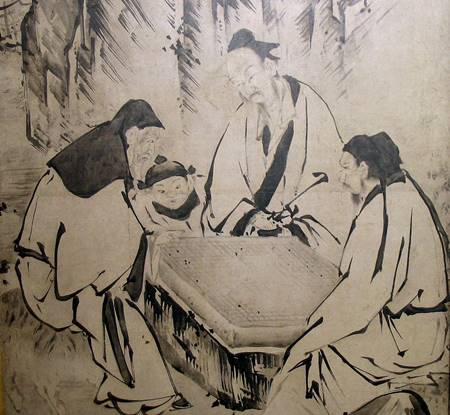

【国技】の初出は19世期初頭、武士が「囲碁」をそう呼んだものだというのですから、混乱してきます。

スポーツですらない。

囲碁の起源は中国大陸です。

※囲碁は日中韓で熱い!

では【国技】とは一体何なのか?

混乱してきますよね。

相撲が危難を乗り越えたあと、日本も国家的な危難を乗り越えます。

明治末、日露戦争で辛勝をおさめたのです。その実態は英米のまとめた講話での引き分けであったのですが、国民感情はそうなりません。

日本は素晴らしい!

あれも、それも、これも武士道だ!

そんな高揚感が日本に燃え上がります。

「日本人の伝統的な競技だ! 天皇陛下もお好きである、これはもう【国技】だ!」

そんなブームが起こり、明治42年(1909年)、相撲の屋内競技施設建設のタイミングと一致しました。

それまで屋外であったため天候の影響があった相撲が、常に興行できるようになる画期的な話。

ブームにのっかって、その競技施設は「両国国技館」となりました。

実は明治から大正にかけて、日本では「地名+国技館」建設ラッシュがありました。それが震災や戦災を経て多くが消え、再建されながら残ったものが「両国国技館」というわけです。

相撲=国技という伝統はちょっとなんだか変……因果関係が逆ですね。

【相撲が国技だからこそ、その競技施設が「国技館」なのである】

ではなく、

【日本に複数あった「国技」、各地にあった「国技館」のうち、相撲が残って名を残す結果となった】

ということです。

由来はともあれ、大相撲そのものの価値は低くなるわけではありません。

ただし、「国技だから他のスポーツよりえらいぞ!」と言い出すとそれは危険なのです。

※続きは【次のページへ】をclick!