衣食住は生活の基本です。

ただ、個々人によって大きく関心の度合いが異りますよね。

グルメにお金をかける芸人さんもいれば、タワマンに住めればよいというIT社長さんもいるでしょう(妄想です)。

本日はそのうちの「衣」から、日本独自のアレに関するお話。

5月29日は「呉服の日」です。

5=ご

2=ふ

9=く

という語呂合わせまんまですね(´・ω・`)

日本の服飾史は、大きく3つに分けられます。

①中国からの影響が強かった時期

②日本独自の服装ができていった時期

③洋装が中心になった時期

時代区分で見るとこうなりますね。

①奈良時代まで

②平安~江戸時代まで

③明治時代~現在

てなわけで今回は【和服の歴史】に注目して参りましょう。

平安時代から存在していた小袖が進化

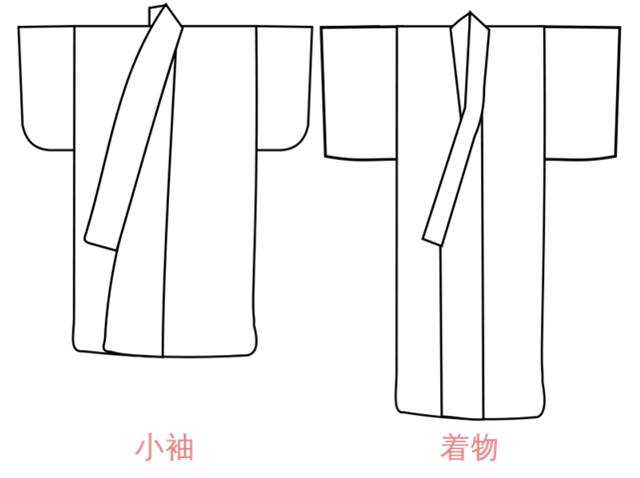

現在の和服の原型になったのは【小袖】という種類の服です。

平安時代から存在していて、元は庶民の普段着でした。

また、それまで貴族の装束の下に使われていた下着が使いにくくなったため、「あいつらが着てるものを下着にすればちょうどいいじゃん」ということで、やがて貴族にも着られるようになっていきます。

そのため長らく下着としての扱いだったのですが、重ねて普段着にした貴族もいたとか。もちろん、生地や作りは豪勢なもので。

武家の中にも「小袖をいろいろ工夫して重ね着したような派手な格好で源頼朝の前に出た」という人の記録があります。

頼朝はカチンと来て、その人の袖を刀で切り落として「倹約せんかい!」と命じたそうです。

失礼というよりも、要は、贅沢をしていたんですね。

鎌倉幕府ができて間もない頃ですから、武士たるもの浮かれてる場合じゃない。

オシャレをするよりも、いざというときのために兵や兵糧、武具、馬にコストをかけておきなさい、というのが頼朝のスタンスでした。

しかし、戦国時代あたりから小袖の地位が上がります。

他の服と比べて動きやすいため、武家の女性に好まれたのです。

小袖と着物/photo by Hanachiru Wikipediaより引用

現在の着物は武家に由来している

武家女性の間では、小袖に打掛(うちかけ)という上着を羽織るのがいつしか正装となりました。

よく戦国・江戸時代のドラマで正室役の人や、大奥のお偉いさんが着ているような、豪奢で裾の長い上着が打掛です。

また、武士の服装としても、動きやすさが評価され、小袖と袴が普段着として定着しました。

今でも高級下着というものはありますし、タンクトップやキャミソールをそのまま着ることも珍しくなくなりましたから、小袖を外に着始めたのもそんな感覚だったのでしょう。

というわけで、現在我々が「着物」と呼んでいる服装は、おおむね武家に由来するものなんですね。

天皇陛下が「着物」を着ないのも、このためだといわれています。

天皇から見れば武家は臣下ですから、臣下の服装をするわけにはいかないというわけです。

天皇の正装としての着物ももちろんありますが、裾が長すぎて現代では非実用的なため、儀式の際にしか使われていません。

各国の首脳などを相手にするような会見でも洋装なのは、おそらく椅子に座ることを意識してだと思われます。

宮内庁が明言しているわけでもない……というかできなさそうなので、推測ですけれども。

皇族の女性たちが着物OKなのはよくわからんところですが、女性は他家から嫁いできたり、他家へ嫁いでいくからでしょうか。

海外への公務の時などは、日本文化のPRも兼ねているでしょうし。

また、こちらにしても十二単はやはり実用的とは言い難いですよね。

※続きは【次のページへ】をclick!