財政再建の名君と称され、TVや書籍でも度々注目される上杉鷹山。

寛延4年(1751年)7月20日はその誕生日で、彼は、あの謙信公が引き継いだ「上杉家→米沢藩」の九代藩主でありますが、そこでちょっと気になりません?

「そもそも米沢藩って、なぜそんなに財政がガタガタだったの?」

以下の記事に理由が記されており、

-

収入75%減(120万石→30万石)の大減封に上杉家はどう対処した?

続きを見る

今回は、その財政を建て直した鷹山の手腕を深掘りしてみたいと思います。

わずか17才にして、大きな財政問題に取り掛かった鷹山は、一体どんな手腕を発揮したのでしょう。

お好きな項目に飛べる目次

120万石→30万石 発端は「直江状」だった

そもそも米沢藩上杉家が困窮するようになったのは【関ヶ原の戦い】での敗北が根本にあります。

-

慶長出羽合戦(北の関ヶ原)では上杉・最上・伊達の東西両軍が激突!その結果は?

続きを見る

先ほどの記事の通り、確かに上杉景勝と直江兼続は藩士の削減をしなかったのですが……これを美談と言い切るのも、ちょっと厳しいのです。理由は後述します。

「直江があんな長い手紙で煽らなければこんなことにはならなかったのに!」

そんな藩士の怒りがくすぶり、江戸期には直江兼続を「家を傾けた奸臣」と評価する声もありました。

-

家康激怒の『直江状』には何が書かれていた?関ヶ原の戦いを引き起こした手紙

続きを見る

藤原惺窩が兼続を「奸臣」と評価したという話も伝わっております。

兼続自身も存続させようと思えば可能であった直江家を断絶させておりますので、思うところがあったのかもしれませんね。

-

戦国武将・直江兼続の真価は「義と愛」に非ず~史実に見る60年の生涯

続きを見る

三代藩主・綱勝が急死し、石高は半減

悪いことは続くと言いましょうか。

三代目・綱勝が藩の財政難に拍車を掛けます。

彼は財政難を気に掛け、藩士には「一汁一菜」を命じておきながら、自分自身は能楽や狩猟にのめり込むという困った性格でした。

そのための莫大な費用は代官や商家から借ります。それまで低空飛行なりに借金だけはしなかった米沢藩ですが、ここで借金という禁じ手に手を出してしまいます……!

しかもその定勝は世継ぎのないまま26歳で急死。

御家断絶もありえたのですが、二代藩主・綱勝正室の父にあたる会津藩主・保科正之が奔走してそれだけは回避します。

-

嫉妬に狂った於万の方(保科正之継室)が毒盛り→実の娘が犠牲に!?

続きを見る

正之は幕府にかけあい、吉良上野介義央と綱勝の妹の間に産まれた子・綱憲(当時2歳)を養子にするよう交渉したのです。

交渉はまとまり、米沢藩は取りつぶしという最悪の時代は逃れました。

しかし、相続できたのは半分だけ。石高は15万石になりました。

120万石時代からついにその約十分の一にまで落ち込んでしまったのです。

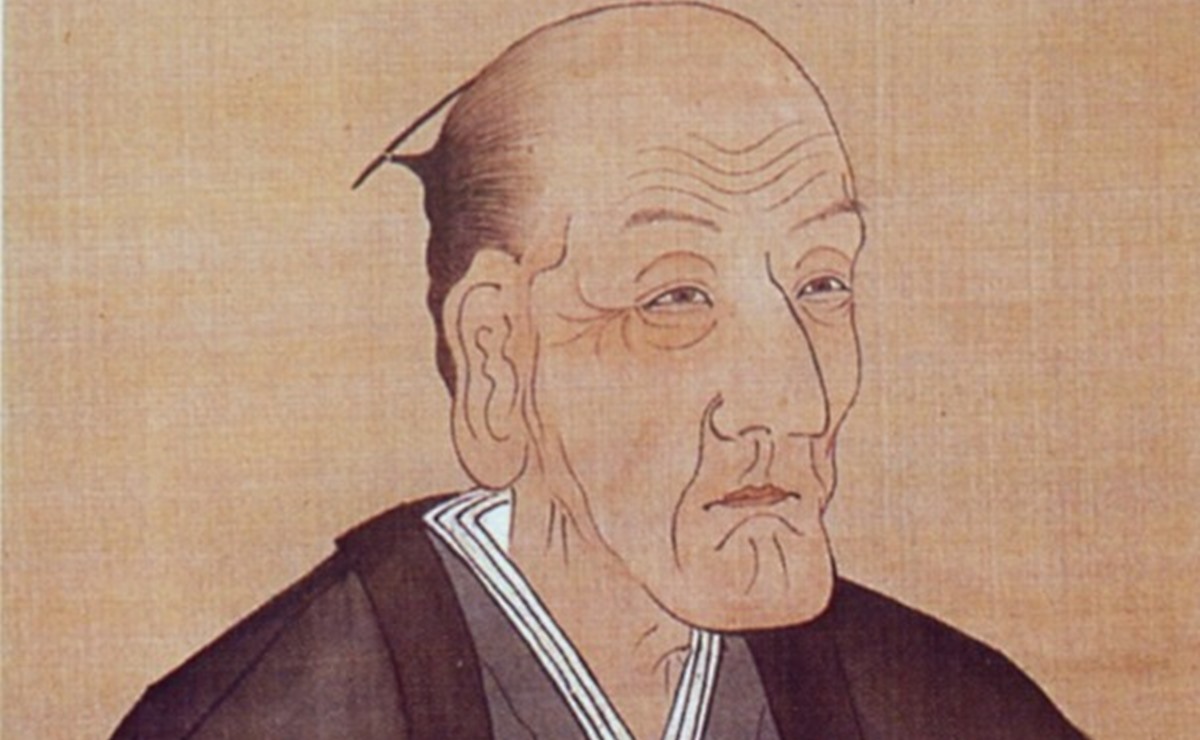

上杉鷹山/wikipediaより引用

「昔は景虎だった上杉だけど、今じゃ猫だよ」

しかし回避したのはあくまで最悪の事態、です。

石高がまたダウンしたのに、それでもリストラをしないという方針を貫いたため、財政はますます悪化。藩士の生活は困窮しました。

藩は「知行借り上げ」というこれまた際どい禁じ手にも手を付けてしまいます。

これは家臣の俸禄の半分を藩が借り上げるということです。例えば五十石取りならば、二十五石を借り上げという形で減らして支給されると。

要するに永久減給ですね。

月給二十万のところを、会社が借り上げるという名目で十万取り上げられたらどうなるか、という話です。まさに禁じ手でした。

しかも綱憲は成長すると、藩士の困窮を無視して華美な生活を送るようになるのです。

本人だけならまだしも、その父・吉良義央も派手な生活を送っています。義央は幕府要人や大名との交際が多く、禄高は4千2百石となかなかあるにも関わらず、財政は常に火の車であったのです。

現代人ならばここで「お父さん、ちょっと生活を見直しましょう」となるところです。

しかしこの時代はそんなことは絶対に言えません。

藩主の実父を困窮させてはおけないというわけで、定期的に仕送りをする羽目になります。その額は年間6千石。さらに吉良邸新築費用8千両も米沢藩が負担しました。

吉良義央は『忠臣蔵』で有名な「赤穂事件」によって襲撃され、死亡してしまいます。

-

赤穂事件=赤穂浪士の討ち入りはテロ事件?史実はどのように進んだか

続きを見る

この時、実父が襲われたのに綱憲が援軍を出さなかったことが、卑怯で臆病だと世間には思われてしまいます。

「昔は景虎だった上杉だけど、今じゃ猫だよ」

「謙信公も子孫の体たらくに嘆いていることだろうよ」

なんて江戸っ子から皮肉られてしまう始末。まさに踏んだり蹴ったりでした。

※続きは【次のページへ】をclick!