大河ドラマ『べらぼう』の第44回放送で「相良凧」を背負いながら現れた男――十返舎一九(じっぺんしゃいっく)が話題となりました。

耕書堂にやってくるなり「おひかえなすって!」と仁義を切り、みの吉や滝沢からは「やくざ者か」と誤解されていましたが、一度聞いたら忘れられないペンネームは皆さんもご存知でしょう。

『東海道中膝栗毛』の著者であり、この作品が20年以上も続く大ベストセラーだったことは、番組終了後の紀行コーナーでも紹介されていました。

しかし、その内容は?というと、これが意外と知られていない。

実は教科書には載せられないようなものであり、だからこそ番組でも「旅本」という取り上げ方しかできていません。

なんとも下世話であり、だからこそ大ヒットにもなったといえる。

十返舎一九/国立国会図書館蔵

十返舎一九の生涯と共にその内容を振り返ってみましょう。

生まれは駿河 奉公のため江戸と大坂へ

十返舎一九は明和2年(1765年)、駿河国府中に生まれました。

本名は重田貞一(しげたさだかず)で、通称は市九、与七。父は駿府で同心を務める与八郎とされます。

彼の生まれは不明点が多いながら、駿府の人であることは間違いないようです。

静岡市葵区両替町には生家跡があります。

天明元年(1781年)になると、十返舎一九は江戸に出て武家へ奉公。

さらにその7年後となる天明8年(1788年)には、大坂町奉行の小田切直年に仕え、このころ「近松与七」として浄瑠璃の合作を手掛けました。

上方から江戸へ戻ったのは寛政6年(1794年)のこと。

同年の秋頃から、版元・蔦屋重三郎方の食客となり、和紙の加工や挿絵描きなど、出版業にまつわる雑用をこなしているうちに、その才能を見出されます。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

十返舎一九は、文才だけでなく絵心もあったのです。

デビュー作は『心学時計草』

江戸時代の【赤本】【青本】そして【黄表紙】は、大きな挿絵が特徴です。

文章とイラストを同時に手掛けられることが、文人としての技能であったことが『べらぼう』を見ていると理解できます。

それが次第に分業となっていくわけですが、両方こなせる作家が便利であることは確かでした。

おまけに彼は上方にいた経験もあってエンタメに詳しく、落語、川柳、狂言、謡曲、歌舞伎、浄瑠璃……など、様々な知識を身に着けていました。

そして寛政7年(1795年)、ついに蔦屋は彼を作家として売り出すことを決意します。

デビュー作は『心学時計草』。

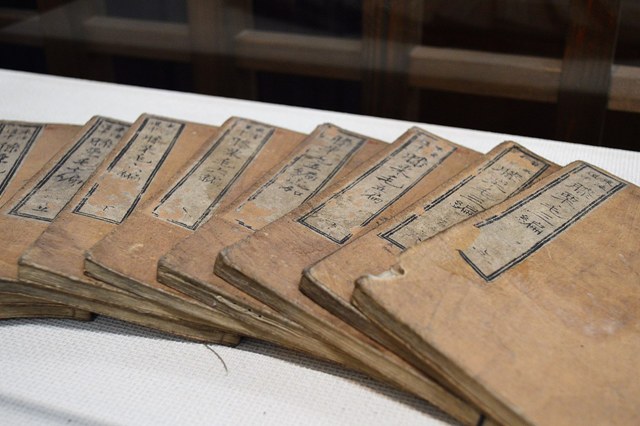

十返舎一九『心学時計草』(大阪大学附属図書館所蔵)出典 国書データベース(→link)

以降、黄表紙や狂歌、洒落、人情ものだけでなく、江戸期教育の定番である往来物(手紙をもした文例集)まで手がけ、さらには肉筆浮世絵までこなすのですから素晴らしい。

寛政8年(1796年)には蔦屋を出て、町人のもとに婿入りしたとされますが、寛政12年(1800年)頃には、婿入り先を出たようで。

寛政13年(1801年)に“いと”という女性を妻とします。

そしてこの年から十返舎一九は上総、箱根へ温泉旅行に出かけ、翌年には常陸、下総を旅するのですが……この旅こそ、思わぬブレイクのキッカケとなるのでした。

『東海道中膝栗毛』でブレイク!

享和2年(1802年)、『東海道中膝栗毛』が刊行されました。

長期連載など意図していない。

軽い読み物としての刊行。

“膝栗毛”とは、膝を栗毛馬のように用いるという意味で、要するに「東海道を徒歩で歩いたレポ」といった体裁です。

主人公二人はイケメンからは程遠く、弥次郎兵衛は40才ほどの色黒髭面。

喜多八は二十代前半で、獅子鼻の江戸っ子です。

この二人が伊勢神宮参りを思い立ち、東海道をダラダラと旅してゆく。

そこで失敗し、下ネタをかまし、お粗末な名所案内をしながら狂歌を読む――旅の恥はかき捨てとばかりに、客引女、飯盛女と戯れる。

駿府の弥次喜多像/wikipediaより引用

土地土地で食べられる地のものがどれだけ美味しいか。といった類の話は書かず、名所案内もおちゃらけている。

そんな軽薄な本だったのですが、驚きの大ヒット!

もともと十返舎一九の旅の経験から、軽い気持ちで書き、それを版元も出してみた。

結果、思いも寄らない人気となったのが『東海道中膝栗毛』だったのです。

この一作で人気作家となった一九は、原稿に追われる日々となります。

『膝栗毛』シリーズは一年ごとに一作が出版されました。人気作品とあってか、正編だけで終わらず、続編まで刊行され、文政5年(1822年)まで実に二十年間にもわたる長期連載となったのです。

『東海道中膝栗毛』(太田宿中山道会館)/wikipediaより引用

この間には、様々なことがありましたので、ザッと年表で確認してみましょう。

『膝栗毛』を書きながら京伝や馬琴とも交流

・文化元年(1804年)『化物太平記』が処分対象とされる

・文化2年(1805年)妻のいとが亡くなる

・文化3年(1806年)信乃と再婚する

・文化4年(1807年)次男のまつが亡くなる

・文化7年(1810年)目を患い、その後もしばしば再発に苛まされる

取材のため、とにかく旅を続けた一九は、同時に山東京伝、曲亭馬琴、式亭三馬、鈴木牧之らとも交流を重ねています。

山東京伝/wikipediaより引用

その一方で『膝栗毛』を書き続けるのですから、これは大変なこと。

本編の中身こそ軽妙なお笑いに溢れておりますが、作家にしてみれば、そう読ませるだけの苦労は強いられます。

プライベートでどんなに悲しいことがあろうと、『膝栗毛』ファンを喜ばせるため、お笑い、下ネタ、エッチな小話を書き続けなければならないのです。

取り上げるネタにしたって、常に鮮度を保つためには表現の工夫や変化も必要ですし、なかなか辛いことだったでしょう。

なんせ、十返舎一九本人が亡くなっても、弟子を二代目にして書かせ、結局は頓挫してしまったのですから、作業量も膨大であったことでしょう。

筆を置いた晩年

やがて才能も尽きてくると、十返舎一九は筆を置きました。

最晩年まで取り憑かれたように書こうとする曲亭馬琴のような文人もいますが、一九はそういうタイプではなかったようです。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

旅も続け、書き続け、体力的に苦しかったのもあるでしょう。

連載が終わった文政5年(1822年)には58才。

このころは中風を患っており、世間からは“終わった文人”と認定されてゆきます。作品を発表しても名義貸しを疑われることすらありました。

晩年には酒毒(アルコール中毒)に祟られ、身体もきかず、没落した姿であったとされます。

そして天保2年(1831年)8月7日に亡くなりました。

享年67。

辞世の句はこう詠んでいます。

此世をば どりやおいとまに せん香と ともにつひには 灰左様なら

一点付け加えておきますと、没落した姿というのは、あくまで伝説であり眉唾な話という可能性もあります。

日本人は文人の没落伝説を好みます。

平安時代からそうであり、小野小町は髑髏になったとされ、清少納言も晩年は落ちぶれていたと語られ、紫式部に至っては地獄に堕ちたという伝説まであります。

文人=没落する

結局アイツの本が売れたのは『東海道中膝栗毛』だけの一発屋じゃねーか!

しかし、現実にそれは二十年以上もヒットし続けている。そんな華々しさから、嫉妬混じりの没落伝説が一人歩きしたのかもしれません。

確かに中風を患ったため身体は不自由であったそうですが、孤独死ではなく、家族に看取られての最期であったともされます。

本人が書き残したわけでもなく、あくまで伝聞であることに要注意ですね。

『東海道中膝栗毛』は現代まで鳴り響くようなヒット作品だけに、作品とその作者には尾ひれのついた話がつきまといやすいんですね。例えばこんな感じで……。

・十返舎一九は日本初の筆一本で食べていけたプロ作家だ

こうした伝説は「何を持ってプロ作家とするか?」という定義があるので判定が難しい。

二十年以上の長きにわたり、同じシリーズを年に一度発刊し、筆一本で食っていける――それだけでもかなり驚異的な話でしょう。

・『東海道中膝栗毛』が「滑稽本」を確立させる

成立過程からして、作者も版元も読者も「よし、新ジャンルだ!」と考えていたわけではないはず。

想定外のヒットをした上に、二十年間という一つの時代を築き上げたため、後世そう見なされるようになったというのが自然な解釈ではないでしょうか。

あらためて『東海道中膝栗毛』という作品を考えてみると、江戸期の文学に素晴らしい功績を残したようにも思えてきます。

しかし現代においての扱いはそうでもない。

現代語訳が全シリーズで出されることもありません。

かといって完全に消え去ってしまうわけでもなく、現代においても「弥次喜多」(やじきた)という言葉はある程度は通じるでしょう。

ただし、物語の中身を知られているのか?というと、そうでもない印象です。

いったい『東海道中膝栗毛』という作品は何だったのか?

『膝栗毛』は世相に一致したヒット作

なぜ『膝栗毛』はヒットしたのか?

背景には、当時の東海道旅行ブームがあります。

日本人がどの時代も全国好き勝手に旅をできたのか?というと、そんなわけありませんね。

例えば、平安時代の貴族ともなれば、平安京から出ることは死の覚悟もしなければならない危険なものであり、武士の時代となってからも国を跨ぐとなれば必死。

いわばリアルRPGの世界です。

江戸時代も折り返し地点を過ぎ、ようやく庶民も旅ができるようになったのです。

こうなると

旅行ガイドが欲しい!

となり、そうした欲求への真面目なアンサーが歌川広重の『東海道五十三次』だとすれば、おちゃらけたB級ガイドが『膝栗毛』シリーズでした。

薩埵峠/ 歌川広重「東海道五十三次・由比」wikipediaより引用

歴史的な由緒など「めんどせーから飛ばす!」とでも言いたげに雑に書かれ、その一方で、下世話な話はキッチリ盛り込まれる

表には出ない、裏の観光案内は、今も旅には付き物だったりしますが。

「せっかく旅行したんだし、キレーなねーちゃんとムフフな楽しみをしたいぜ!」

そんな要望を叶えるため、当時から、宿場町にいる飯盛り女(下級遊女)のガイド本はありました。

『膝栗毛』は、そうしたお戯れを面白おかしく入れ込むものだから、江戸っ子たちも鼻の下を伸ばして購入したのです。

差別、偏見、オヤジギャグ、下ネタ――。

そんなものが受けていたのか? というと、現代を生きる我々だって否定できないでしょう。

古今東西、お笑い本にはそうしたネタがあります。

たとえばイングランド人は、「スコットランド人はケチだぜ!」だの、「フランス女はエロいぜ!」だのをネタにしてきました。

日本だけがそういう笑いを好まなかった……なんてわけはありません。

ルーツだけでなく、相手の目が見えないことで起こるドタバタ「座頭もの」というネタも登場します。当時はそれで笑いを取っていたのです。

『膝栗毛』シリーズには、どうしようもないベッタベタな笑いが詰まっています。

馬方や船頭の荒っぽい言葉遣い。

馬の放屁。

垂れ流される排泄物。

弥次喜多がやらかすしょうもない失敗。

そして合間に挟まれる、ピチピチした太もも、でかいケツ。そんなかわいいお姉ちゃんもタマラナイ。

お姉ちゃんだけでなく、お兄ちゃんへの欲望も出てきます。

なにせ、主人公の喜多八は「元は串童(かげま・性風俗従事者)という設定が後付けで付け加えられ、弥次喜多は男色により結ばれていることにされたのです。

-

江戸時代の男色・BLをナメたらアカン! 時には暴力的で甘~い要素はまるでナシ

続きを見る

これでは「江戸のおじさん欲張りセットじゃないか」と感じるかもしれませんが、そうした見方でよいかとも思います。

しょうもない内容のうえに、当時の流行や風俗を知らねば理解が難しく、『源氏物語』のようには読まれない。

『八犬伝』のように、アクション映画や漫画の原作原案にもされにくい。

では『膝栗毛』は日本人から完全に忘れられたのか?というと、そうとも言えないでしょう。

【膝栗毛物】はジャンルとして成立しています。

当時から、便乗作品やパロディ、艶本(エロ本)は盛んであり、現代でもメディアミックス展開され、芝居や映画にもなりました。

例えば1994年から2002年まで漫画として連載され、2005年映画化された『真夜中の野次さん喜多さん』、2008年『やじきた道中 てれすこ』というように、平成までそうした作品はあったのです。

こうした十返舎一九の事績と影響を振り返っていて、思い出してしまったのが、2024年に亡くなった漫画家・鳥山明さんです。

彼が作品を掲載していた週刊少年ジャンプは、読者アンケートによる人気を連載継続のバロメータとしている話はよく知られていますよね。

その結果、常に上位人気の『ドラゴンボール』は連載が長引いた。

果たして作者が意図したものだったかどうか。

『ドラゴンボール』には、こんな台詞があります。

「もうちょっとだけ続くんじゃ」

さすがにもう最終回か……と、読者がしんみりしたにも関わらず、連載はまだまだ続いた。

作者は終わらせたかったんじゃないか?

他にやりたいことがあったんじゃないか?

そうモヤモヤを感じさせたものですが、彼が味わったジレンマは、十返舎一九が先行していたのかもしれません。

★

『膝栗毛』とその周辺を振り返ると、変わらない人間の本質が浮かび上がってきます。

高尚とは正反対の中身であり、教科書に掲載されることもないから、わざわざ授業で読み解いたりもされない。

では『膝栗毛』がなぜ愛されたか?

というと答えは簡単なもので、世相と需要供給が合致した、ごく自然なセオリーの産物なのでしょう。

日本人とエンタメの付き合い方の一類型として、『膝栗毛』と十返舎一九を見直すことも、実は興味深いことなのかもしれません。

思えば、この系統のエンタメは需要が尽きていないと言える。

作家が手がけた面白おかしい道中記。

芸能人が現地を無茶苦茶に歩き回る旅レポ番組。

そして旅するYouTuberと、実は絶えることなく、この手の需要は続いています。

きっと未来にも、その時代の弥次喜多たちが別のメディアを用い、おもしろ旅行記を作り上げていくのでしょう。

🆕 更新情報

2025年11月17日

NHK大河ドラマ『べらぼう』第44回で十返舎一九が登場したためリードを全面変更しました。

あわせて読みたい関連記事

-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり

続きを見る

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

参考文献

- 綿抜豊昭『「膝栗毛」はなぜ愛されたか――糞味噌な江戸人たち(講談社選書メチエ 294)』(講談社, 2004年3月, ISBN-13: 978-4062582940)

出版社: 講談社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ