寛永十一年(1634年)2月22日は、豊後国の府内藩主・竹中重義が切腹した日です。

これが江戸の初期を象徴するような事件でして、ムゴいというか自業自得というか……さっそく振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

あの「踏絵」を一番最初に断行した!?

戦国~江戸初期の時代で「竹中」と来れば、真っ先に連想されるのは竹中半兵衛(重治)ですよね。

竹中重義は直接の子ではありませんが、以下の通り、なかなか濃い目の血縁です。

・重義の父である竹中重利が半兵衛の従兄弟

・重義の母が半兵衛の妹

要は、半兵衛から見て従兄弟と妹の子で、一言でいえば「甥」ですね。

竹中半兵衛/wikipediaより引用

となると何となく頭が良さそうなイメージがわいてきますけれども、重義の場合そう言っていいのかどうかビミョーなところがあります。

土井利勝の推薦で長崎奉行に任じられたまではよかったのです。

その後、ドギツイ政策をとってしまった。

いや、どぎつ過ぎた。

重義は、あの「踏絵」を初めて行ったという説もあります。

踏まされたのではなく、信者疑惑のある者に踏ませた――つまりキリシタン弾圧に異常なまでに熱心でした。

もちろん幕府としてもキリスト教を禁じる方針でしたし、信者を大勢火炙りにしたりはしていましたが、それにしても重義の行った政策は苛烈。

「穴吊り」という、ここで詳細を述べるのが憚れるような拷問を用いたりしています。

江戸時代の拷問・処刑って、キリシタン弾圧に関わらず【CERO-Z(18才未満お断り)】なものが多いですけど……。

密貿易がバレて切腹! 親族は隠岐に流される

“取締”に熱心なんて申し上げますと、さぞかし竹中重義は真面目でお堅い人物に思えるかもしれません。

しかしさにあらず。徳川家光の時代になって、弾圧の陰で密貿易をしていたのがバレるのです。

これが切腹になった直接の理由でした。

しかも息子を巻き添えにした上、命を助けられた親族も隠岐に流されてしまったというのですから、迷惑もいいところです。

重義は、改易に処された松平忠直に対して情を持って預かるなど、優しさを持った一面もあるんですけどね……。

ちなみに、重義の切腹から三年後に【島原の乱】が起きています。

島原の乱はキリシタンだけが反乱したわけではありませんが、おそらく乱に参加した人の中に、親族や知人が重義によって拷問にかけられたり、処刑された人もいたのでしょうね。

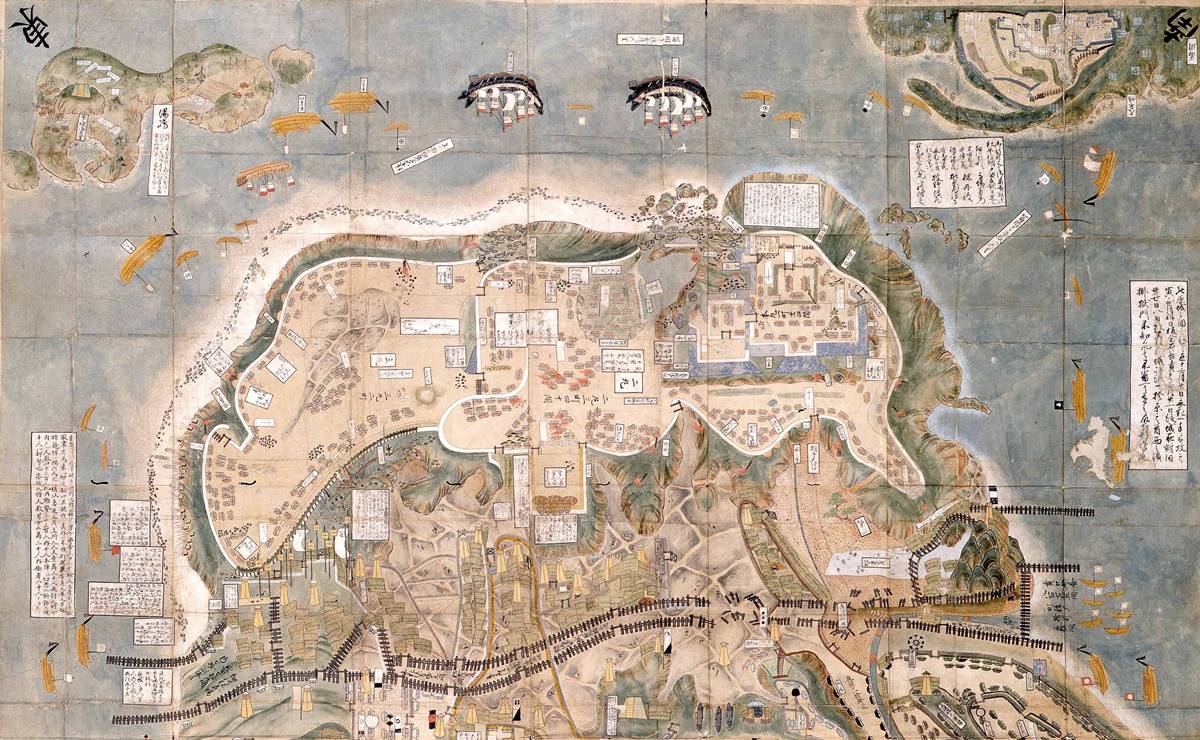

「島原御陣図」/wikipediaより引用

ともかくこの乱が失敗に終わったことで、キリシタンたちが表立って信仰を口にすることはなくなりました。

しかし彼らは、どうにかこうにか幕府の目をかいくぐってキリスト教を語り伝えていきます。

【隠れキリシタン】と呼ばれる人々ですね。

江戸中期から幕末にかけて長崎で大々的な弾圧事件が

彼らは観音像を聖母マリアに見立てて拝んだり、キリスト教に関するもの、例えば十字架などをまとめて隠しておいたり、さまざまな方法で信仰を保ちました。

江戸時代が終わっても、明治時代の初期までは「キリスト教はダメ!!」ということになっていたので、ありとあらゆる方法が試みられています。

特に長崎近辺では、江戸時代中期~幕末にかけて「浦上◯番崩れ(◯には数字が入る)」と呼ばれる大規模な弾圧事件が四回起こっており、信仰の規模が大きかったことが伺えます。

最後の「四番崩れ」が起きたのは、なんと幕末も幕末、慶応五年(1867年)のことです。

この頃になるとヨーロッパ各国の領事や公使たちが国内にいたので、「宗教弾圧は人道に外れる行いだ!」と大きく非難されました。

フランス公使レオン・ロッシュが徳川慶喜に直接抗議をしていますが、実はこれ、大政奉還の約1ヶ月半前の事だったりします。

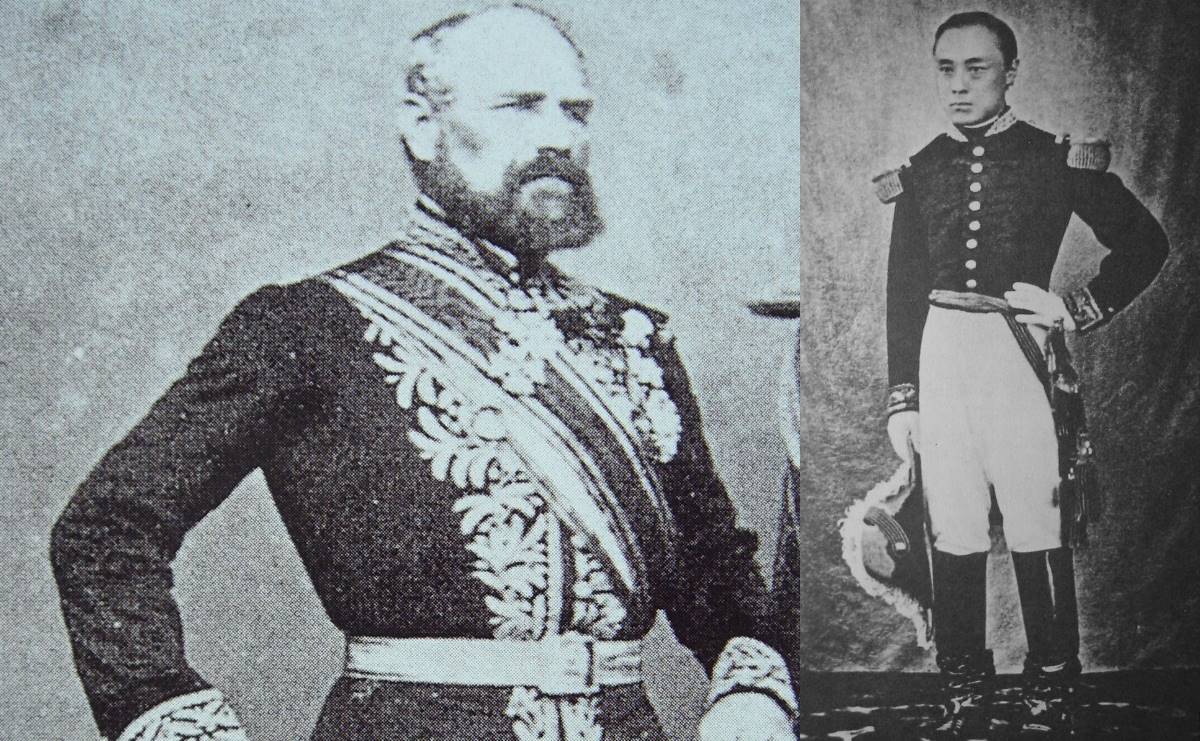

レオン・ロッシュと徳川慶喜(右・ナポレオンから贈られた軍服姿で)/wikipediaより引用

弾圧は確かにマズイですし、ほぼ100%クリスチャンの国々が抗議するのも当たり前の話。

徳川慶喜からすれば「今そんなの構ってられないんだけど……」という感じだったでしょうね。

ではキリスト教は、いつ解禁となったのか?

※続きは【次のページへ】をclick!