大河ドラマ『べらぼう』で鱗形屋の復活作品として『金々先生栄花夢』が大々的に取り上げられました。

史実における著者は恋川春町。

当時、新たに生まれた【黄表紙】の祖といえる人物ですが、それは一体なんなのか?

『金々先生栄花夢』と共に恋川春町の生涯を振り返ってみましょう。

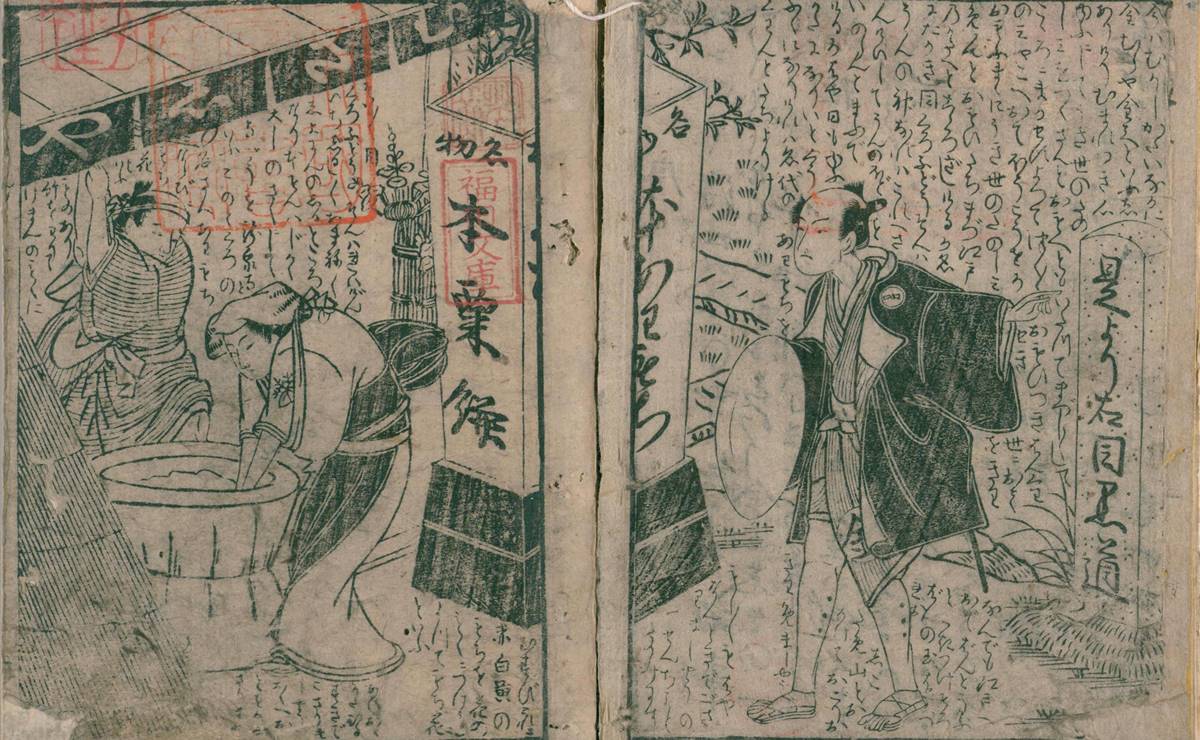

恋川春町『金々先生栄花夢』/国立国会図書館蔵

お好きな項目に飛べる目次 [とじる]

お好きな項目に飛べる目次 [とじる]

文武が融合してゆく日本の武士

時は明治のこと――元幕臣であった福沢諭吉は【廃刀令】を歓迎。

皮肉をこめて「武士なんて、そもそも刀の使い方を忘れていた」と論じました。

これは何も福沢の誇張でもなく、幕末ともなるとむしろ武士のほうこそ戦えない集団であり、例えば京都の治安を担った新選組幹部は多摩の豪農層出身です。

武士はいつ頃からそうなってしまったのか?

今回の主役・恋川春町こそ、そうした変わり目に生きた武士の典型例と言えるでしょう。

武士はもともと、貴族に代わって武力行使する者たちのことを指しました。

貴族も弓を装備しながら、宿直(とのい)の警護に当たりはしますが、実質的には文官と言える。

それに対し、武官であるのが武士であり、鎌倉幕府ではその創始にあたり、京都から大江広元らの【文士】を呼び寄せています。

結果、武士は、武官でありながら文官としての役目も果たす、日本独自の発展を遂げていった。

逆に、ひとたび戦が無くなってしませば、武人としての側面より、文人としての教養が重視されるのは当然の流れともいえるでしょう。

江戸時代、後期ともなれば、まさにそのときを迎えていました。

当時の社会的進歩はめざましく、印刷はじめ、商業も流通も十分に発展。

だからこそエンタメでも金を稼げる――そんな煮詰まった近世社会が出来上がってゆきます。

武士とは主君に仕えて俸禄を得るもの……だけではなく、お上に仕えずとも、己の才覚で食い扶持を稼ぐという道が開けたのです。

平賀源内がその一例でしょう。マルチな才能で食べていく彼こそ、時代を象徴する人物といえました。

平賀源内/wikipediaより引用

では、恋川春町はどうだったのか?

百石取りの武士・倉橋格

後に「恋川春町」と名乗る人物は、延享元年(1744年)、紀州徳川家附家老・安藤次由家臣であった桑島勝義の次男として生まれました。

このころは徳川吉宗が将軍職を退く直前のこと。

徳川吉宗/wikipediaより引用

時代が進むにつれ、武家の存続もなかなか難しくなって養子が増え、春町もまた、父方の伯父・倉橋勝正のもとへ出されました。倉橋姓となったのです。

そして明和8年(1771年)に藩主の松平昌信が没し、松平信義が新たな藩主となると、彼は順調に出世を重ねてゆきます。

安永5年(1776年)、養父が隠居すると家督を相続し、百石取りへ。

藩政にも携わるほど順調に出世を遂げるのです。

武士として教育の機会に恵まれ、地位も高くなった彼には、新たな趣味ができました。このころから「酒上不埒」という筆名で狂歌を詠み、一派を立てるほど夢中になったのです。

天明7年(1787年)には年寄本役、120石にまで加増されました。

ところが、この翌天明8年(1788年)、思わぬ事態が起こります。

彼は黄表紙『鸚鵡返文武二道』という作品を執筆していました。

その中身では、ときの老中・松平定信の政策批判が含まれていて、寛政元年(1789年)に幕府から呼び出された彼は、病と称し出頭を拒み、4月には隠居しました。

そして寛政元年7月7日(1789年8月27日)、突如、亡くなるのです。

状況から自殺とされることもあり、死後は成覚寺に葬られたのでした。

文人・恋川春町

武士としての倉橋格は、江戸時代によくいた典型的な像ともいえます。

一介の武士としてならば、歴史に名を残さなかったことでしょう。

しかし、文人としてみれば卓越した才知がありました。

東アジアにおける文人の特徴として、書道や絵画、詩など、活躍のジャンルを跨ぐことが挙げられますが、恋川春町もまた、絵も文も手がける才人でした。

絵も文も、習えば習うほどぐいぐい伸びてゆく。

そして彼の一生とは【黄表紙】によって運命付けられたといえます。

武士としての倉橋格(いたる)は【黄表紙】ゆえに命を縮め、作家としての恋川春町は【黄表紙】ゆえに名を残した、そんな宿命でした。

ではいったい【黄表紙】とは何なのか?

安永4年(1775年)、恋川春町が発表した『金々先生栄花夢』がその祖とされ、一体どんな作品なのか?

その内容を見てみましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!