明治9年(1876年)3月28日に施行された廃刀令。

文字通り「刀を持つことを禁じた法律」であり、同法によって武士たちの不満がついに爆発し、不平士族の反乱へつながった――というようなことを歴史の授業で習った記憶がある方もおられると思います。

そこで一つ考えてみたいことがあります。

当時、刀を持っていたのは本当に武士だけだったのでしょうか?

答えは否。

豊臣秀吉による【刀狩り】なんかのイメージも手伝い、江戸期の庶民は武器携帯の一切を禁じられた印象もありますが、現実はさにあらず。

帯刀はときに“ファッション”としての性質も帯びており、一定条件のもと日本中で用いられておりました。

それが明治時代になって全面禁止となるワケで、では、庶民はどう考えていたのか?

「いいじゃねえか、廃刀令」

それが世間的なスタンスでした。

ファッションとしての帯刀

「刀は、武器かファッションか?」

そんな問いかけをされたら、大抵の人は「何いってんの、武器でしょ」と一笑に付すかと思います。

しかし、かつてはそうではありませんでした。

江戸時代初期は、

「そりゃファッションでしょ。オシャレには欠かせないもんね!」

と思われておりました。

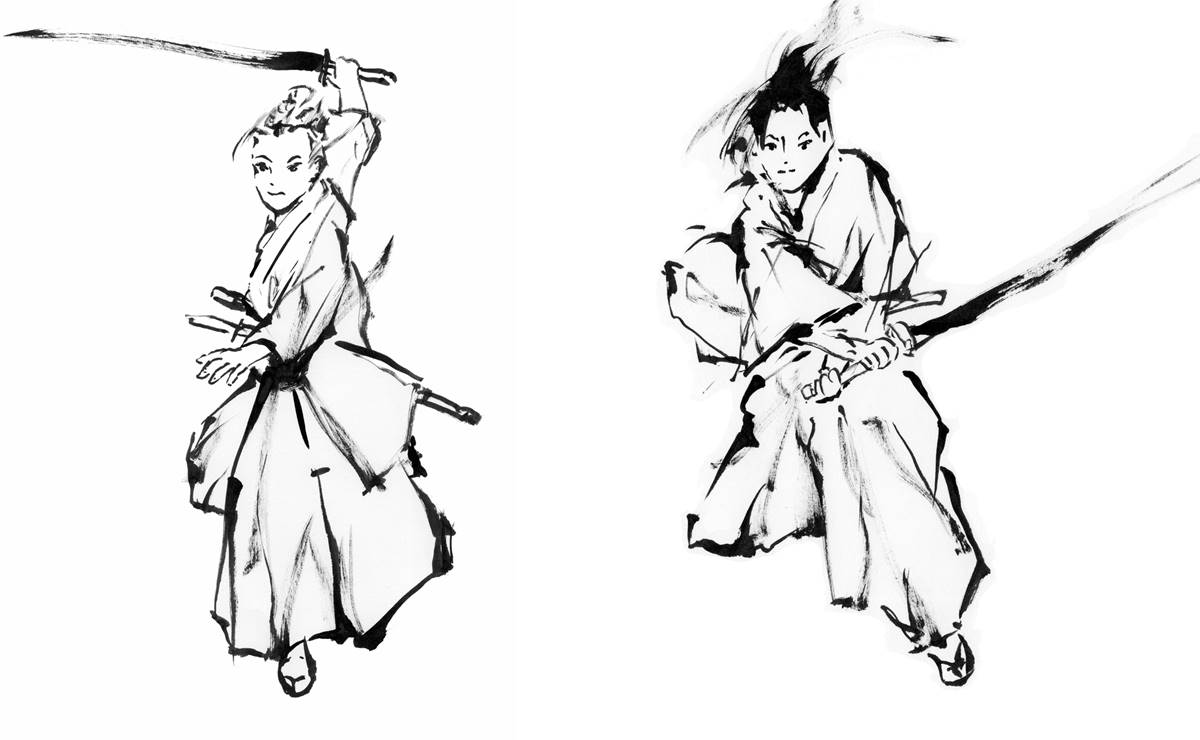

そのため武士だけではなく、町人も二刀を佩(は)いて颯爽と街を闊歩。

戦国気風を忘れないワイルドなメンズこそ【クール=傾奇者】という時代でした。

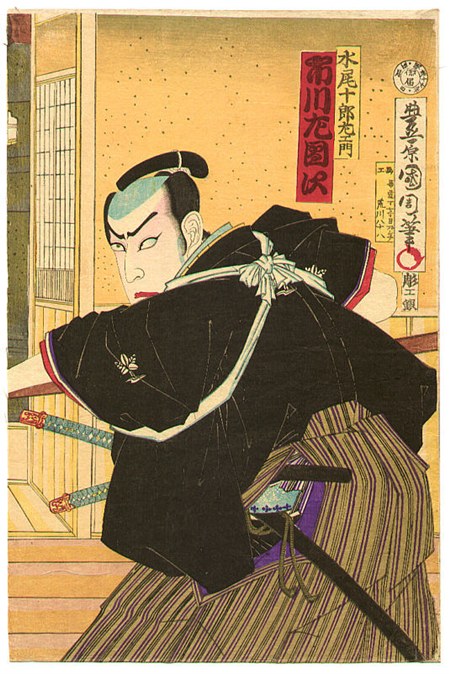

戦国気風が強すぎてついには処刑された旗本奴の水野十郎左衛門(初代市川左團次『極付幡随長兵衛』部分 豊原国周画)/wikipediaより引用

しかし、為政者である幕府としては、

「武士の真似してけしからん!」

「いつまでも戦国気風が強くては危険極まりない!」

というわけで、こりゃなんとかしないとイカンと思い始めます。

実際に江戸時代初期、江戸の治安は最低最悪。特に火災が発生すると、無法地帯に逆戻りしてしまいます。

そこで寛文8年(1668年)、江戸町触(えどまちぶれ)でようやく武士以外の帯刀が禁じられたのでした。

脇差はOK!冠婚葬祭などフォーマルな場でも

江戸時代を舞台にした時代劇で見られる、丸腰の町人。

このお触れによって皆がそうなった?

というと、実は、そうでもありません。

・脇差は帯びてもよい

・冠婚葬祭や年始、道中はよい

・修験者、医師等は武士ではないけれども帯刀可能

・許可を得た者(郷士等)も帯刀可能

とまぁ、帯刀できるチャンスはかなり恵まれておりまして、長脇差は禁令が出されたものの、脇差そのものに規制は加わりません。

【刀=武器】という感覚からすれば頭が混乱してくるかと思います。

脇差といっても、ナイフの比じゃない殺傷力があります。

それを冠婚葬祭や旅先だからと帯びて歩いているって、ちょっと怖いですよね。

まぁ、それだけ太平の世だったということです。

本当にギスギスした時代ならば、武器という考え方になる。

しかし、当時の人にとってはあくまでファッションの一環。

【権威あるフォーマルなファッションアイテム】であるゆえ、冠婚葬祭のようなフォーマルな場では、刀を帯びるのでした。

簡単に刀を抜けない時代もあった

徳川吉宗の享保期頃から、帯刀は権威としての象徴が強まって来ます。

享保5年(1720年)。

幕府は、町人や百姓でも、孝行心の強い者や正直者を表彰して、賞金だけではなく苗字帯刀を許すとしました。

もしかしたら、あなたのご実家にも伝わっていませんか?

「ご先祖様にものすごくエライ人がいて、苗字帯刀を許された」みたいなお話。それにはこうした背景があるわけです。

つまり江戸時代の人は、刀を帯びることに憧れておりました。

もちろん刀で人を斬り殺したい――なんて動機ではありません。

前述の通り「刀ってカッコイイじゃん!」「ステータスシンボルだよ!!」というオシャレ事情ですね。

武士ですら刀を武器として積極的に使ったわけではありません。

強盗や凶悪犯の逮捕時ですら、刀で斬り捨てていたのは江戸初期まで。時代がくだるにつれ、捕縛するようになってゆきます。

そんな時に使われていた刺股(さすまた)は、容疑者を遠くから押さえつけるだけで、殺傷力はありませんよね。

帯刀が許可された武士であっても、街中でみだりに刀を抜いてしまったら罰則を受けます。

城中で抜刀したばかりに、大騒動になってしまった事件もありました。

ご存じ【赤穂事件】あるいはそのフィクション『忠臣蔵』です。

国立国会図書館蔵

実際には「切り捨て御免」どころか、刀を抜いた時点で罰則を受けてしまい大変なことになってしまうわけです。

武士が「切り捨て御免」をしている像は、あくまでフィクション。

しかし、そう悠長なことは言ってられない時代が訪れます。

※続きは次ページへ